発売日: 1994年9月27日

ジャンル: オルタナティヴロック、グラムロック、ノイズポップ、ガレージロック

概要

『Monster』は、R.E.M.が1994年にリリースした9作目のスタジオ・アルバムであり、“静けさ”を極めた前2作から一転、ノイジーでエレクトリックな“バンド回帰”を果たした異色作である。

『Out of Time』(1991)と『Automatic for the People』(1992)で世界的な成功を収めたR.E.M.は、

そこではアコースティックな音像と内省的なテーマが中心だった。

だが本作ではそれらを意図的に反転させ、**ラウドでグラマラス、そしてフィクショナルな“音の仮面劇”**を展開している。

この変化には、長らく控えていた大規模ワールドツアー再開の前哨戦という意味もあり、

R.E.M.はあえて“ノイズとロール”の世界へと足を踏み入れた。

サウンド面ではディストーションギターが支配的で、マイケル・スタイプのボーカルにはヴォコーダーやエフェクト処理も多く用いられ、

歌詞も現実の自分ではなく**“他者の視点や虚構のキャラクター”**として語られる。

これは“自己”を脱構築するスタイプの美学と、グランジ/オルタナ以降の90年代的価値観を体現している。

全米チャート1位を獲得し、商業的にも成功。だが、その強烈な音像と虚構性ゆえに、当時から賛否両論を巻き起こした、R.E.M.史上もっとも分裂的で挑戦的なアルバムである。

全曲レビュー

1. What’s the Frequency, Kenneth?

CNNを襲撃した犯人の謎めいた言葉を引用した、90年代メディア時代への皮肉。

鋭いディストーションギターと語りのようなボーカルが、情報過多の世界での認識の混乱を表現する。

R.E.M.の“グランジ的変身”を象徴する幕開け。

2. Crush with Eyeliner

クールでグラマラスなギターリフと、スタイプのウィスパーボイス。

性的曖昧さやナルシシズムが漂い、デヴィッド・ボウイ以降の“演じるロックスター像”へのオマージュにも聞こえる。

ソニック・ユースのサーストン・ムーアがゲスト参加。

3. King of Comedy

ファズベースと打ち込みが特徴の、機械的で歪んだファンクロック。

「君たちが望むものを、僕は全部あげるよ」という一節に、ポップスターの虚像とパフォーマンスの暴力性が滲む。

4. I Don’t Sleep, I Dream

ミッドテンポのナイトソング。

“眠らずに夢を見る”というフレーズが、性的幻想と不眠症的現代人の心象風景を重ねる。

スタイプの低音ヴォーカルが官能的。

5. Star 69

電話番号“69”のダブルミーニングを使った、パンク色の強いアップテンポ。

追跡、盗聴、忘れられない言葉──都市の妄想と執着を短く鋭く描く。

6. Strange Currencies

本作中もっともエモーショナルなバラード。

不器用な愛と、拒絶されてもなお伝えたい想いが込められている。

『Automatic〜』の哀愁を引き継ぎながらも、歪んだギターに感情を包んだ異色のラブソング。

7. Tongue

ファルセットとオルガンを用いたスロウでセクシュアルなナンバー。

ボーカルはあえて女性的に演じられ、“性の視点の入れ替え”というテーマが静かに浮かび上がる。

8. Bang and Blame

ファンクとグランジの中間のようなリフで展開される楽曲。

「責任を押し付けて、音を立てて消えていった」というリリックは、関係の崩壊と責任転嫁の心理を突き刺す。

9. I Took Your Name

攻撃的なギターと「お前の名前を盗んだ」という執着的なリフレイン。

アイデンティティの混乱、欲望の象徴性を扱ったディストピア的ナンバー。

10. Let Me In

カート・コバーンに捧げられた追悼曲。

ギターはピーター・バックではなく、マイク・ミルズが担当。

ノイズの壁の中から聞こえてくるスタイプの声は、悲しみと鎮魂、そして無力さを淡々と語っている。

11. Circus Envy

アグレッシブでカオティックなロックチューン。

サーカス、嫉妬、狂気──制御不能な感情の暴走がテーマで、R.E.M.の“最も危険な音”のひとつ。

12. You

ベースが主導するミニマルなクロージング。

“君”に語りかけるようで、実は“語り手の分身”なのかもしれない。

アルバム全体の“虚構と真実の入れ子構造”を締めくくる謎めいたエンディング。

総評

『Monster』は、**R.E.M.が自らの“静かなる神話”を壊し、ノイズとフィクションの中へ飛び込んだ“変身のアルバム”**である。

それはグランジの流行に乗ったというより、むしろ90年代の文化的空気(性的流動性、メディアの飽和、個の拡散)を鋭く先取りした実験的ポップとして機能していた。

スタイプが“自分ではない誰か”になりきることで語られる歌詞は、

ロックスターとは何か、語るとはどういうことか、を逆説的に照らし出している。

また、過剰なツアー、メンバーの病気、音楽業界との軋轢といった背景も重なり、このアルバムは“快楽の影”に覆われた、祝祭と崩壊の記録でもある。

R.E.M.の中でも最も誤解され、最も再評価されつつある本作は、

いま聴くとむしろ、ポストモダンの不安と自由を引き受けた、最も1990年代的な傑作である。

おすすめアルバム(5枚)

- David Bowie / Scary Monsters (And Super Creeps)

ロックスターの自己解体とグラム性の再構築という意味で共鳴する作品。 - Nirvana / In Utero

内省とノイズ、メディアとの距離感を模索した、カート・コバーンの遺言。 - Radiohead / The Bends

感情と轟音の境界で揺れ動くオルタナティヴロックの代表作。 - Pixies / Bossanova

サーフロックとノイズの混交、演技と本音の曖昧さが近似している。 - Placebo / Without You I’m Nothing

性的アイデンティティとフィクション性が混じり合った90年代後期の後継的存在。

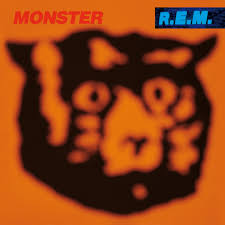

ビジュアルとアートワーク

アルバムジャケットには、オレンジがかったざらついた画質の熊の顔が大写しにされており、威圧と滑稽、現実と幻影が交錯する不穏な視線を放っている。

フォントも粗く、ノイズ加工が施されたようなロゴは、まさに“モンスター=匿名的で異質な存在”の象徴。

このビジュアルは音と歌詞の方向性と密接にリンクしており、

**“R.E.M.という名の怪物が、誰かになりすまして語る物語”**というコンセプトを補完している。

『Monster』は、ロックバンドとしてのR.E.M.がもう一度“音を出すことの快感とリスク”を引き受けた、変身のグラムロック・ドキュメントなのである。

コメント