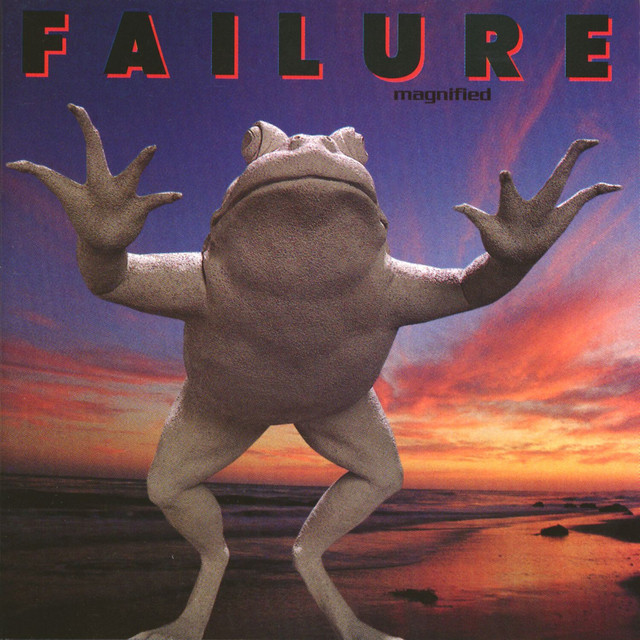

発売日: 1994年3月8日

ジャンル: オルタナティブロック、ノイズロック、スペースロック、ポストグランジ

概要

『Magnified』は、ロサンゼルスのオルタナティブ・ロックバンドFailureが1994年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、ノイジーかつ内省的な音像の中に、メロディアスでサイケデリックな美学を覗かせた“ポストグランジ以後”の野心的傑作である。

前作『Comfort』(1992)での粗削りで乾いた音作りとは異なり、本作ではプロデューサーのPaul Laniを迎え、分厚いベース音と不協和なギター、サイケデリックな空間処理が交差する独自の“重力感覚”を確立。

バンドの中心人物であるケン・アンドリューズのボーカルも、より叙情性を伴った抑制的な表現へと深化しており、“静かな崩壊”を内包したサウンドスケープが展開される。

このアルバムは、後の『Fantastic Planet』(1996)の実験性へと至る“中間的過渡期”としてだけでなく、90年代ミドルオルタナの中でも異質で孤高の存在感を放つ作品として再評価されている。

全曲レビュー

1. Let It Drip

不穏なベースラインとノイジーなギターが絡む、イントロダクション的役割を持つ短編曲。

「滴らせろ(Let It Drip)」という言葉に象徴される、感情の制御不全と微細な崩壊感が漂う。

2. Moth

サイケデリックなリフが耳に残る本作のハイライト。

“蛾”=光に惹かれ破滅に向かう存在として描かれ、自己破壊的な衝動と美への執着が音の重なりの中で増幅されていく。

3. Frogs

不穏なテンポと低音の効いたドラムが特徴のトラック。

“蛙”というタイトルに反して、環境的閉塞感や都市の不潔さが暗示されているような異化効果がある。

4. Bernie

曖昧なリズムと淡々としたボーカルが、個人の記憶の中にある“誰か”の影を静かに掘り下げる。

無機質な展開がむしろ感情の複雑さを映し出す。

5. Magnified

タイトル曲にして、アルバムの美学を集約する象徴的ナンバー。

“拡大される”という言葉の通り、微細な感情や葛藤が爆音の中に広がっていく。

圧倒的なベースのうねりが支配的で、リスナーを音の重力に引きずり込む。

6. Wonderful Life

皮肉と真摯が同居する、Failureらしい“幸せへの違和感”を描いたトラック。

タイトルとは裏腹に、どこか諦念と虚無感が漂う。

7. Undone

破綻寸前のテンションで構築される、抑圧された感情がわずかな音のズレやリズムの歪みに表れるナンバー。

8. Wet Gravity

本作中もっともスペースロック色の強い曲。

流動的なベースとディレイ処理されたギターが、重力という概念を音響的に表現。

聴覚的に“浮いているのに重い”という逆説が面白い。

9. Empty Friend

アルバム随一のキャッチーな楽曲。

「空っぽな友だち」というフレーズが、人間関係の不在感と依存の構造を鋭く切り取っている。

10. Small Crimes

短くて美しいバラード。

“些細な罪”というタイトルが示すように、日常の中に潜む後悔と痛みが、メロウなメロディとともに静かに語られる。

総評

『Magnified』は、グランジの衝動とポストロック的な構築性を融合し、Failure独自の“内なる宇宙”を初めて具現化した記念碑的アルバムである。

そのサウンドは“爆音”というより“圧縮された感情の解放”であり、ベースのドライヴとギターの反復、そして抑制されたボーカルが描く世界は、自己崩壊と美のあいだで揺れる“静かなカタルシス”を生む。

本作の意義は、次作『Fantastic Planet』へと続く布石にとどまらない。

むしろ90年代中盤のオルタナティブが“叫ばない方法”を模索していた時代において、Failureはすでに“黙って鳴らす”という新たな可能性を発明していたとも言える。

おすすめアルバム

- Hum / Downward Is Heavenward

轟音と浮遊感の融合という面での思想的共鳴。 - Shiner / Lula Divinia

硬質なサウンドの中に柔らかなメロディを織り込む構成が類似。 - A Perfect Circle / Thirteenth Step

抑制されたボーカルと知的アレンジの美学が接近。 - Autolux / Future Perfect

スペースロックとノイズロックの現代的な再構築。 - Deftones / White Pony

感覚の重層性と音響的深度の点でFailure以降の系譜を継承。

歌詞の深読みと文化的背景

『Magnified』のリリックは、“目に見えない感情”や“自己観察”を拡大鏡で覗き込むような視点で書かれている。

それは90年代的なニヒリズムとは異なり、感情を否定せず、むしろ精査し、歪んだまま提示するという誠実な態度に基づいている。

“Magnified”とは、声を荒げることではなく、“内なる声を拡張する”という表現の選択だったのだ。

コメント