1. 歌詞の概要

「I’m Waiting for the Man」は、The Velvet Undergroundのデビューアルバム『The Velvet Underground & Nico』(1967年)に収録された楽曲で、ロック史上最も衝撃的かつリアリズムに満ちた“都市の詩”として語り継がれている。この曲で描かれるのは、タイトルの通り“マン(売人)”を待つ男の一日である。場所はニューヨーク、ハーレムの125丁目、白人の若者が25ドルを握りしめてヘロインを買いに行く、そんな日常のスナップショットだ。

歌詞の視点は淡々としており、ドラッグに対する賛否を述べるのではなく、その状況と感情を記録するかのように進んでいく。時間の流れ、周囲の視線、緊張感、期待、苛立ち――それらがロックンロールのシンプルなリフと反復の中で丁寧に刻まれていく。結果として、この曲はドラッグ文化の美化でも糾弾でもなく、ただ“ある都市の現実”として、強烈なドキュメントとして成立している。

2. 歌詞のバックグラウンド

「I’m Waiting for the Man」は、ルー・リードが実際に目にし、体験したニューヨークのアンダーグラウンド・シーンをモチーフに書かれた楽曲である。当時のロック音楽が“愛と平和”やサイケデリックな世界観を謳っていたのに対し、この曲はあまりにもリアルでストリートに近い。25ドルでヘロインを買う、という一見して衝撃的なテーマを、まるで新聞記事のように客観的かつドライに描写している。

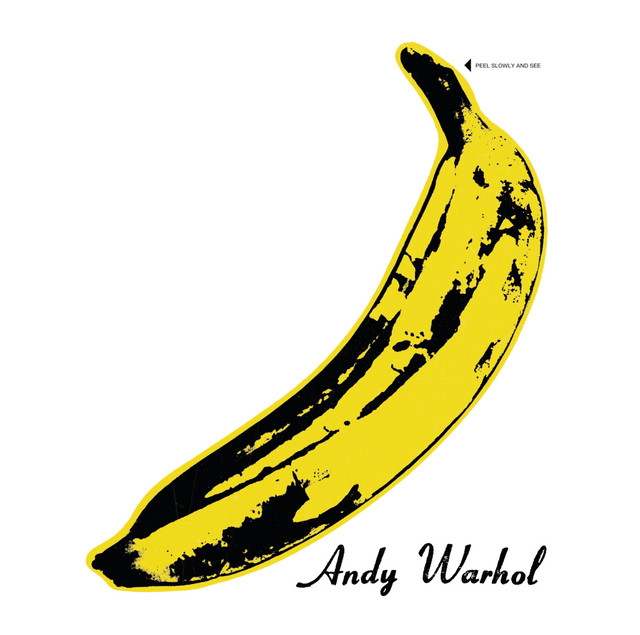

プロデューサーにはアーティストのアンディ・ウォーホルが名を連ねており、彼の“ファクトリー”と呼ばれる前衛的なアートコミュニティと、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドは密接な関係にあった。つまりこの曲は、当時のニューヨーク・アート/ドラッグ/セックスカルチャーの交差点に位置する“実録的アート”でもある。

音楽的にはブギーに近いシンプルなリフと反復を中心に構成され、急速な展開や派手な変化は一切ない。だがその“単調さ”こそが、語り手の不安や執着、街の無関心さを逆説的に際立たせている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「I’m Waiting for the Man」の印象的なフレーズとその日本語訳を紹介する。

I’m waiting for my man

俺は“あの男”を待っているTwenty-six dollars in my hand

26ドル(実際には25ドル)が手の中にあるUp to Lexington, 125

レキシントン街、125丁目へ向かうFeeling sick and dirty, more dead than alive

吐き気がして、汚れてる、ほとんど生きてる感じがしないHey, white boy, what you doin’ uptown?

「おい、白坊主、こんなとこで何してるんだ?」Hey, white boy, you chasin’ our women around?

「お前、俺らの女でも追っかけてんのか?」I’m just waitin’ for a dear, dear friend of mine

「いや、ただの“大事な友達”を待ってるだけさ」

引用元:Genius Lyrics – The Velvet Underground “I’m Waiting for the Man”

4. 歌詞の考察

この曲の最大の特徴は、その“冷静さ”と“異様な日常性”である。ドラッグというテーマを扱いながらも、そこに感情の高ぶりや陶酔的な描写は一切なく、むしろ都市に生きる者が抱える“生きるためのルーティン”として描かれている。それは、夢想や理想の外側で、“生存”と“逃避”が交差する地点にある。

「Feeling sick and dirty, more dead than alive(吐き気がして、汚れていて、生きてる気がしない)」という一節は、ドラッグがもたらす快楽の直前の苦悩と中毒の現実を鋭く示しており、リードの語りはここであくまで“観察”に徹している。そして「Hey, white boy…」という黒人たちからの声かけは、当時のニューヨークにおける人種的緊張と社会の断絶をも象徴しており、単なる“ドラッグソング”を超えて、都市における存在の不安そのものを描いた詩と言える。

また、「I’m just waiting for a dear, dear friend of mine(大切な友達を待ってるだけ)」という皮肉な言い回しは、ジャンキーたちの現実と自己正当化のロジックを見事に凝縮しており、この曲のすべての語りが“真実”なのか“自己欺瞞”なのかという曖昧さを最後まで引きずっていく。

※歌詞引用元:Genius Lyrics – The Velvet Underground “I’m Waiting for the Man”

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Heroin by The Velvet Underground

同じくルー・リードによるドラッグ体験の詩的描写。より内省的かつ死生観に迫る一曲。 - Street Hassle by Lou Reed

ニューヨークの夜の片隅を詩的に描いたソロ時代の傑作。街と人間の関係を鋭く捉える。 - The Guns of Brixton by The Clash

都市の不安、警察と若者の緊張関係を描いた社会派パンク。空気感の近さが共通する。 - Waiting for the Miracle by Leonard Cohen

不安と祈りが交差する都会的な祈念歌。内面的な“待つこと”のテーマが共鳴する。

6. “都市のリアル”を刻んだロックの転換点

「I’m Waiting for the Man」は、1960年代におけるロック・ミュージックの“転換点”を象徴する作品である。それまでのロックが“若者の夢”や“革命的理想”を中心に描かれていたのに対し、この曲はその真逆、つまり“現実の泥臭さ”“感情の停滞”“誰にも見せない日常”をテーマにしている。

ルー・リードは、ドラッグを題材にしながらも、それを悲劇にも美化にもせず、ただそこにあるものとして提示した。そして、そのリアルな語り口こそが、多くのミュージシャンにとって“表現の自由”の新しい可能性を開いた。

この曲は、リスナーに対して何かを教えるでも、何かを変えようとするでもなく、ただ一人の男がニューヨークの街角で過ごす時間を描くだけだ。だがその“描くだけ”の凄さが、50年以上経った今もなお、この曲を“ロックのリアル”として聴き続けさせている。

それは、誰もが一度は感じる“待つことの虚しさ”と“満たされなさ”を、ロックの文脈で永遠に刻み込んだ一曲なのだ。

コメント