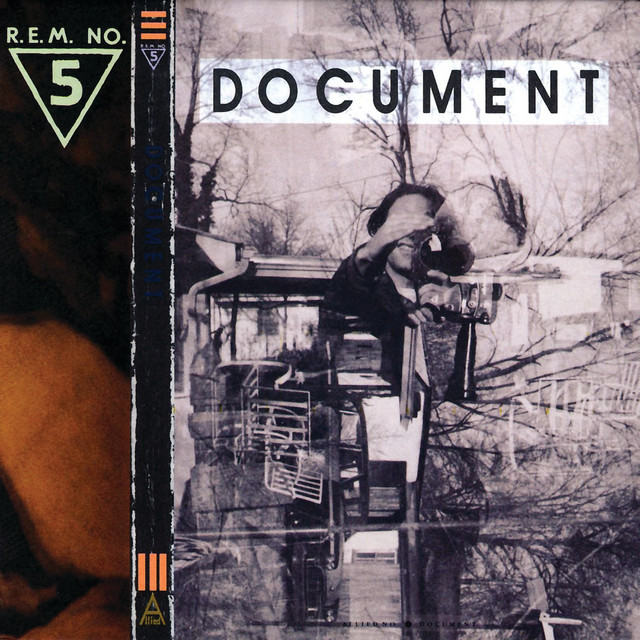

発売日: 1987年8月31日

ジャンル: オルタナティヴロック、ポリティカルロック、カレッジロック、ポストパンク

概要

『Document』は、R.E.M.が1987年に発表した5作目のスタジオ・アルバムであり、**初期のインディ精神と詩的抒情を保ちながら、社会性とメッセージ性を全面に押し出した“R.E.M.の突破点”**ともいえる作品である。

プロデューサーにスコット・リットを初めて迎え、音の輪郭はそれまで以上にシャープかつ重厚に。

これまで“聴き手の解釈に委ねる”ような抽象性をまとっていたマイケル・スタイプの歌詞とボーカルは、政治、メディア、労働、環境といった具体的なテーマを背景に、よりクリアな形で前景化された。

シングル「The One I Love」のスマッシュヒットにより、R.E.M.は初めて全米チャートのメインストリームへと躍り出た。

それでも彼らは、大衆迎合ではなく、鋭利な言葉と鋭角的な音楽を武器に、“良心のあるロック”を提示し続けたのである。

アルバムタイトル『Document』は、「記録」あるいは「声明」を意味し、まさにこの作品は**“1987年アメリカという国の空気を記録した政治的ドキュメント”**でもある。

全曲レビュー

1. Finest Worksong

ファンファーレのようなギターリフで幕を開ける、力強いオープニング。

「これは俺たちの最高の仕事の歌だ」というメッセージは、労働者賛歌のようでありつつ、音楽自体が“行動”であるという宣言にも思える。

2. Welcome to the Occupation

アメリカの外交政策への風刺を含む、暗喩的な政治ソング。

タイトルの“占領”は、実際の軍事行動とメディア支配の二重性を暗示している。

短いが密度の高いトラック。

3. Exhuming McCarthy

冷戦時代の赤狩りに対する批判と、当時のレーガン政権の右傾化を重ね合わせた挑発的な楽曲。

タイプライター音をリズムに組み込んだ斬新なアレンジが印象的。

「Welcome to the 80s, McCarthy」──過去の亡霊が現代に蘇る恐怖がそこにある。

4. Disturbance at the Heron House

階級構造や反体制的テーマを象徴的に描いたナンバー。

ストーリーテリングとメタファーが交差し、“サギ屋敷の騒動”は、腐敗した支配層の比喩にもとれる。

5. Strange

Wireのカバーで、アルバム中もっともポストパンク色の強い楽曲。

ミニマルなコード進行と冷たいボーカルが、80年代ニューウェーブの緊張感を再提示する。

6. It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)

言わずと知れたR.E.M.の代表曲のひとつ。

早口でまくし立てられるリリックは、メディア、政治、宗教、文化の混沌をそのまま言葉の奔流として記録したもの。

破壊の先にある“静かな肯定”がタイトルの「I Feel Fine」に集約されている。

7. The One I Love

一見すると愛の歌に思えるが、「A simple prop to occupy my time」という一節で、そのロマンスが“消費”であったことが明らかになる。

ラジオで流れるポップソングの裏にある冷酷な真実を暴いた、皮肉と暴力性のある名曲。

8. Fireplace

ゲストとして参加したサックス奏者スティーヴ・バーリンによるジャズ風のブレイクが異彩を放つ。

“暖炉に火をつけろ”という繰り返しは、退屈な日常を燃やせ、という衝動のメタファーか。

9. Lightnin’ Hopkins

ブルースマンの名を冠しながらも、内容はむしろ80年代文化の断片をつなぐようなサウンド・コラージュ。

荒々しく実験的で、記号としての“過去のアメリカ”を再構成する試みが感じられる。

10. King of Birds

ハンマーダルシマーが用いられた、神秘的なサウンドの楽曲。

“鳥たちの王”は、支配者の寓意か、それとも静かな賢者か──その曖昧さが魅力。

11. Oddfellows Local 151

混沌と暴力をそのまま音にしたような締めくくり。

スタイプのシャウトは聞き取りづらく、怒りや恐怖といった“感情のざわめき”を音像化した曲として特異な存在感を放っている。

総評

『Document』は、R.E.M.が“沈黙の詩人”から“時代の語り部”へと変貌を遂げた瞬間をとらえた作品である。

サウンド面では、これまでのジャングリーなギターに加え、より歪んだ音色や多彩な打楽器、ホーン、電子音などを積極的に導入し、

その結果、メッセージ性と物語性が同時に強化された、“知的でエネルギッシュなロック”へと進化している。

また、本作以降、R.E.M.はメジャーレーベルと契約し、次作『Green』で完全に世界的なバンドへと飛躍するが、

その直前にこの『Document』で、政治的信念と芸術性が完璧な均衡を保った状態で結晶化されたのは、

1980年代オルタナティヴのひとつの到達点であるといえる。

このアルバムは、“終わりの時代”の記録であり、

その終末的混沌の中でも、「I feel fine」と歌えることの強さと優しさが、R.E.M.の本質なのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- R.E.M. / Green

メジャーデビュー作。『Document』のポリティカルな空気感を引き継ぎながら、より開かれたポップセンスを展開。 - Talking Heads / Remain in Light

知性とリズム、政治と音楽の結合点として共鳴するニューウェーブ名盤。 - The Clash / Sandinista!

政治と多様な音楽性を融合させた、パンクの拡張型。R.E.M.の姿勢に通じる。 - Sonic Youth / Sister

ポストパンク的実験精神を保ちつつ、社会的空気を音で塗り込めた1980年代後半の代表作。 -

Midnight Oil / Diesel and Dust

オーストラリア発の政治的ロック。環境・民族問題など、R.E.M.と類似した視点を持つ。

歌詞の深読みと文化的背景

『Document』の歌詞には、冷戦下のアメリカ社会への懐疑、メディア消費文化への皮肉、自然破壊、恋愛の空虚化など、

1987年という時代の病理が、断片的かつ鋭く刻み込まれている。

とりわけ「It’s the End of the World…」は、ニュースの見出しやTVの断片のような語群を羅列することで、“情報の洪水”そのものを音楽化しており、

現代におけるSNS時代の“情報疲労”の先駆的表現としても再評価されている。

R.E.M.はこのアルバムで、「ロックは声をあげるべきだ」と静かに、しかし強く示した。

それは叫びではなく、観察と反復による“倫理的なノイズ”だった。

その声は、今なお私たちの耳元で、「記録せよ(Document)」と囁きかけている。

コメント