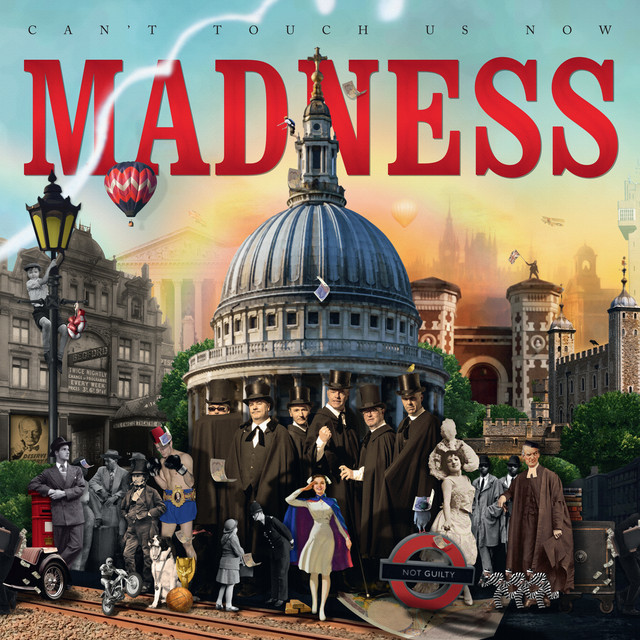

発売日: 2016年10月28日

ジャンル: ブリティッシュ・ポップ、2トーン・スカ、音楽ホール、ソウル、シアトリカル・ロック

概要

『Can’t Touch Us Now』は、Madnessが2016年に発表した11作目のスタジオ・アルバムであり、

キャリア40年を越えてなお、「老いてなお盛んなブリティッシュ・ポップの語り部」としての強靭な存在感を刻んだ痛快作である。

2009年の傑作『The Liberty of Norton Folgate』、そして2012年の『Oui Oui Si Si Ja Ja Da Da』に続く“復活期三部作”の締め括りにして、

バンド史上でも屈指の勢い・風刺・感傷・叙情がバランス良く共存する作品となっている。

Mike Barson(鍵盤)をはじめとした主要メンバーは健在ながら、創作の中心にはSuggsの語りの力がより強調されており、

本作では特に、イギリス社会の滑稽さ、個人の老い、記憶と日常の断片が精密に切り取られている。

サウンドは伝統的なスカや音楽ホールのエッセンスに加え、

ノーザン・ソウル、ブルース、レゲエ、映画音楽風のストリングスなどが多層的に重なり、まるでロンドンという街そのもののサウンドスケープのようだ。

全曲レビュー

1. Can’t Touch Us Now

タイトル曲にして、Madnessというバンドの生命力と反骨精神を明快に表明した堂々たるオープニング。

鍵盤の軽快なリフとブラスのパンチが印象的で、「もう俺たちは誰にも止められない」と歌う姿には、

笑いながら生き抜く者たちの矜持と誇りが溢れている。

復活を遂げた“老練なパンク・ジェントルマン”たちの戦闘宣言。

2. Good Times

ノーザン・ソウル風の明るいビートと、やや陰りのあるSuggsの語りが好対照をなす。

「かつての“良き時代”を想いながら、いま目の前の現実に立ち向かう」という、Madnessらしい“笑いながらの哀愁”が色濃く漂う。

中年以降の視点から描くポップミュージックとして非常に誠実な楽曲。

3. Mr. Apples

シングルカットされた、典型的ブリティッシュ・キャラクターソング。

“道徳的な顔をして裏でスキャンダルまみれ”な男・Mr. Applesを通じて、社会の偽善性を辛辣に風刺するユーモアの塊。

音楽ホール+2トーンスカ+パンクの精神が絶妙に混ざった現代版“街の喜劇”。

4. I Believe

60年代風のオルガンが鳴り響くアップビートなポップソング。

宗教や信条を扱いつつも、堅苦しさを感じさせないのは、Suggsの語り口が“信じること”の多面性を優しく描いているから。

反復フレーズとコーラスのノリの良さで、ライブ映えする一曲でもある。

5. Grandslam

サッカーや労働者階級的スポーツ文化へのオマージュ的ナンバー。

「誰もが勝てるわけじゃない。でもグラウンドに立つ意味はある」と語るような、皮肉とエールが交差する構造。

ブラスとギターのコンビネーションが熱く、“スポーツ×人生”の縮図として秀逸。

6. Blackbird

本作のハイライトのひとつにして、Madness史上最も静謐で文学的なバラードのひとつ。

“ブラックバード(クロウタドリ)”という象徴的な存在を通じて、過去への郷愁と癒えない傷を詩的に描き出す。

Suggsの歌声はまるで独白のようで、聴き手の記憶と静かに共鳴する。

7. You Are My Everything

甘くメロウなメロディが際立つ、ロマンティックなラブソング。

かつての“おどけた恋愛ソング”とは異なり、ここでは愛が“支え合う時間”として静かに描かれている。

熟年のバンドだからこそ表現できる“日常的な愛”の美しさ。

8. Another Version of Me

「もし違う自分だったら…?」という問いを軸に、人生の分岐点とその想像力をユーモラスに描く。

レゲエ調のリズムに乗せて、“選ばなかった人生”への愛おしさを感じさせる構成が光る。

“人生を笑うことは、人生を受け入れること”というMadnessの哲学が滲む一曲。

9. Pam the Hawk

実在の社会運動家Pam the Hawkをモデルにした、市井のヒロインを讃えるストリート叙事詩。

労働者階級の誇りと怒りを体現するような歌詞と、マーチング風のリズムが絶妙にマッチしている。

まさに**“労働者階級のジャーナリズムとしてのポップミュージック”**。

10. Don’t Leave the Past Behind You

「過去を捨てるな」というメッセージを、温かくもしみじみとしたメロディに乗せた珠玉のバラード。

それはノスタルジーではなく、“過去が今を生かしている”というMadnessなりの時間論。

『The Liberty of Norton Folgate』の延長線上にある、都市と記憶の楽曲とも言える。

11. (Don’t Let Them) Catch You Crying

弱さをさらけ出すことに寛容であれ、というSuggsらしいメッセージが込められたミドルテンポのスカ。

“泣いてもいい、でも涙を見せる相手を選べ”という、やさしさとしたたかさのバランスが絶妙。

後半に進むにつれ、情感がじわじわとにじみ出てくる構成も秀逸。

12. (Still) Waiting for the Day

未完の理想や約束を待ち続ける人間の姿を描いた、やや内省的なナンバー。

穏やかなピアノと、ため息のようなコーラスが、“諦めないこと”の静かな強さを表現している。

“時間”をテーマにした近年のMadness作品群との親和性が高い。

13. Give Me a Reason

ブルース風のリフが効いた、パンチのある中毒性高めのナンバー。

怒りや失望を爆発させるのではなく、理性的にユーモアで包むMadnessの知性が際立つ。

軽快なテンポと一筋縄ではいかないメッセージのバランスが絶妙。

総評

『Can’t Touch Us Now』は、成熟したMadnessが“音楽で語るべきこと”を更新し続けていることを示す力作であり、

社会や人生を見つめる目線において、かつてよりも鋭く、そして優しくなったバンドの現在地を記録している。

そこにはスカもポップもあるが、それはジャンルというより、**街の景色や人々の表情としての“音”**として響く。

彼らが歌うのは、かつての若者の夢ではない。

中年以降の現実、笑って飲み込む苦さ、語られずに流れていく日々の断片──それこそが、このアルバムの核心である。

変わらないことではなく、変わりながら歩き続けることこそMadnessなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Divine Comedy – Bang Goes the Knighthood (2010)

中年ポップの文学性と風刺性。社会観察の手法に共鳴多数。 -

Paul Heaton & Jacqui Abbott – What Have We Become (2014)

ブリティッシュ・ポップの諧謔と優しさが交錯。市井の声を描くセンスが近い。 -

Ray Davies – Americana (2017)

記憶と土地と老いを語る、Kinks的時間論の系譜。Madnessとの精神的つながり濃厚。 -

Elvis Costello – Look Now (2018)

年齢とともに深化したポップソングライティング。感情の陰影において共振。 -

Blur – The Ballad of Darren (2023)

老いと距離、言葉にならない感情を描いた静謐な帰還作。Madnessの今と重なる部分多し。

コメント