発売日: 2005年10月

ジャンル: オルタナティブ・ポップ、ポップ・ロック、スウェディッシュ・ポップ

『Super Extra Gravity』は、The Cardigansが2005年に発表した通算6作目のスタジオ・アルバムである。

90年代のラウンジーで甘いポップを思い浮かべてこのアルバムに触れると、最初に感じるのは“ずいぶん骨が太くなったな”という印象だろう。

『Life』(1995)や『First Band on the Moon』(1996)の軽やかさ、『Gran Turismo』(1998)のクールで電子的な緊張感、『Long Gone Before Daylight』(2003)のシンガーソングライター寄りでルーツ感のある作り――これらをすべて経験したあとにバンドがたどり着いたのが、本作の“辛口ポップ+オルタナ的な視点”である。

つまり本作は、彼らがポップ・バンドとして歩んできた10年あまりの総決算であり、なおかつ“これからも大人として書きたいことを書く”という宣言のような一枚なのだ。

制作背景として押さえておきたいのは、前作『Long Gone Before Daylight』でThe Cardigansが大きくテンポを落とし、アコースティックでオーガニックな方向へと舵を切ったことだ。

あのアルバムは「Cardigansってこんな落ち着いた大人の歌も書けるんだ」と多くのリスナーに知らしめる作品であり、特に欧州ではその成熟ぶりが高く評価された。

だが一方で、初期の“北欧から来たおしゃれポップ・バンド”のイメージで彼らを好きになった層のなかには、「ちょっと静かすぎる」「あのポップのきらめきはどこへ?」と感じた人もいたはずである。

『Super Extra Gravity』はその揺れをよくわかっている。

だからこそプロデューサーには『Gran Turismo』でも組んだトーレ・ヨハンソンを再び迎え、アコースティック期の成熟を保ったまま、もう少しエッジと即効性を戻すという、なかなか難易度の高いバランスに挑んでいるのである。

音の輪郭は前作よりも明確にロック寄りで、ギターの歪みやドラムのアタックがはっきりしている。

しかし“ロックに回帰した”というより、“大人がやるポップの緊張を取り戻した”と表現する方が近い。

ニーナ・パーソンのヴォーカルも、ここではかわいらしさよりも、鋭く感情を切る方向に寄せられており、ときに辛辣な歌詞を、甘くないトーンで歌い上げる。

このあたりに、Cardigansが2000年代半ばのロック/ポップ・シーンにおいて、単なるノスタルジー枠に収まるつもりはなかったという意思が見て取れるのだ。

全曲レビュー

※欧州オリジナル盤の構成をベースに解説する。

1曲目:Losing a Friend

アルバムは、いきなり“失うこと”をテーマにした楽曲で幕を開ける。

ミドルテンポで、ギターとピアノが重なるイントロは落ち着いているが、メロディはよく練られており、サビでしっかりと心を掴む。

“友だちを失う”という身近な出来事を、あえて大仰にしないで歌うことで、逆に喪失のリアリティが強く出る。

ここでわかるのは、このアルバムが“いい感じのBGM”ではなく、“成熟した大人の感情を扱うポップ・アルバム”であるということだ。

2曲目:Godspell

本作の中でもっともキャッチーで、シングル向きの一曲。

タイトルどおり宗教的な語彙をポップに転用した歌詞で、ニーナの少し皮肉げな歌い口が光る。

リズムは跳ねており、ギターもわかりやすく前に出て、“やっぱりCardigansはこういうポップをやらせたときに強いな”と思わせてくれる。

『Gran Turismo』の硬質さと『Life』の軽やかさの中間を、2005年の音像でやり直したような感触である。

3曲目:Drip Drop Teardrop

タイトルどおり、滴る涙を擬音のように並べたポップ・ソング。

しかしサウンドは思ったより甘くなく、ビートがしっかりしていて、ギターポップとしての弾力がある。

Cardigansが得意とする“かわいいタイトルで辛いことを言う”手法がここでも発揮されており、歌詞とサウンドの温度差がクセになる。

4曲目:Overload

アルバム中盤をぐっとオルタナ寄りの質感にしてくれるキートラック。

ギターのリフが太く、ドラムもタイトで、英米のインディー・ロックと並べても遜色のないモダンさがある。

恋愛や人間関係の中で感じる“情報過多”“感情過多”をテーマにしており、2000年代半ばのポップ/ロックが抱えていたストレスをCardigans流に言語化した曲とも言える。

5曲目:I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer

アルバムのハイライト。タイトルからしてすでに名曲の風格がある。

“私は上等なワインが必要、あなたはもっと優しくなるべき”という、甘さと辛辣さが同居したフレーズを、ニーナが絶妙なテンションで歌う。

曲はダンサブルで、ギターと鍵盤が絡み、サビで一気に開ける構成。

恋愛の駆け引きや、成熟していく二人の間のちょっとしたイライラを、ここまでポップに書けるバンドはそう多くない。

6曲目:Don’t Blame Your Daughter (Diamonds)

ピアノを前面に出した落ち着いたバラードで、アルバムの感情曲線を一度リセットする役割を果たす。

“娘を責めないで”というタイトルどおり、家族や世代の断絶をにじませる歌詞で、初期の無邪気なCardigansからは想像できない深さがある。

サウンドはシンプルなのに、ニーナとバンドの間の空気が濃く、ここに彼らの2000年代的な成熟が集約されていると感じる。

7曲目:Little Black Cloud

内省的で、少しだけダークなトーンの楽曲。

「小さな黒い雲」という比喩で、日常生活にまとわりつく憂鬱を語る。

『Gran Turismo』の頃の冷たい質感を思わせながらも、ここではバンドがしっかりと生音で支えているため、決して無機質にはならない。

8曲目:In the Round

ミドルテンポで、ギターのアルペジオとピアノが輪を描くように展開する曲。

タイトルのとおり、同じところを回っているような感覚を音で表現しており、人間関係の堂々巡りや、抜け出せない状況を描いている。

こうしたテーマをポップ・アルバムの一曲に何気なく忍ばせられるのが、2000年代以降のCardigansの面白さである。

9曲目:Good Morning Joan

もう一度明るさを取り戻す楽曲で、メロディラインがとにかく美しい。

朝の光景を想起させつつ、そこに“昨夜の会話”の残り香を感じさせるような歌詞がのる。

甘すぎず、でも希望がある。このあたりの温度管理は、スウェーデンのポップらしい冷静さだ。

10曲目:And Then You Kissed Me II

『Long Gone Before Daylight』に収録されていた「And Then You Kissed Me」の続編にあたる楽曲で、アルバム終盤に濃い物語性を持ち込む。

前作の楽曲はドメスティック・バイオレンスや支配的な関係を描いた非常にヘビーな内容だったが、パート2のこちらもその延長線上にあり、恋愛の暗部をけっしてごまかさずに描き出している。

こうした重いテーマを、Cardigansはもはや隠さない。大人のリスナーに向けてまっすぐ投げているのが本作の大きな特徴だ。

11曲目:Bonus Track系(日本盤など)

日本盤などではボーナストラックが追加されることが多く、こちらではよりポップ寄りのテイクや、アルバム全体のダークさを少しやわらげる曲が並ぶことがある。

いずれにしても、本編の“甘くないポップ”というトーンは崩さないように配置されている。

総評

『Super Extra Gravity』は、The Cardigansにとって“可愛いバンド”というイメージを決定的に覆すための作品だったと言ってもいい。

もちろん彼らは『Gran Turismo』の時点で、すでに暗めのエレクトロや冷たいビートに手を伸ばしていたが、2005年のこのアルバムはさらに突っ込んで“かわいいと言われることへの違和感”をそのまま歌詞にしている。

「I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer」のように、ユーモアを交えながらも人間関係のイライラをストレートに書く楽曲が多く、そこにニーナの少しハスキーな、大人びた声が乗ることで、ラウンジ・ポップ期にはなかった説得力が生まれている。

つまりこの時期のCardigansは、単に“ポップ・ソングの専門家”ではなく、“感情を扱うことができるオルタナ寄りのポップ・バンド”へとシフトしていたのだ。

サウンド面でも、トーレ・ヨハンソンのプロダクションはやはり巧妙である。

前作で見せたアコースティックの柔らかさをベースにしながら、ギターとドラムの輪郭を立たせ、ポップ・ソングとしての即効性を回復させている。

2000年代半ばというと、UKインディー・ロックが一気に盛り上がり、ダンス・パンクやガレージ・リバイバルの勢いもまだ残っていた時期だが、『Super Extra Gravity』はそうしたトレンドと真正面から競うのではなく、“Cardigansとしての強みを保ったまま、いまの空気にも耐えられる音”を出すことに成功している。

だから本作は、90年代の作品ほど大ヒットにはならなかったが、ディスコグラフィーの中で聴き返すと非常にバランスがよく、2000年代に入ってからの彼らの真価を示す一枚として機能している。

歌詞の面では、恋愛や人間関係をめぐる視点が一段とシビアになっている。

『Life』の頃のように、夢見がちで、少し距離を取って世界を眺めるというよりも、今回は“いまこの関係はうまくいっていない”ことをはっきりと言葉にする。

それを、悲嘆としてではなく、ユーモアとアイロニーを混ぜて歌うのがCardigans流で、「あなたがもっと優しくしてくれたらね」というフレーズには、2000年代の大人の恋愛のリアルさが宿っている。

このあたり、当時の北欧〜UKの女性シンガーソングライターが書いていた鋭い恋愛ソング(Aimee MannやBeth Orton、あるいはAnnie Lennox以降の系譜)とも地続きで、Cardigansが単なるバンド以上の表現力を身につけていたことがわかる。

また、本作を『Long Gone Before Daylight』と並べて聴くと、彼らが2000年代に入って“歌詞を読ませるバンド”に変わっていたことがよくわかる。

初期の代表曲「Carnival」や「Daddy’s Car」が空気感で聴かせる曲だったのに対し、『Super Extra Gravity』の楽曲はセリフに近い具体的な言い回しが増えている。

これはリスナーの年齢層が一緒に上がっていったことへの対応でもあり、同時にバンド自身が“もう抽象的なかわいさだけでは語れない”地点に来ていたことを示している。

その意味で、このアルバムはCardigansを“90年代おしゃれポップの人たち”としてではなく、“長く聴けるオルタナ・ポップの人たち”として再定義する役割を果たしているのだ。

最後に、2005年というタイミングも象徴的である。

デビューから約10年、世界的ヒットからも数年が経ち、バンドとしては一度“これで行き切った”と言えるほど多様なサウンドを試したあとだった。

そこで彼らが選んだのは、若作りをすることでも、完全にアコースティックにこもることでもなく、“かつての自分たちを知っているリスナーに、今の自分たちをそのまま見せる”ことだった。

この正直さ、そしてポップなまま背伸びしない姿勢が、『Super Extra Gravity』をCardigans後期の中でもっとも聴きやすい一枚にしている。

おすすめアルバム(5枚)

- Long Gone Before Daylight / The Cardigans (2003)

すぐ前作。よりアコースティックでシンガーソングライター寄りな作風をチェックするなら必ず聴きたい。 - Gran Turismo / The Cardigans (1998)

冷たく、都会的で、電子的。『Super Extra Gravity』で戻ってきた緊張の源流がここにある。 - First Band on the Moon / The Cardigans (1996)

バンドの代表的ポップ期。2005年盤との対比で、同じバンドの振れ幅に驚ける。 - Aimee Mann / Bachelor No. 2 (2000)

辛口で大人の恋愛を歌う女性シンガーの名作。『Super Extra Gravity』のリリックを気に入った人に。 - The Concretes / The Concretes (2003)

同じスウェーデンからのドリーミーで少しシニカルなポップ。北欧ポップの同時代性を味わえる。

6. 制作の裏側

本作の制作では、バンドは再び“トーレ・ヨハンソンとやるCardigansサウンド”を選んだ。

これは、彼らがあらためて“自分たちの強みは何か”を確認したかったからだと考えられる。

録音はクリアでありながら、生々しい。クリックにガチガチに合わせた無機質なポップではなく、バンドの呼吸を感じる作りになっている。

また、歌詞が辛口になった分、ニーナの声の収録も以前より近めで、感情のニュアンスが聴き取りやすいミックスになっているのが特徴である。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

2000年代半ばのヨーロッパ・ポップ/ロックでは、恋愛や人間関係をシニカルに、あるいはフェミニンな視点で切る楽曲が増えていた。

『Super Extra Gravity』もその流れに位置づけることができるが、Cardigansの場合は90年代からのファンが多かったため、“かわいい”とのギャップがよりドラマチックに作用した。

“I Need Some Fine Wine…”のようなフレーズは、若いリスナーにはちょっと大人びて聞こえ、同世代には妙にリアルに響く。

つまり、ターゲットの時間軸と一緒にバンドが年齢を重ねた結果、生まれた歌詞なのだ。

8. ファンや評論家の反応

リリース時の評価は概ね好意的で、“前作よりポップになった”“歌が刺さるようになった”という声が多かった。

一方で、“初期のキラキラ・ラウンジの再来ではない”ことに肩透かしを感じたリスナーもいた。

だが、ディスコグラフィ全体で見ると、このアルバムは初期と後期をつなぐ“橋”として非常に重要で、特にライブでの再現性が高いこと、歌詞の物語性が強いことから、ファンの間での評価は今も安定している。

9. 後続作品とのつながり

このあとバンドは長い活動休止〜個々の活動に入っていくため、『Super Extra Gravity』は“2000年代のCardigansをまとめて聴ける最後の一枚”のような位置づけになる。

だからこそここには、彼らが試したかったいくつかの方向性――ポップ、オルタナ、アコースティック、辛口リリック――がコンパクトに収まっている。

つまりこの作品を押さえておけば、90年代〜2000年代のCardigansを一気に俯瞰できるのだ。

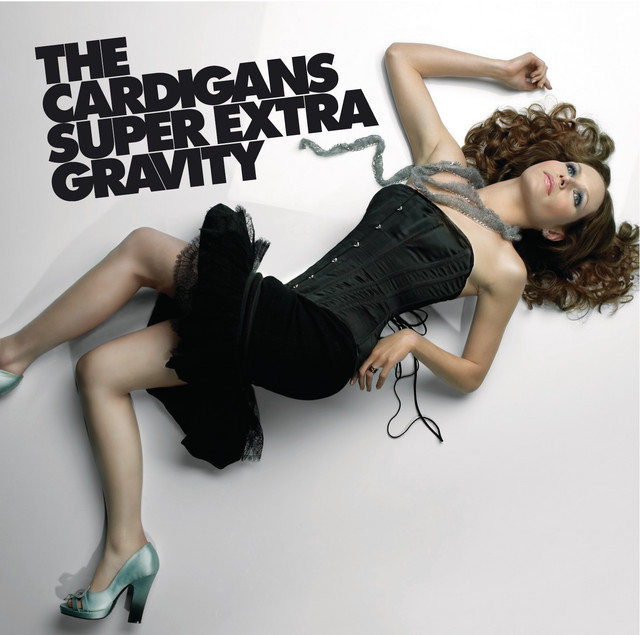

10. ビジュアルとアートワーク

アートワークや当時のプロモ写真は、初期のレトロでキュートな世界観よりも、ややダークで都会的な色調に寄っている。

これは音楽内容――大人の恋愛や感情のもつれを歌う――としっかり連動しており、Cardigansが“昔のかわいいバンド”としては見られたくないという意思を視覚的にも示している。

コメント