発売日: 1973年3月

ジャンル: カントリー・ロック、フォーク・ロック、アメリカン・ロック

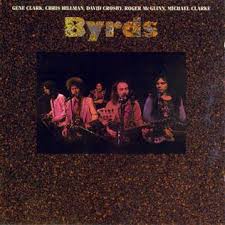

『Byrds』は、1960年代にフォーク・ロックを切り拓いたThe Byrdsが、1973年にオリジナル・メンバーで再集結して制作した“自己タイトル”アルバムである。

バンド名と同じタイトルを、デビューから約8年も経ってから改めて掲げるというのは異例であり、そこには「自分たちは何者だったのかをもう一度定義し直す」という決意が込められていると考えられる。

1965年の『Mr. Tambourine Man』でボブ・ディラン曲をエレキで鳴らし、ジャングリーな12弦ギターと空に抜けるようなコーラスで時代の風を変えた彼らは、その後、サイケデリック、カントリー、アメリカン・ルーツと次々に方向を変えつつ、メンバー・チェンジを繰り返していった。

ところが70年代に入ると、バンドはもはや“オリジナルなThe Byrds”というより、ロジャー・マッギンを核にした変動的ユニットに近くなっていたのである。

そこで1972年末から73年にかけて行われたのが、この“オリジナル・ラインナップ再結成”だった。

ロジャー・マッギン、ジーン・クラーク、デヴィッド・クロスビー、クリス・ヒルマン、マイケル・クラークという、あの黄金期の5人が揃ってレコーディングを行ったというだけで、当時のファンにとっては大きな出来事だった。

同時に、70年代初頭のロサンゼルス周辺では、CSN&YやThe Flying Burrito Brothers、あるいはEaglesらが台頭し、“ウェストコーストのコーラスとカントリー/ルーツのミックス”が一大潮流になっていた。

そのムーブメントの始祖の一人であるThe Byrdsが、あらためて自分たちの名義でアルバムを出す――それはある種の歴史的整合性をとる作業でもあったのだ。

ただし『Byrds』は、1965〜68年の驚異的な革新性をそのまま蘇らせるようなアルバムではない。

各メンバーがCSN&Y、Dillard & Clark、ソロ活動などを通じて成熟した結果を持ち寄った、いわば“70年代版のByrds的ハーモニー・アルバム”である。

アコースティックに寄ったサウンド、分厚すぎないアンサンブル、ルーツ志向の選曲、そしてほんの少しのノスタルジア。

それらが穏やかに重なり合うことで、“あの5人が揃っている”という事実そのものに価値を与えるような仕上がりになっている。

このあたりの“熱狂ではなく納得を目指した感じ”が、70年代の再結成作らしさでもあるのだ。

全曲レビュー

※曲順は一般的なオリジナル盤の流れを想定して解説する。

1曲目:Full Circle

アルバム冒頭から象徴的なタイトルである。“一周して戻ってきた”という意味を持つこの曲は、再結成Byrdsのテーマソングとも言える。

アコースティックを基調にした、どこかCrosby, Stills & Nashにも通じるナチュラルなハーモニーが心地よく、60年代半ばのシャープなフォーク・ロックとは別種の、円熟した温度を提示する。

歌詞も、時間の経過や人生の循環を穏やかに見つめる内容で、1965年の急進的な若さとはまるで違う。だがそれが悪いわけではない。彼らが年齢相応の視点を手に入れたことを知らせる役割を担っているのだ。

2曲目:Sweet Mary

ジーン・クラークらしいソングライティング・センスが光る一曲で、メロディにやや物憂さが漂う。

ルーツ感のあるスワンプ寄りのグルーヴと、Byrds本来の澄んだコーラスが重なることで、70年代西海岸のサウンドのど真ん中を行くような手触りになっている。

1960年代にはなかった“渋さ”が魅力で、かつてのハイトーン主体の透明なポップ・フォークを期待する向きにはやや落ち着きすぎているが、70年代的な耳で聴くと実に馴染みがいい。

3曲目:Changing Heart

タイトルどおり、変わっていく心情をやわらかく歌にした楽曲。

バンド内にかつてのような緊張や競争があるわけではなく、むしろ“今はこういうふうに一緒に鳴らせるよな”という穏やかな同意が感じられる。

コード進行はシンプルだが、ギターの重なりとコーラスの入れ方にByrdsらしい職人技が宿っており、再結成が単なる懐古ではないことを示している。

4曲目:Things Will Be Better

ポジティヴなメッセージを持つ、ややカントリー寄りのミディアム。

70年代のLAシーンらしい、抜けのよいアコースティック・サウンドで、ドブロやスティールを思わせる響きがアクセントになっている。

“Things will be better”という言い回しは、解散や離合集散を経験したバンドが歌うととてもリアルに響く。彼ら自身への励ましでもあり、60年代を駆け抜けた世代全体への小さなメッセージでもあるのだ。

5曲目:Cowgirl in the Sand(Neil Youngカバー)

本作のハイライトのひとつ。

ニール・ヤングの代表的ナンバーを、Byrdsの5人がどう料理するか――という実験でもある。

オリジナルのじっとりした、ややサイケ/ブルージーな空気に比べると、Byrds版はもう少し開けており、コーラスが入ることで青空の下に出たような感触になっている。

選曲としても、60年代のディラン曲ではなく、70年代のニール・ヤングを持ってきたところに、彼らが時代の進行をきちんと意識していたことが表れている。

6曲目:Long Live the King

やや寓話的、あるいは社会風刺的な匂いを持つ楽曲。

政治や権力にまつわるテーマを、直接的に怒鳴るのではなく、物語や比喩を使って表現するのは、60年代にフォークをやっていた彼らの得意技である。

サウンドは控えめで、リズムも大きくはうねらないが、歌詞をじっくり聴くと、60年代後半から70年代初頭のアメリカの空気――反戦運動の余韻やニクソン政権への違和感――がにじむ。

7曲目:Laughing

デヴィッド・クロスビーの名曲で、もともとは彼のソロ『If I Could Only Remember My Name』(1971)で知られる曲である。

これをByrdsでやることの意味は大きい。CSN&Yを経たクロスビーの音楽的到達点を、古巣のバンドに持ち込み、あらためて“こういうハーモニーの置き方ができるんだよ”と示しているからだ。

幽玄なメロディライン、ややジャジーな浮遊感、そして深呼吸するようなコーラス。

60年代のByrdsが目指していた“フォークの拡張”が、クロスビーのソロを通してこういう成熟にたどり着いたことが、ここではっきりわかる。

8曲目:See the Sky About to Rain

ニール・ヤング作品をもう一曲取り上げているという点で、このアルバムの“時代との接続”が明確になる。

同郷・同時代のシンガーソングライターを、かつてのフォーク・ロック開拓者が歌う――という構図は、70年代初頭のLAらしい音楽的ネットワークを象徴している。

メロディはアンニュイで、雨の前触れのような静けさをたたえており、そこにByrdsらしいコーラスがふっと乗ることで、陰りすぎないバランスが保たれている。

9曲目:Feathered One

タイトルからしてByrds的な“羽”のイメージを感じさせる、内省的で柔らかな曲。

アコースティック・ギターとコーラスを中心にしたシンプルなアレンジで、グループとしてよりも、かつて一緒にやっていた友人たちがもう一度集まって歌っている――という親密さが前に出る。

60年代の尖ったロックとしてのByrdsを求めると物足りないが、再結成作に漂いがちな“無理に若作りする感じ”がまったくないのは好印象である。

10曲目:(See the Sky…以降の再発ボーナスを想定する場合)

後年のCDや拡張版で追加されたテイクでは、よりルーツ寄りの演奏や別アレンジが聴けるが、基本線はどれも“70年代の耳で聴けるByrds”というところに収束している。

つまり、この時点で彼らは60年代の電気的フォーク・ロックに戻るつもりはなく、あくまで当時の自分たちのスキルと嗜好でアメリカン・ルーツを鳴らすことを選んでいたわけである。

総評

『Byrds』というセルフタイトルを1973年に名乗ることは、過去の栄光をそのままレプリカすることではなかった。

むしろ、各メンバーが別々の道で得た経験――クロスビーのハーモニー感、ジーン・クラークのソングライティングの深まり、ヒルマンのカントリー志向、マッギンのフォーク・ロック的ギターワーク、そしてマイケル・クラークの土台としてのドラミング――を、もう一度“一つの名前”の下に並べ直す行為だったのだ。

その結果として生まれたサウンドは、60年代半ばのような革命性こそないが、とにかく“収まりがいい”。

それは引力の強いメロディや、突出した実験によるものではなく、5人が同じテーブルを囲んでいるという事実がもたらす安定感によるものである。

70年代のロック・カルチャーにおいて、“再結成”や“ソロからの帰還”は特別珍しいものではなかった。

しかしThe Byrdsの場合は、もともとがフォーク・ロックというジャンルそのものを生んだグループであるため、戻ってきたときの重みが違う。

彼らがニール・ヤングの曲を2曲も取り上げ、クロスビーのソロ曲まで持ち込んでいるのは、“自分たちの後に続いた世代の成果”をちゃんと自分のテーブルに乗せるという宣言でもある。

1965年の時点で彼らがやっていたのは、ボブ・ディランや伝統曲の“電化”だった。1973年の彼らは、CSN&Yやヤング、LAシーンのアコースティックな洗練を“Byrdsとしてもう一度歌う”ことをやっている。

つまり、やっていることの本質は変わっていない。常に“他者のよい歌をByrdsの声で纏い直す”のである。

一方で、このアルバムにはわずかな継ぎ目も感じられる。

メンバー全員が70年代にそれぞれのバンド、プロジェクト、シーンを持っていたため、曲によっては“これはほとんどCSN&Yの延長では?”とか“これはジーン・クラークのソロで聴きたい質感だな”と思わせる瞬間がある。

つまり、必ずしも“完全にかつてのByrdsに戻った”わけではないのだ。

だが、そこにこそ1973年版のリアリティがある。60年代のように、全員が同じ野心で一点を見ているわけではなく、それぞれが成熟した目線で、“いま一度一緒にやるならこのくらいが気持ちいいよね”という地点に落ち着いている。

その余裕が、アルバム全体を包む柔らかさにつながっている。

また、このアルバムは当時のシーンで爆発的なヒットにはならなかったが、のちのオルタナ・カントリー/アメリカーナの文脈で聴き直すと味わいが増す。

Lucinda WilliamsやUncle Tupelo、あるいは90年代以降のJayhawksのような、ルーツとコーラスを自然につなげるアーティストたちが後に現れることを思えば、『Byrds』がここで示した“再集結しても音を派手にしない”“アコースティックな骨格で歌を立たせる”というやり方は十分に先行的だった。

ロックの英雄が再結成するときに陥りがちな“過去曲の自己模倣”をなるべく避け、あくまで当時の耳で聴けるアルバムを残した――そこが評価すべきポイントである。

最後に、このアルバムを聴くと、彼らの再結成が一時的で終わったことにも納得がいく。

これは長期的な再始動の宣言というより、“5人でアルバムを1枚作っておこう”という記念碑的な色合いが強い。

だからこそセルフタイトルなのだ。

自分たちの名を冠した静かな記念写真――そう捉えると、『Byrds』という作品はとても美しい位置に収まる。

おすすめアルバム(5枚)

- Mr. Tambourine Man / The Byrds (1965)

すべてはここから始まった。1973年版と聴き比べることで、サウンドの重心の違いがはっきりする。 - The Notorious Byrd Brothers / The Byrds (1968)

60年代後半の最もカラフルな到達点。再結成盤との対比で、どれだけ色を引いたかがわかる。 - If I Could Only Remember My Name / David Crosby (1971)

『Byrds』に楽曲が持ち込まれたクロスビーのソロ。西海岸ハーモニーの成熟形として必聴である。 - Deja Vu / Crosby, Stills, Nash & Young (1970)

再結成Byrdsが70年代に何を聴いていたかを知るための文脈として。アコースティックとコーラスの黄金比がここにある。 - The Flying Burrito Bros / The Gilded Palace of Sin (1969)

クリス・ヒルマンのカントリー志向の源流を聴ける。『Byrds』の土臭さがどこから来たかがわかる。

6. 制作の裏側

この再結成盤の面白いところは、“若い頃のままの役割分担”をそのままやっていない点である。

クロスビーは70年代のウェストコーストを象徴するハーモニー職人として戻ってきており、ジーン・クラークはシンガーソングライターとしての成熟を持ってきている。

ヒルマンはバリトン寄りで土台を支えながらカントリー/ブルーグラスの感覚を加え、マッギンは相変わらずの12弦とフォーク感で“Byrdsらしさ”を確保する。

それぞれが自前のバンドやプロジェクトで磨いたものを持ち寄るので、自然と“70年代のLAにいるベテランたちのセッション”のような空気になる。

録音の雰囲気も、60年代の切迫したスケジュールとは違って、比較的ゆとりがあり、最新のルーツ・ロックの質感を取り込みながら進められたと考えられる。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

『Byrds』の歌詞世界には、もはや60年代のような直接的なプロテストはほとんどない。

代わりにあるのは、時間、関係性の修復、帰還、循環、そして“まだ良くなる”という穏やかな希望である。

これは、60年代の理想主義の破片を70年代の現実のなかでどう扱うか、という世代的なテーマにもつながる。

ベトナム戦争や公民権運動の緊張は続いていたが、人々はすでに“それでも生活は続く”段階に入っていた。

そうした時代に、かつての英雄たちがアコースティック・ギターを手にもう一度並んで歌う――という光景そのものが、実は一つのメッセージだったのだ。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、批評家の反応は総じて“好意的だが熱狂的ではない”というものだった。

「再結成なのだからもっと初期のエッジを見せてほしかった」という声もあれば、「いや、これはこれで円熟のByrdsだ」と評価する向きもあった。

しかし長いスパンで見ると、本作は“オリジナル・メンバーで1枚だけ残っている70年代のドキュメント”としての価値を増している。

つまり、作品単体の衝撃度よりも、バンドの歴史をつなぐピースとして重要だということだ。

9. 後続作品とのつながり

『Byrds』はその後に大きなスタジオ盤シリーズを続けることにはならなかったが、のちにCD化・ボックス化される過程で、“もしこの編成でもう1、2枚作っていたらどうなっていたか”という想像をかき立てる存在になった。

一方で、メンバー個々の70年代〜80年代の活動を、The Byrdsという一本の線で見直すきっかけにもなっている。

特にクロスビーやヒルマンの仕事をByrds文脈で語るとき、この1973年盤は“接合点”のように機能するのだ。

10. ビジュアルとアートワーク

ジャケットや当時の写真は、60年代中盤のシャープでモッズ的なイメージとは明らかに異なり、髭や長髪の、よりリラックスした70年代ウェストコーストのスタイルになっている。

これは音楽内容――アコースティック寄りで、成熟したハーモニーを味わう構成――ときれいに対応しており、“かつてのByrdsがそのまま戻ってきた”のではなく、“時代を経たByrdsがここにいる”ことを視覚的にも伝えているのである。

コメント