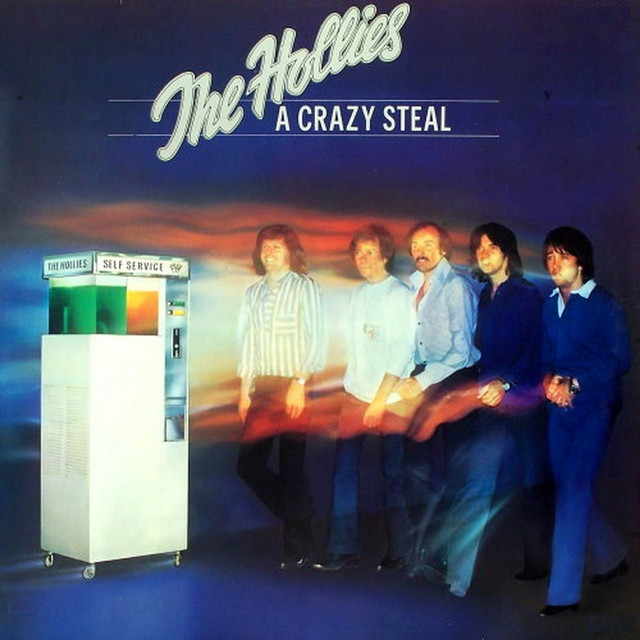

発売日: 1978年1月

ジャンル: ソフト・ロック、AOR、ポップ・ロック

『A Crazy Steal』は、The Holliesが1978年に発表した18作目のスタジオ・アルバムであり、70年代後期の彼らの“最も穏やかで成熟した時期”を象徴する作品である。

本作は、前作『Russian Roulette』(1976)で確立した都会的で滑らかなサウンドをさらに洗練させ、より深くメロディアスで叙情的な方向へと進化している。

同時に、世界的にAOR(Adult Oriented Rock)が勢いを増していた時期でもあり、The Holliesもまたその潮流の中で、自らの音楽を「大人のポップ」として再定義していった。

1978年という時代は、ディスコの全盛期でありながら、ロックの世界ではFleetwood Mac『Rumours』やThe Eagles『Hotel California』など、洗練されたメロディと職人的アレンジを重視する作品が支持を集めていた。

『A Crazy Steal』は、まさにその文脈に位置づけられる。

“踊る音楽”ではなく、“生き方を映す音楽”としてのポップス。

The Holliesはこの時期、派手さではなく、円熟した静けさを選んだのだ。

全曲レビュー

1曲目:Writing on the Wall

壮麗なストリングスと温かなピアノが印象的なオープニング。

“壁に書かれた文字”というタイトルは、時代の変化や運命を暗示するメタファーとして機能している。

アラン・クラークのヴォーカルが深みを増し、成熟した語り口でアルバムのトーンを導入する。

2曲目:What Am I Gonna Do

軽やかなリズムに乗せたポップ・ナンバー。

70年代アメリカ西海岸の風を感じさせるサウンドで、The Holliesが持つハーモニーの温もりが際立つ。

迷いや葛藤を抱えながらも、どこか前向きなニュアンスを漂わせる曲調が心地よい。

3曲目:Let It Pour

メランコリックなメロディを軸にしたソフト・ロック的佳曲。

“Let it pour(雨に打たせておけ)”というフレーズには、感情の浄化や受容の意味が込められている。

この静かな諦観こそ、70年代後期のThe Holliesが到達した“成熟の美学”なのだ。

4曲目:Burn Out

ややファンク色を帯びたリズムが特徴的。

“燃え尽きる”というテーマながら、音楽的には軽快で明るい。

疲弊した社会の中で“それでも楽しむ”というユーモラスなメッセージが潜んでいる。

リズム・セクションのタイトな演奏が印象的で、ライブでも人気を博した一曲。

5曲目:Hello to Romance

アルバム中もっとも穏やかでロマンティックなナンバー。

ピアノとストリングスを中心に構築されたアレンジが美しく、タイトルどおり“恋の再生”を描く。

この曲では、The Holliesのコーラス・ワークがまるで呼吸のように自然に響き、彼らの真骨頂が表れている。

6曲目:Amnesty

社会的テーマを扱った稀有な楽曲。

“Amnesty(恩赦)”というタイトルは、個人と社会の和解を象徴している。

穏やかな曲調の中に、時代への静かな祈りが込められたような印象を与える。

政治的というより、人間的な優しさに満ちた楽曲である。

7曲目:Caracas

タイトルどおり南米・ベネズエラの首都を舞台にしたエキゾチックな楽曲。

リズミカルなパーカッションとラテンの香りが漂うメロディが特徴的で、アルバム中でも異彩を放つ。

The Holliesが70年代後期に見せた“音楽的遊び心”の象徴的トラックだ。

8曲目:Boulder to Birmingham

エミルー・ハリスの名曲をカバー。

The Holliesはこの曲に独自の叙情性を加え、よりオーガニックな響きに仕上げている。

アラン・クラークのヴォーカルが深い感情を湛え、哀しみと希望を同時に感じさせる。

カントリー・ロックと英国的メロディ・センスの美しい融合がここにある。

9曲目:Clown Service

ユーモラスでどこか皮肉な一曲。

「ピエロの奉仕」という奇妙なタイトルは、人生の役割や虚飾を風刺しているようにも聴こえる。

軽快なテンポの裏に哲学的な深みを感じさせる、後期Holliesらしい作品だ。

10曲目:Feet on the Ground

穏やかで誠実なクロージング・トラック。

“地に足をつけて”というタイトルどおり、アルバム全体を落ち着いた余韻で締めくくる。

音楽的にも人生観的にも、“地に足の着いた幸福”がテーマとなっているように思える。

総評

『A Crazy Steal』は、The Holliesが60年代から続くキャリアの中で到達した“最も円熟した瞬間”を記録した作品である。

ここには、もはや流行を追う姿勢も、若き日の焦燥もない。

代わりにあるのは、長い年月を経て生まれた穏やかで誠実な音楽――まさに“信頼できる大人のポップス”だ。

前作『Russian Roulette』ではソウルフルでリズミカルな側面を見せた彼らだが、本作ではさらに落ち着きと情緒を重視している。

ピアノとストリングスを多用したアレンジは、当時のFleetwood MacやAl Stewartのサウンドにも通じる温かみを持ち、アメリカ市場を意識しつつも、Hollies独自の英国的抒情を失っていない。

また、“Caracas”のような異国情緒を交えた曲に見られるように、音楽的探求心も健在である。

ヴォーカル面ではアラン・クラークが円熟の極みに達しており、彼の声は若い頃の伸びやかさに代わって深みと艶を増している。

テリー・シルヴェスターとトニー・ヒックスのコーラスがその声を柔らかく包み込み、The Hollies特有の“温かな光を帯びた三重唱”が完成している。

そのバランスは、もはや60年代のポップ・バンドというより、“長年連れ添った職人たちの共鳴”に近い。

『A Crazy Steal』の魅力は、派手なヒット・ソングこそないが、アルバム全体を通して流れる穏やかな統一感と、音楽に対する誠実さにある。

“何かを変えよう”とするよりも、“今あるものを丁寧に磨く”という姿勢が、70年代後期のThe Holliesを最もよく表している。

そして、その静けさの中には、長年バンドを続けてきた者だけが辿り着ける“安らぎの音楽”があるのだ。

『A Crazy Steal』は決して大作ではない。

しかし、このアルバムほど“The Holliesというバンドの人間的温かさ”が伝わる作品も珍しい。

長年の旅を経て、彼らが見つけた“静かな幸福”――それこそが、この時期の音楽に漂う最大の魅力である。

おすすめアルバム(関連・比較)

- Write On / The Hollies (1976)

『A Crazy Steal』の2年前に発表された、ソウルとAORの融合点。 - Russian Roulette / The Hollies (1976)

本作の直接的前身。よりグルーヴィーで軽やかな一枚。 - Rumours / Fleetwood Mac (1977)

同時代の英国勢によるメロディ重視の名盤。AOR的文脈で比較可能。 - Hotel California / Eagles (1976)

アメリカ西海岸の成熟サウンドとして好対照をなす。 - Breakaway / Gallagher & Lyle (1976)

英国AOR路線を代表する作品で、The Hollies後期の流れと響き合う。

コメント