発売日: 2024年3月1日

ジャンル: ポストパンク、ダンスロック、アートポップ

⸻

概要

『Where’s My Utopia?』は、Yard Actが2024年に発表したセカンド・アルバムであり、彼らの語り口と風刺精神はそのままに、より音楽的レンジと表現力を拡張した意欲作である。

デビュー作『The Overload』が階級や資本主義社会への皮肉を、乾いたユーモアとリズミカルな語りで描いたのに対し、本作ではその視線がより内面化し、「理想郷(ユートピア)」を求める人間の矛盾と葛藤に焦点が当てられている。

タイトルの問い「Where’s My Utopia?(僕のユートピアはどこ?)」は、幸福と意味を求めながらも消耗していく現代人の切実な声として響く。

この作品では、政治的メッセージよりも、“個人としての悩み”や“日常に潜む幻想と絶望”が前面に出ており、バンドの詩的感性が新たな地平を拓いている。

音楽的には、前作のポストパンク路線に加え、ダンス、ファンク、ニューウェイブ、ヒップホップ的アプローチまで織り交ぜた大胆な作風が特徴。

プロデュースは再びAli Chantと、そしてバンドのベーシストRyan Needhamが参加し、スタジオという空間を徹底的に遊び尽くした結果が刻まれている。

Yard Actはここで「語りのバンド」から「トータルなアートポップ・バンド」へと、確かな進化を遂げたのだ。

⸻

全曲レビュー

1. An Illusion

エレクトロニックなイントロに導かれ、現実と幻想の境界が曖昧な世界へ。

「この現実は幻か?」という問いが、現代の自己認識を突く。

内省的ながらもグルーヴィーで、リスナーを踊らせる不思議な引力を持つ。

2. We Make Hits

自虐的なタイトルとは裏腹に、サウンドは重厚で野心的。

音楽産業そのものを風刺しつつ、「ヒット曲とは何か?」を問うメタ構造が秀逸。

軽妙なフックが耳に残る、アルバムの軸となる楽曲。

3. Down by the Stream

アコースティックな質感と、語りと歌の中間のようなボーカルが印象的。

ノスタルジックな風景描写の中に、不穏な社会の影が差す。

詩的で牧歌的なようでいて、実は非常に緊張感のある曲である。

4. The Undertow

ビートの効いたダンスロック調。

抑圧や虚無感を「引き波=Undertow」にたとえたメタファーが巧妙。

踊りながら沈んでいくような不安感が、心に刺さる。

5. Dream Job

アルバムの中核をなすテーマソング的存在。

“理想の職業”という社会的幻想と、その空虚さへの気づきを描く。

サビの「This is my dream job, and I hate it」は現代人の痛烈な共感を誘う。

6. Fizzy Fish

子供向け番組のような無邪気な音に乗せて、消費社会を鋭く揶揄。

サイケデリックで実験的なサウンドが癖になる。

どこかBeckやGorillaz的な、キャラクター性のある楽曲。

7. Petroleum

原油(Petroleum)を比喩に、人間の欲望と資源依存を描く。

ベースとドラムがうねるように進行し、ポストインダストリアルな質感もある。

「僕たちは自分で燃料を注いで、炎上する」——そんな文明批評が潜む。

8. When the Laughter Stops

静謐なイントロから始まり、徐々に感情が高まっていくドラマティックな展開。

「笑い」が終わったあとの沈黙に、真実があるというメッセージ。

アルバム中、最も感傷的で美しいトラックのひとつ。

9. Grifter’s Grief

詐欺師の嘆きという奇妙な視点から語られる皮肉な物語。

語りのテンポとリズムが完璧で、まるで短編小説を聴いているかのよう。

笑っていいのか泣いていいのかわからない、Yard Actらしさ全開の楽曲。

10. Blackpool Illuminations

イギリス北部の観光地・ブラックプールを舞台にしたノスタルジックな一篇。

きらびやかな“イルミネーション”の裏にある侘しさと郷愁。

語りではなく、メロディを中心にした構成も新鮮である。

11. A Vineyard for the North

ラストを飾る壮大なアンセム。

「北部に葡萄園を」というイメージが、希望と非現実の象徴として響く。

抑制された美しさと詩情が溢れ、アルバムの結末として完璧な余韻を残す。

⸻

総評

『Where’s My Utopia?』は、Yard Actが音楽的・表現的に大きく羽ばたいた、まさに「次のフェーズ」を象徴する作品である。

彼らの持ち味である語り口、鋭い風刺、英国的なユーモアはそのままに、今作ではより情緒的で詩的な楽曲が増え、音楽的レンジも一気に広がった。

ポストパンクという出自を超え、アートポップ、ダンスロック、ヒップホップ的な要素さえ取り込んでいる点は注目に値する。

テーマも、社会批判から“生きることそのもの”へと移行し、James Smithの歌詞は哲学的かつ個人的な領域に足を踏み入れている。

「理想はどこにあるのか?」という問いは、シニカルに見えて、実は極めて真剣だ。

サウンド面では、構築美と即興性が交錯し、まるで舞台劇のような高揚感を生み出している。

この作品でYard Actは、「話すバンド」という括りを抜け出し、“現代を語り・描く存在”としての成熟を遂げた。

“どこにもないユートピア”を探し続けるその旅の途中で、このアルバムはリスナーにそっと語りかける。

「少なくとも、いま君と僕は、同じ混乱の中にいる」と。

⸻

おすすめアルバム(5枚)

- Gorillaz『Plastic Beach』

ポップと風刺、ノスタルジーと未来感の融合という点で共通。 - Arctic Monkeys『The Car』

語りと詩的構造が融合したポップアート的アプローチ。 - Beck『The Information』

ジャンルの壁を壊しながら語り口と批評性をキープするスタイル。 - Black Country, New Road『Ants From Up There』

情緒性と物語性を重視した2020年代英国ロックの代表作。 - TV on the Radio『Dear Science』

ダンスビートと政治性、感情と理性が交錯する知的ポップロック。

⸻

10. ビジュアルとアートワーク

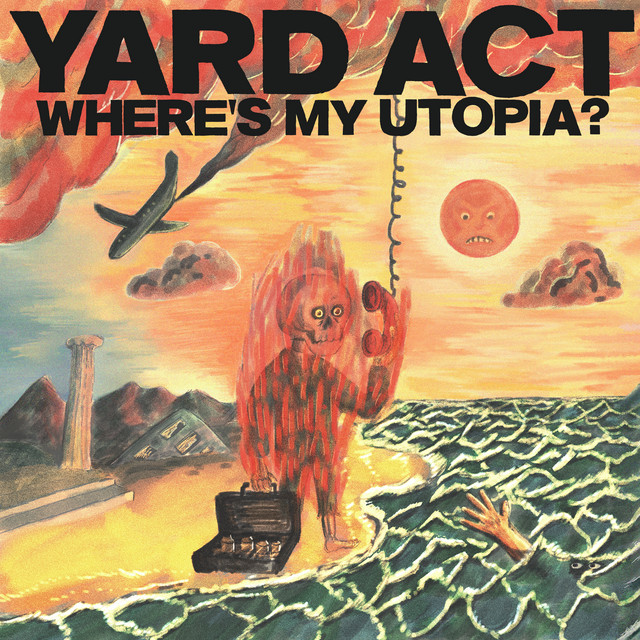

本作のアートワークは、まるでシュールレアリスムの絵画のようなビジュアルで、「現実に見えて現実でない世界」を描いている。

オレンジとブルーのコントラストが強烈に印象に残り、「ユートピア」の不在を視覚的にも表現している。

また、ミュージックビデオやプロモーション映像では、James Smithが街中を歩きながら“現代社会の亡霊”のように語りかける演出がなされており、音楽と言葉、そして映像が一体となったトータルアートとして機能している。

視覚表現においても、Yard Actは“語る”ことの可能性を更新し続けているのだ。

コメント