1. 歌詞の概要

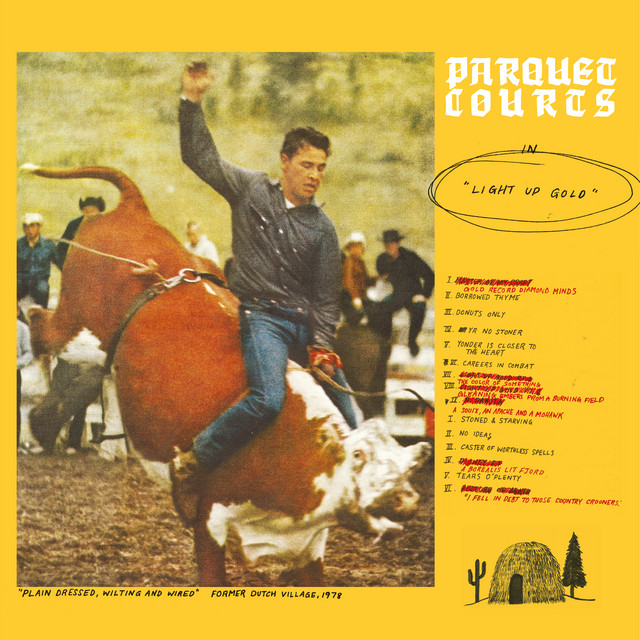

「Stoned and Starving」は、Parquet Courtsが2012年にリリースしたアルバム『Light Up Gold』に収録されている楽曲で、退屈、倦怠、そして都市生活における些細な迷いを皮肉とユーモアで描いた、バンドの代表曲のひとつです。

タイトルの「Stoned and Starving(酔っぱらって、腹ペコ)」が象徴するのは、若者特有の中途半端な状態。何かに酔いしれつつも、目的もなく街をさまよい、ただただ「何か」を探している。その「何か」が見つかりそうで見つからない、**不確かで不条理な現代の“実存感覚”**が、このシンプルな反復構造の中に見事に表現されています。

楽曲は、特定のストーリー展開を持たず、ほとんど日常の実況中継のように進んでいきます。「何を食べるか」「どの店に入るか」「チラシを見つけた」といったささいな出来事が、ミニマルでダウナーなギターリフに乗って淡々と語られていくのですが、その中にこそ、現代社会に漂う孤独と空虚さが浮かび上がってくるのです。

2. 歌詞のバックグラウンド

Parquet Courtsは、テキサス出身でブルックリンを拠点に活動する4人組ロックバンドで、90年代USインディーやポストパンク、NYパンクの美学を継承しつつ、文学的で風刺的なリリックを特徴としています。

この曲が書かれた当時、フロントマンのAndrew Savageはバンドメンバーとともにニューヨークに住みながら、若者としての生活の不確かさ、都市生活の孤立感、そして何よりも「退屈」にまみれた日常をテーマに曲を書いていました。「Stoned and Starving」は、実際に彼がクイーンズのRidgewood地区を歩き回っていたときの体験を元にしており、“散歩しながら感じたリアルな感覚”をそのまま曲に落とし込んだ作品です。

制作はあえてローファイで、ざらついたサウンドが特徴の本アルバムの中でも、この曲はそのムードを最も体現しており、「DIYパンクの新しいかたち」として多くの批評家からも称賛を集めました。

3. 歌詞の抜粋と和訳

引用元:Genius – Parquet Courts / Stoned and Starving

“I was walking through Ridgewood, Queens / I was flipping through magazines”

「クイーンズのリッジウッドを歩きながら/雑誌をパラパラめくってた」

“I was reading ingredients / Asking myself, ‘Should I eat this?’”

「原材料を読みながら/“これ食べていいのか?”って自問してた」

“Stoned and starving”

「酔っぱらって、腹ペコで」

“I was debating Swedish Fish / Roasted peanuts or licorice”

「スウェディッシュ・フィッシュにするか/ローストピーナッツかリコリスかで迷ってた」

“I was reading that flyer / It said ‘please vote for this man, he’s been my neighbor since ’93’”

「チラシを読んでた/“この男に投票してくれ、’93年から隣人なんだ”って書いてあった」

リリックの内容は極めて具体的で、抽象性を避けています。しかしその地に足のついた“些細なディテール”こそが、現代人の孤独や思考の停滞を象徴しており、この曲の魅力は、その“どうでもいいことを延々と考え続ける状態”の再現性にあります。

4. 歌詞の考察

「Stoned and Starving」は、ある種の“ノーイベント・ノーストーリー型”の叙情詩です。つまり、「何も起こらないことそのもの」をテーマに据え、退屈の中にある微細な精神の動きを浮き彫りにしています。

主人公はただ街をさまよい、ジャンクなお菓子を選び、投票のチラシを読み、でも結局何も決断せず、再び歩き続けます。この“決断のなさ”こそが、現代における「選択肢の多すぎる自由」の不自由さを象徴しているのです。

「酔っぱらって、腹ペコ」という状態は、笑えるようでいて実はかなり深い。「身体的に不安定で、精神的にも目的がない」――その曖昧な状態が反復されることで、現代都市に生きる若者たちの“生の質感”が浮かび上がります。

しかもこの曲は、“こうすべきだ”というメッセージを一切押し付けません。ただ事実を並べるだけ。でもその事実は、リスナーの中で勝手に共鳴し、“これは俺のことじゃないか”と思わせてしまう力を持っています。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Fell in Love with a Girl” by The White Stripes

短くシンプルなビートで日常を切り取るロックの美学。 - “Range Life” by Pavement

郊外生活と退屈の中に潜む感傷を描いた90年代ローファイ・クラシック。 - “Losing My Edge” by LCD Soundsystem

都会的倦怠感と自己意識をダンサブルに描いた語りの名曲。 -

“Map Ref. 41°N 93°W” by Wire

地理や現実を歌詞に取り込みながらポストパンク的クールさを貫く名曲。 -

“Borrowed Time” by Parquet Courts

『Light Up Gold』の中で同様のテーマを持つ、より疾走感のある曲。

6. “何もしない”ことの記録――退屈の芸術化

「Stoned and Starving」は、“ただ歩いて考えたこと”をそのまま楽曲化したかのような作品ですが、そこにはParquet Courts特有の鋭い観察眼と文学的センス、そして都市生活における人間の揺らぎへの共感が詰まっています。

決して大きなドラマがあるわけではない。けれど、誰にでも訪れる“目的なき時間”を、ここまでリアルかつ美しく捉えた曲はそう多くありません。

この曲が人々の心に残るのは、そのミニマルな語りの中に、最大級の共感が宿っているからでしょう。

「Stoned and Starving」は、退屈な日常の断片を通して、現代人の“選べなさ”と“決められなさ”を映し出す、都市生活のスケッチブック。Parquet Courtsは、何も起こらないことを最も誠実に歌い上げる、現代のストリート・ポエットである。

コメント