1. 歌詞の概要

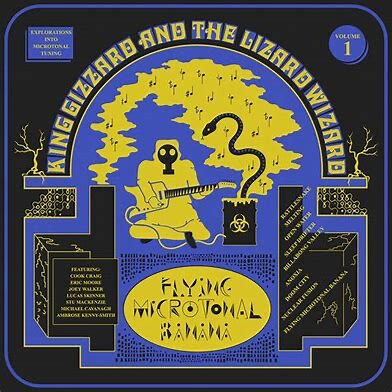

King Gizzard & the Lizard Wizardは、オーストラリアのメルボルン出身のサイケデリック・ロック/ガレージ・ロックを基調としたバンドで、2010年以降のオルタナティヴ・ロックシーンを語る上で外せない存在です。彼らの作品は実験的要素やコンセプト性が強いことで知られ、「Rattlesnake」は2017年にリリースされたアルバム『Flying Microtonal Banana』のオープニングを飾る楽曲として注目を浴びました。

“Rattlesnake”とはガラガラヘビを指し、この単語が曲中で幾度となく繰り返される点がまず耳に残ります。King Gizzard & the Lizard Wizardの楽曲の多くに共通する特徴として、一種のミニマリズムや反復性があり、そこに変拍子やマイクロトーナル(通常の12音階以外の微分音を積極的に使う)といった要素が組み合わさることで、不思議な没入感を生み出すのが大きな魅力です。「Rattlesnake」でも、ひたすら繰り返されるリフとフレーズによって、まるでトランス状態へ誘われるかのような感覚を味わうことができます。

歌詞の内容は表面的には「ガラガラヘビ」というキーワードを中心に展開されますが、その背景には“危険と興奮”や“自然の脅威への畏怖”などが暗喩的に盛り込まれていると言われます。King Gizzard & the Lizard Wizardは自然やエコロジー、宇宙観といったテーマをしばしば扱い、人間と自然の摩擦や調和を音として描く手法を得意としていますが、本曲もまた“毒のある生物との遭遇”というイメージを通じ、自然の持つ神秘と人間の脆さを浮き彫りにしていると解釈できるのです。

何よりも耳を引くのが曲全体を貫く“Rattlesnake”というフレーズの連呼と強烈なビート。まるで呪文のようにリスナーを巻き込み、サイケデリックな渦の中へと引きずり込んでいきます。そこにマイクロトーナルなギターの響きやシンセが重なり合い、独特のうねりを作り出すのです。この一種の“反復と執拗さ”こそがKing Gizzard & the Lizard Wizardの大きな武器であり、「Rattlesnake」はそのスタイルを強烈に印象づける好例と言えるでしょう。

2. 歌詞のバックグラウンド

King Gizzard & the Lizard Wizardは、Stu Mackenzieを中心とした7人編成(時期によって多少の変動はある)のバンドで、2012年以降、驚異的なペースでアルバムを発表してきました。特に2017年には5枚のアルバムをリリースすると宣言し、それを本当にやってのけたという、現代のロックシーンでは稀有なほどの創作意欲と実行力を誇っています。その1枚目として2017年2月に世に出たのが『Flying Microtonal Banana』で、「Rattlesnake」はそのリードトラックとしてPVも制作され、ファンやメディアの間で大きな話題を呼びました。

アルバムタイトルが示すように、本作の大きなコンセプトは“マイクロトーナル(微分音階)”の導入でした。通常の西洋音楽は12音階が基本となりますが、King Gizzard & the Lizard Wizardはこのアルバム全体で24分割された音階、つまり通常より細かい音程差を駆使して独自のサウンドを作り上げたのです。その結果、どこかアジアや中東を思わせるような“うねり”や“エキゾチックな響き”が生まれ、ポリリズムや変拍子、リフの反復と結びつくことで、非常にトリップ感のあるサイケデリック・ロックが完成しました。

「Rattlesnake」は、このマイクロトーナルなアプローチをアルバムの冒頭から全面に押し出した曲として、バンドの新境地を明確に提示しています。リフと歌詞の繰り返しによるミニマルな構成は、クラウトロックやサイケデリック・ロックの伝統を踏まえつつ、King Gizzardらしい“突き抜けた遊び心”が加わっており、ロックにおける“執拗な反復”の快楽を存分に追求したサウンドと言えるでしょう。

歌詞自体は“Rattlesnake”というフレーズが大量に登場するシンプルな構造ですが、それは逆に、曲全体が“ガラガラヘビ”というシンボルを巡る儀式的なパフォーマンスになっていることを示唆します。彼らがしばしばライブで見せる“フロントマン同士で絡み合うような演奏”や“観客を巻き込むパフォーマンス”とも相まって、この曲は聴くだけでなく視覚的にも“中毒性”を感じさせる作品として評価されているのです。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に「Rattlesnake」の歌詞の一部を抜粋し、日本語訳を掲載します。なお、著作権保護の観点から、一部のみの引用とし、原文の全体はリンク先をご参照ください。

King Gizzard & the Lizard Wizard – Rattlesnake Lyrics

Rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake

ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ

Rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake

ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ

Rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake

ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ

Rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake

ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ、ガラガラヘビ

(中略)

Born in the desert, the heat was my mother

砂漠で生まれ、灼熱が母親のような存在だった

The sun is my father, the desert my brother

太陽が父で、砂漠は兄弟のようなもの

Danger around me, but can’t you see?

危険はあちこちに潜んでいる、でも見えないのか?

Rattlesnake, rattlesnake

ガラガラヘビ、ガラガラヘビ

この部分からも、繰り返し登場する「Rattlesnake」という言葉がいかに呪文的であるかを感じ取れます。砂漠で生まれ、太陽や熱を“家族”のようにたとえる表現は、自然と一体化した存在を示唆し、それがガラガラヘビという危険な生物の生態とオーバーラップすることで、“人間と自然の境界”を曖昧にするようなイメージを生んでいます。King Gizzard特有のサイケデリックかつ神秘的な世界観を端的に表すフレーズと言えるでしょう。

4. 歌詞の考察

「Rattlesnake」は、そのほとんどがタイトルを連呼するような歌詞構成ですが、これによって“意味性”よりも“サウンド”や“呪術的な効果”が優先されている点に注目する必要があります。ロックの文脈でありながら、どこかトランスや電子音楽に通じる反復性の快楽を追求しており、その繰り返しによってこそ生まれる“高揚感”や“カタルシス”が、ライブでの大盛り上がりにつながるのです。

一方で、ガラガラヘビは“危険”や“毒”を象徴する動物であり、曲中でも自然や砂漠といった要素と結びついて歌われています。King Gizzard & the Lizard Wizardは環境問題や生物多様性、人間が自然に及ぼす影響などをテーマに取り上げることがしばしばあるため、この曲もまた、“自然の脅威への畏敬”と“自らが持つ危険性への陶酔”とを同時に歌い上げているとも解釈できます。まさに“毒のある美しさ”に取り憑かれたかのような、恍惚としたトーンが「Rattlesnake」の大きな特徴と言えるでしょう。

また、マイクロトーナル音階の使用によるメロディの違和感は、“いつものロックとはどこか違う”印象をリスナーに与え、スリリングな体験をもたらします。アジアや中東の音楽に通じるような音程感は、聴く者を異国の地や秘境へワープさせるかのような効果を持ち、特にライブではこの要素がさらに際立ちます。バンドメンバー同士の息の合った演奏によって、段階的に盛り上がりを増す構成は、まさに“反復に陶酔する”というサイケデリック・ロックの醍醐味を現代のロックにアップデートしているのです。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Gamma Knife” by King Gizzard & the Lizard Wizard

こちらはアルバム『Nonagon Infinity』(2016年)収録の一曲。エンドレスに繋がる構成を持つコンセプトアルバムで、同じく攻撃的かつサイケデリックなサウンドが特徴。曲と曲の境目がない連続再生が体験できるのが魅力。 - “Crumbling Castle” by King Gizzard & the Lizard Wizard

アルバム『Polygondwanaland』(2017年)のオープニングを飾る大作。10分を超える尺の中でプログレッシブな展開を見せ、ミニマルな反復から一気にドラマチックな構成へ移り変わる。 - “People-Vultures” by King Gizzard & the Lizard Wizard

アルバム『Nonagon Infinity』からの一曲で、ヘヴィなリフと変則的なリズム、そして中毒性のあるメロディが持ち味。“Rattlesnake”と同様、ライブで大きな盛り上がりを見せるナンバーとして定評がある。 - “Robot Stop” by King Gizzard & the Lizard Wizard

同じく『Nonagon Infinity』収録でアルバムの冒頭を飾る。サイケ+ガレージ+プログレが融合したようなカオスな世界観で、“終わらない反復”が炸裂する一曲。 - “Magma” by Moon Duo

別バンドではあるが、サイケデリック・ロックやクラウトロック的反復を好む人にはMoon Duoもおすすめ。こちらも反復リフとトランシーなムードで独自のサイケデリアを探求している。

6. 特筆すべき事項:サイケデリック×マイクロトーナル×ロックの融合

「Rattlesnake」はKing Gizzard & the Lizard Wizardが2017年に見せた“5枚アルバム連続リリース”という型破りな挑戦の幕開けを飾る曲であり、同時に彼らが新たに導入したマイクロトーナルな手法をストレートに体感させてくれる楽曲でもあります。それまでの作品でもガレージロックやサイケデリック・ロック、クラウトロック、フォーク/ブルース、さらにはヘヴィメタルに至るまで多彩なジャンルを行き来してきた彼らでしたが、「Rattlesnake」ではその探求心をさらに一歩先へ進め、ロックという枠組みの中で新しい音階とリフの反復を根幹に据えました。

実際、この曲がアルバムの冒頭に置かれたことで、多くのリスナーは“いきなりマイクロトーナルな世界”へ引きずり込まれるわけですが、それが嫌味に感じられないのは、King Gizzard特有の“楽しんでやっている”雰囲気が音から溢れているからでしょう。実験的でありながらも、彼らの演奏は常にライブ的な高揚感とシンプルなノリを重視しており、聴き手に負担をかける“難解さ”ではなく“身体で受け止められる面白さ”へ誘導してくれます。

そして“Rattlesnake”という強烈なフレーズが何度も繰り返されることで、まるで呪術的な儀式に参加させられているかのような没入感が生まれる点は、King Gizzard & the Lizard Wizardのライブパフォーマンスとも密接に結びついています。大量のスモークや照明を駆使した演出の中、メンバーが繰り出す波状攻撃のようなリフとドラムが会場を埋め尽くし、観客は“Rattlesnake”の連呼に合わせて身体を揺らす――この一体感こそ、バンドが現代ロックシーンで熱狂的な支持を獲得している理由のひとつです。

また、曲全体を通じてガラガラヘビという危険な存在が象徴するのは、“人間が本能的に感じる恐怖や畏れ”であり、同時に“毒を孕んだ美しさへの魅了”でもあります。King Gizzard & the Lizard Wizardはしばしば“自然や動物”をモチーフに、ある種の神秘主義的・宇宙的観点から世界を捉えようとしており、「Rattlesnake」はその姿勢を分かりやすく表現した楽曲とも言えます。ガラガラヘビの毒や危険性が、実はリスナーにとっての快楽や魅惑と表裏一体である――そんな逆説的なテーマがサウンドを通じて具体化されるのです。

さらに、この曲のファンの間では、メタリカが2010年代以降に行ったライブで「Rattlesnake」とは関係ありませんが“Killing Jokeの『The Wait』をカバーした”ように、ほかの有名アーティストにも影響を与えるKing Gizzardの実験姿勢が語られることがあります。もちろん直接的な繋がりはないのですが、“ロックの常識を破壊して新たな可能性を切り開く”という点で、King Gizzardは過去の伝説的バンドとも共通する革新性を持っていると言えるでしょう。その結果、ジャンルや世代を超えて支持を集めていることが、「Rattlesnake」のインパクトの大きさを裏付けています。

結局のところ、「Rattlesnake」はKing Gizzard & the Lizard Wizardが持つ魅力――すなわち“反復と変拍子によるトランス感”“マイクロトーナルな挑戦”“呪術的かつサイケデリックな世界観”――を一気に提示した楽曲であり、バンドの多作かつ多彩なディスコグラフィの中でも特に入り口として適切なナンバーです。その反復的構造や連呼されるフレーズからは、“単純になりすぎる”という批判も時に浴びるかもしれませんが、それを遥かに上回る“高揚感”や“ライブでのカタルシス”が多くのファンを惹きつけて止まない理由でもあります。

もしあなたがKing Gizzard & the Lizard Wizardの楽曲に初めて触れるなら、この「Rattlesnake」から入ってみるのがおすすめです。ミニマルなリフの快感、エキゾチックな音階、ひたすら繰り返されるキーワードが生むトランス状態――そこにはロックの持つプログレッシブな側面と、クラブ音楽的な反復の快楽、そしてバンド独自の環境・自然観や神秘主義的視点が不気味なほど美しく溶け合っています。彼らの他の作品に触れてみたくなること間違いなしの一曲として、ぜひ大音量で体感してみてください。まるで砂漠の真ん中でガラガラヘビに出会ったかのような、ゾクッとする魅力を感じ取れるはずです。

コメント