1. 歌詞の概要

「Waking Up」は、Elasticaが1995年にリリースしたシングルで、彼らのデビュー・アルバム『Elastica』に収録されている。全英チャート13位を記録したこの曲は、当時ブリットポップ・ムーブメントの最前線にいたElasticaが放った、最もキャッチーでありながら、最も皮肉に満ちたポップソングのひとつである。

タイトルの「Waking Up(目覚め)」という言葉が象徴するのは、単なる眠りからの覚醒ではなく、「倦怠からの脱却」や「感情の復活」、あるいは「関係性の終焉」といったより深い意味を孕んでいる。歌詞はシンプルでありながら、都会的な退屈と感情の摩耗、そしてそれに対するささやかなレジスタンスが込められている。

また、日常に疲弊しながらも何とか“目覚めようとする”その姿勢は、90年代の若者たちが抱いていたモラトリアムな心象風景と重なる部分も多く、単なる恋愛ソングでは終わらない奥行きを持っている。

2. 歌詞のバックグラウンド

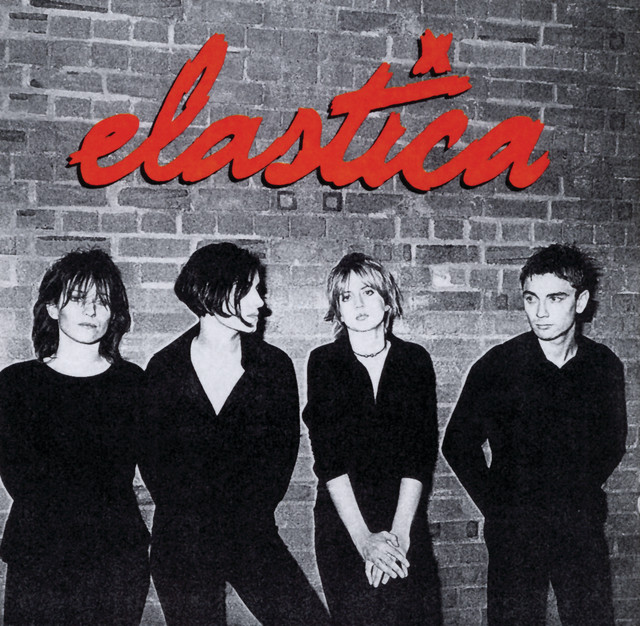

Elasticaは1990年代初頭のロンドンにおいて、ポストパンクやニューウェーブからの影響を色濃く受けながらも、シンプルかつ攻撃的なサウンドでブリットポップの一角を担ったバンドである。

特にフロントウーマンである**Justine Frischmann(ジャスティーン・フリッシュマン)**の存在感は絶大で、クールな外見と冷静な知性、そして鋭い観察眼を持つ彼女のリリックは、都市の孤独や退屈、表層的な関係性に対する批評としても機能していた。

「Waking Up」もまた、その延長線上にある楽曲だが、少し異なるのは、そのメロディラインとコード進行が極めてポップで親しみやすく、ある意味では**“Elastica版のラブソング”**と呼べるような感触を持っている点である。

なお、この曲はThe Stranglersの「No More Heroes」やWireの楽曲との類似性が指摘され、一部では訴訟沙汰にも発展したが、最終的には和解が成立している。そうした影響も含めて、Elasticaの楽曲は常に“引用と再構成”の美学に貫かれており、それが90年代ロックのリアリズムとも接続していた。

3. 歌詞の抜粋と和訳

I work very hard, but I’m lazy

一生懸命働いてる、でも怠け者なんだ

この一文は、「都市生活の矛盾」を象徴している。働きすぎて疲弊しているのに、どこか“自分らしさ”を感じられず、だからこそ“怠け者”のような気分にもなる――そんな二重の状態を端的に表現している。

I can’t take the pressure and it’s starting to show

プレッシャーには耐えられない、それがそろそろ顔に出てきた

感情を抑えながら日々を過ごすことの限界。自分でも気づかぬうちに、それが表情や態度に現れてしまう。都会で生きる者なら誰しもが経験する“感情のひび割れ”が、この一節に凝縮されている。

You should count your blessings if you have to go

もし行くなら、感謝して出ていけばいい

このラストのフレーズは、関係の終焉を淡々と告げているようにも感じられる。別れの際に涙や怒りではなく、「感謝」を選ぶ姿勢に、Elasticaらしいクールな強さがにじんでいる。

※歌詞引用元:Genius – Waking Up Lyrics

4. 歌詞の考察

「Waking Up」は、ブリットポップが掲げていた“カラフルで前向きな若者文化”とは少し異なる場所から生まれた曲である。そこには熱狂や理想ではなく、**“倦怠”と“自嘲”**がある。

だけど、その中にこそリアルがあるのだ。

ジャスティーン・フリッシュマンは、歌詞の中で自分自身の矛盾を曝け出している。働くことと怠けること、愛することと距離を取ること、眠ることと目覚めること。すべてが相反しながらも、どこか共存している。

この曲の“目覚め”は、決して希望に満ちたものではない。それは、疲れ切った日常の中でかすかに生まれる「何かが変わるかもしれない」という予感、あるいは「もうこれ以上はごまかせない」という内的な声である。

つまり、「Waking Up」とは、都市生活者が抱える感情の鈍さにうっすらと火が灯る瞬間の記録なのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Being Boring by Pet Shop Boys

都会の退屈と記憶を静かに反芻する、大人のためのエレクトロ・ポップ。 - Common People by Pulp

階級差と空虚な欲望に対する鋭い皮肉と、圧倒的な共感性を持つブリットポップの代表作。 - Hounds of Love by Kate Bush

恐れと情熱の間で揺れる感情を、独自の詩性で描いた名曲。 - Lust for Life by Iggy Pop

生きることの衝動と疲労感がないまぜになったロックンロールの祝祭。 -

Charmless Man by Blur

表面的な魅力とその背後にある空虚を風刺した、ブリットポップ時代の群像劇。

6. “目覚め”とは、眠りの終わりではない

「Waking Up」は、目を覚ます瞬間の躍動を描いた曲ではない。それはむしろ、“ずっと寝たふりをしてきた自分”に対して、「もうそろそろ、本当のことを見ようか」と語りかけるような楽曲である。

その口調は決して熱くもないし、励ましでもない。ただ、ある朝ふと気づく。「これは私の感情かもしれない」と。

Elasticaの音楽には、決して過剰なドラマはない。だからこそ、「Waking Up」のような曲が心に刺さる。そこには、誰にでも訪れる“退屈な奇跡”が、さりげなく、でも確かに刻まれているのだ。

そう、目覚めとは何かを始めることではない。まだ生きている、と知ること――それが「Waking Up」の真意なのだ。

コメント