発売日: 1994年3月28日

ジャンル: プログレッシブ・ロック、アート・ロック、アンビエント・ロック

概要

『The Division Bell』は、ピンク・フロイドが1994年に発表した通算14作目のスタジオ・アルバムであり、

デヴィッド・ギルモアを中心とする“第二期ピンク・フロイド”の集大成ともいえる作品である。

タイトルの「ディヴィジョン・ベル(分断の鐘)」は、

人と人との“断絶”と“対話の欠如”を象徴しており、

冷戦終結後の世界、そしてバンド内部の関係性に通底するテーマを持つ。

ウォーターズ不在となって2作目。

本作ではギルモア、ニック・メイスン、そして正式復帰したリック・ライトが、

再び“三位一体”として音楽的調和を取り戻している。

その音は静謐で温かく、怒りや皮肉よりも和解と内省が前面に出ている。

また、ギルモアの妻で作詞家のポリー・サムソンが多くの歌詞を手がけ、

人間的で感情豊かな言葉がアルバム全体に新しい呼吸を与えた。

それまでのフロイド作品が“世界を批評する”ものであったとすれば、

『The Division Bell』は“心と心をつなごうとする”作品である。

全曲レビュー

1曲目:Cluster One

静かなピアノと環境音が交錯するインストゥルメンタル。

まるで宇宙の静寂を覗き込むような導入で、

“言葉の前に音がある”という本作の哲学を象徴している。

ノイズのような電子音は、地球と宇宙の通信を暗示し、

アルバム全体の“対話”というテーマを予感させる。

2曲目:What Do You Want from Me

ブルース・ロック的なギターリフと、ギルモアの鋭いヴォーカルが印象的。

“君は僕に何を求めている?”という問いは、

バンド内部や人間関係の断絶を反映している。

サウンドは重厚で、ギルモアのギターが感情の矛先そのもののように響く。

3曲目:Poles Apart

ノスタルジックで美しい楽曲。

歌詞にはシド・バレットやロジャー・ウォーターズへの暗喩が散りばめられている。

“遠く離れてしまった二つの極”というタイトル通り、

かつての仲間との距離、そして過去と現在の隔たりを描く。

アコースティック・ギターの温もりとメロトロン風シンセが幻想的に溶け合う。

4曲目:Marooned

全編インストゥルメンタルの名曲。

ギルモアのギターがまるで声のように語り、

孤独な宇宙を漂うような美しさを湛えている。

後年、グラミー賞「最優秀ロック・インストゥルメンタル演奏賞」を受賞。

海の彼方に沈む夕陽のような旋律は、言葉を超えた叙情を放つ。

5曲目:A Great Day for Freedom

東西冷戦の終焉を題材にした曲。

ベルリンの壁崩壊を祝福しながらも、

その“自由”が新たな孤立を生んでしまう矛盾を描いている。

自由と孤独――その両義性が、ギルモアの切ないヴォーカルに滲む。

6曲目:Wearing the Inside Out

リック・ライトが久々にリード・ヴォーカルを取る曲。

内省的なメロディとサックスの旋律が心に染みる。

歌詞は“自らを外に開くことの難しさ”をテーマにしており、

精神的な回復のプロセスが静かに描かれる。

ライトらしい温かみと叙情がアルバムに深みを与えている。

7曲目:Take It Back

80年代後半のギルモアのギターサウンドを継承しつつ、

自然との調和をテーマにした壮大なナンバー。

“君の言葉は大地を揺らす”という詩的比喩が美しく、

環境と人間の関係を寓話的に表現している。

サウンドはモダンだが、メロディの骨格はクラシカルである。

8曲目:Coming Back to Life

ギルモアの最もパーソナルな楽曲のひとつ。

“再び生き始める”というタイトルが示すように、

過去の傷を乗り越え、希望へと歩み出す姿を描く。

ギター・ソロは叙情の極致であり、まるで“赦しの光”のように降り注ぐ。

9曲目:Keep Talking

スティーヴン・ホーキング博士の音声サンプルを使用した未来的楽曲。

“話し続けよう”というメッセージは、人類の進歩と人間同士の理解を重ね合わせる。

人間とテクノロジーの融合を象徴する一曲であり、

機械の声が“人間らしさ”を呼び戻すという逆説的構造が秀逸。

10曲目:Lost for Words

穏やかでフォーク調のナンバー。

人間関係における赦しと和解をテーマにしており、

ウォーターズとの長年の確執を思わせる内容でもある。

“怒りを手放し、言葉を見つけること”の難しさと美しさを歌い上げる。

11曲目:High Hopes

アルバムの掉尾を飾る名曲。

子供時代への回想、時間の経過、失われた理想――

それらを壮大なメロディとスティール・ギターで描き出す。

“永遠に響く鐘の音”が過去と現在をつなぎ、

ピンク・フロイドの物語を静かに閉じる。

ギルモアのギター・ソロは、まるで人生そのものを語るような深みを持つ。

ラストの教会の鐘の音が遠くに消える瞬間、

聴き手は“終わりと始まりの同時性”を感じるだろう。

総評

『The Division Bell』は、ピンク・フロイドが沈黙の後にたどり着いた“対話と癒し”のアルバムである。

『The Final Cut』の怒りと絶望から十年、

ここでは痛みを越えた“穏やかな受容”が描かれている。

音楽的には、ギルモアのギターがより有機的に、

ライトのキーボードが柔らかく空間を包み、

メイスンのドラムが呼吸するようにリズムを刻む。

三人のバランスが、70年代フロイドの精神を静かに蘇らせている。

構成も緻密で、“対話”というテーマが全曲を通して多層的に展開される。

“Keep Talking”“Lost for Words”“Poles Apart”といった曲が示すように、

本作は言葉を失った時代に、もう一度言葉を見つける物語なのだ。

また、プロダクションの質も極めて高く、

ギルモアとボブ・エズリンの共同プロデュースによる音響設計は、

アナログの温かみとデジタルの透明感を絶妙に融合している。

聴くたびに新しい響きが見つかる“音の建築”といえる。

『The Division Bell』は、

ピンク・フロイドという“巨大な対話の旅”の最終章であり、

同時に人間としての成熟と赦しを描いた哲学的作品である。

おすすめアルバム(5枚)

- A Momentary Lapse of Reason / Pink Floyd

ギルモア主導による再出発作。本作の前章にあたる。 - Wish You Were Here / Pink Floyd

不在と共感を描いた中期の金字塔。『High Hopes』の原点。 - The Endless River / Pink Floyd

本作の未使用セッションを基にした2014年の最終アルバム。 - On an Island / David Gilmour

『The Division Bell』の延長線上にあるギルモアの叙情的ソロ作。 - Talk / Yes

同時期にリリースされたプログレの“デジタルと人間性の融合”作。

制作の裏側

録音はアストン・クルント・ハウス号(ギルモア所有の船上スタジオ)およびアビイ・ロード・スタジオで行われた。

プロデュースはギルモアとボブ・エズリン。

リック・ライトが正式復帰し、バンドの化学反応が蘇った。

セッションでは、メンバー全員がアイデアを持ち寄り、

自由な即興から楽曲が生まれていったという。

ウォーターズ不在時代における“バンドとしての再構築”がここで完結した形だ。

歌詞の深読みと文化的背景

1990年代初頭のヨーロッパは、冷戦の終結とともに“新しい秩序”の模索期にあった。

東西対立の壁が崩れ、人々は再び“対話”という課題に直面していた。

この社会的状況が『The Division Bell』のテーマと共鳴している。

歌詞の中で繰り返されるのは、“理解し合う努力”“赦すことの難しさ”“言葉の限界”。

“Keep Talking”は科学と人間の関係を、

“High Hopes”は時間と記憶の和解を描いている。

それらはすべて、“人間は再びつながることができるのか”という問いに集約される。

ギルモアとウォーターズ、バンドと世界――

その分断を乗り越えるための鐘の音(Division Bell)が鳴り響く。

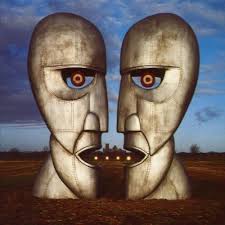

ビジュアルとアートワーク

ストーム・ソーガソンによるジャケットには、

対峙する二つの金属の顔が描かれており、

その間に立つのは“言葉の届かぬ空間”=沈黙である。

だが、二つの顔が見つめ合うことで中央に“第三の顔”が浮かび上がる。

これはまさに、対話の中から新しい理解が生まれるという本作のメッセージを視覚化したものである。

空の青と大地の茶が溶け合うその色調は、

“和解”と“永遠”の象徴としてアルバムを締めくくるにふさわしい。

『The Division Bell』は、ピンク・フロイドが

怒りや孤立を越えて、言葉と音で世界と再びつながるための最終章である。

その鐘の音は、今もなお、静かに人々の心に鳴り響き続けている。

コメント