発売日: 1969年11月

ジャンル: サイケデリック・ロック、ブルース・ロック、ハード・ロック

2. 概要

『Monster』は、カナダ系アメリカン・ロック・バンド Steppenwolf が1969年に発表した4作目のスタジオ・アルバムである。

前作『At Your Birthday Party』に続き、わずか1年足らずでリリースされた本作は、バンドが“ハード・ロック・バンド”としてだけでなく、“政治的プロテスト・ロック・バンド”として自らを位置づけようとした、最も社会性の強い作品なのだ。

本作からリード・ギタリストが Michael Monarch から Larry Byrom に交代する。

初期代表曲「Born to Be Wild」「Magic Carpet Ride」の、ラフでサイケデリックな質感に比べると、ギターはよりソリッドでタイトになり、リズム隊との一体感も増している。

その上に、John Kay のしゃがれた声が、アメリカという国家の歴史と現在を告発するような言葉を乗せていく。

タイトル曲「Monster / Suicide / America」は9分を超える組曲であり、アメリカ建国から現代に至るまでの暴力と矛盾を、ほぼ“歴史講義”のような形でなぞっていく。

先住民の虐殺、奴隷制度、市民権運動、ベトナム戦争、警察による暴力、腐敗した政治。

Steppenwolf は、“自由の国”の裏側に潜む“モンスター”的側面を、逃げずに言葉にしていく。

同時に、「Draft Resister」では徴兵拒否者の尊厳を擁護し、「Power Play」では権力と市民の対立構造を描く。

さらに「Move Over」では、時代遅れの権力者に対して「さっさと道を空けろ」と要求し、ラストの「From Here to There Eventually」では、破綻したアメリカがそれでも理想へと近づこうとする、その矛盾だらけの歩みが歌われる。

ここには、単なる怒りだけでなく、「この国にはまだ変わる余地があるはずだ」という、かすかな希望も読み取れる。

録音は前作と同じくカリフォルニアの American Recording Studio。

プロデュースは Gabriel Mekler が続投し、オルガンの重いうねりとギターの歪みを前に出したミックスによって、メッセージ性の強い歌詞がさらに迫力を増している。

全米チャートでは最高17位。シングル「Move Over」と「Monster」は全米トップ40入りを果たすものの、トップ10ヒットは生まれず、商業的にはピーク期の終わりを告げる作品ともなった。

ただし、長期的な視点に立てば、『Monster』は“Born to Be Wild のバンド”というイメージを越え、Steppenwolf を“ベトナム戦争期アメリカの矛盾を告発したロック・バンド”として記憶させる役割を担っている。

アメリカ社会の病理を、教条的なフォークではなく、爆音のハード・ロックとサイケデリックなジャムで描いたという点で、本作は1969年という激動の年を刻んだ重要なドキュメントでもあるのだ。

3. 全曲レビュー

1曲目:Monster / Suicide / America

アルバムの冒頭を飾る9分超の組曲「Monster / Suicide / America」は、本作の核であり、Steppenwolf というバンド全体を象徴する問題作でもある。

3つのセクションがシームレスにつながり、歴史叙述から現代告発へと流れ込む構成は、ほとんどミニ・ロック・オペラのようなのだ。

「Monster」パートでは、アメリカ建国の神話的イメージが描かれながら、その裏で行われた先住民の追放や奴隷制度が暗に批判される。

ギターとオルガンは、壮大さと不穏さのあいだを揺れ動き、Kay のボーカルは語りとシャウトを行き来しながら、“モンスターとしての国家”の姿を描き出す。

続く「Suicide」パートでは、アメリカが自らの矛盾に押しつぶされ、自己破壊へと向かっていくようなイメージが提示される。

テンポは少し落ち、コードはマイナーに沈み、リズムには重たい倦怠感が漂う。

警察による暴力、貧困の固定化、若者世代の絶望。

ここで歌われるのは、戦場だけでなく、国内の都市に広がる“見えない自殺”のような状態である。

最後の「America」パートでは、バンドは再びテンポを上げ、コーラスを伴う力強いロック・セクションへ突入する。

「America, where are you now? / Don’t you care about your sons and daughters?」というフレーズは、抗議の叫びであると同時に、まだどこかに希望を託そうとする問いかけでもある。

ここにあるのは、国家を見限るのではなく、“変わってほしいからこそ怒る”という、複雑な感情なのだ。

サウンド面では、Goldy McJohn のオルガンと Byrom のギターが絶妙に絡み合い、ジャムに近い自由度を保ちながら、要所でフックのあるリフを決めてくる。

Steppenwolf のディスコグラフィの中でも、最も野心的で、最も議論を呼ぶ一曲だと言えるだろう。

2曲目:Draft Resister

「Draft Resister」は、徴兵拒否者(ドラフト・レジスター)をテーマにした、ファスト・テンポのロック・ナンバーである。

ドラムとパーカッションがせわしなく走り、ギターの刻みもタイトで、焦燥感のあるグルーヴが最後まで続く。

歌詞では、戦場に行くことを拒否した若者が、“臆病者”“裏切り者”として非難される一方で、彼自身は「自分が信じない戦争に命を捧げることこそ裏切りではないか」と問い直す。

Steppenwolf は、彼をヒーローとして過度に讃えるのではなく、理想と現実の板挟みの中で苦しむ等身大の人物として描く。

コーラスの「Draft resister, we’re gonna need you again」というニュアンスは、“反戦”そのものを賛美するというより、“声をあげる人間を必要としている社会”を暗示しているようにも思える。

短い曲ながら、本作の政治性を端的に示す一曲だ。

3曲目:Power Play

「Power Play」は、ミディアム〜スローのヘヴィなブルース・ロックで、タイトル通り“権力ゲーム”をテーマにした曲である。

イントロのギターとオルガンの絡みは重く、ドラムも手数より重量感を優先した叩き方で、全体に圧迫感のあるサウンドが続く。

歌詞の中心にあるのは、権力者と市民の関係だ。

表向きは“自由の国”を標榜しながら、実際には暴力的な警察力や官僚機構によって、弱者が抑え込まれている現実。

その構図を、Kay はシニカルな視線でつぶさに描いていく。

サビでは、反復されるフレーズとコーラスが、ほとんど呪文のように響く。

この“反復の重さ”が、テーマの持つ息苦しさとリンクし、聴き手にも“出口の見えない閉塞”を疑似体験させるような構造になっているのが興味深い。

4曲目:Move Over

「Move Over」は、本作からのシングルとしてチャート・インした曲で、Steppenwolf らしいストレートなハード・ロックに、プロテスト要素が練り込まれたナンバーである。

テンポは小気味よく、ギター・リフとオルガンがリードし、Kay のボーカルはシャウト気味に前へ出る。

歌詞の主人公は、変化を拒む世代や権力者に対して「どいてくれ」「前に進ませろ」と要求する。

ここでの“Move over”は、単に個人的な恋愛や喧嘩の話ではなく、世代交代や社会のアップデートを求めるスローガンとして響く。

しかし Steppenwolf らしいのは、それを単純な若者礼賛の歌にせず、自分たちもまた完全に正しいわけではない、というニュアンスをどこかに残している点だ。

“叫び”と“自嘲”のバランスが、このバンドの政治的ソングライティングの特徴なのだと改めて感じさせる。

5曲目:Fag

アルバム5曲目のタイトルは、現代では強い差別的意味合いを持つ英語スラングであり、そのまま日本語訳することは避けたい語である。

ここでは“曲名として”扱いつつ、その背景に注意を払う必要があるだろう。

音楽的には、キャバレー風のピアノとブルース寄りの進行が特徴的な、シアトリカルな小品である。

テンポはミディアムで、オルガンとピアノが揺らぎのあるコードを重ね、ギターは控えめに装飾する。

歌詞は、社会の中で“異端”とされる存在を指す言葉をあえてタイトルに掲げることで、周囲の偏見や視線そのものを炙り出すような構造になっている。

Steppenwolf がここで何を批判し、どこまで自覚的であったのかについては、今日の視点から議論の余地がある。

少なくとも、この曲は“1969年のロック・バンドが持っていた規範と無自覚さ”をそのまま封じ込めており、現在聴くときには、その歴史的距離感を意識して向き合う必要があると感じさせる。

6曲目:What Would You Do (If I Did That to You)

「What Would You Do (If I Did That to You)」は、Jerry Edmonton がリード・ボーカルを務めるソウル風味のロック・ナンバーである。

グルーヴはややR&B寄りで、ホーン風のオルガン・フレーズやリズムの跳ね方に、黒人音楽からの影響が濃く表れている。

タイトルが示す通り、「もし自分が君に同じことをしたらどう思う?」という問いかけが曲全体を貫く。

恋愛関係にも読めるが、裏側には“権力構造の反転”というテーマも潜んでいるようだ。

強者が弱者を搾取する構図をひっくり返してみたら、あなたはそれでも正しいと言えるのか――。

そうした倫理的な問いが、個人的な感情のやりとりとしてポップに変換されているのが Steppenwolf らしい。

Edmonton のボーカルは、Kay よりもやや柔らかいトーンで、曲全体に少し人懐っこいニュアンスを加えている。

重いテーマが続くアルバムの中で、音楽的にほっと息がつける一曲でもある。

7曲目:From Here to There Eventually

ラストを飾る「From Here to There Eventually」は、ミディアム・テンポのブルース・ロックを土台に、ゴスペル的なコーラスが積み重なっていくナンバーである。

イントロは比較的シンプルだが、曲が進むにつれてコーラスやオルガンが厚みを増し、終盤にはほとんど“黒人教会の賛美歌”のような高揚感に達する。

歌詞では、“ここ(現状)”と“そこ(理想)”の距離が語られる。

アメリカという国が抱える矛盾を直視しながら、それでも“いつかはそこに辿り着けるかもしれない”という希望を捨てきれない。

「Monster / Suicide / America」で突きつけた厳しい現実を、そのまま放り出すのではなく、どこかで回収しようとするような、苦い楽観主義が響いている。

アルバム全体が怒りと失望に彩られているからこそ、この曲のラストで提示される、かすかな光のようなものが印象に残る。

それは“ハッピーエンド”では決してないが、“諦めきれない人間たち”の姿を静かに描いた、Steppenwolf なりのエンディングなのだろう。

4. 総評

『Monster』は、Steppenwolf のキャリアの中で最も“政治的”なアルバムであり、同時に最も評価が分かれる作品でもある。

ハード・ロックの文脈だけを期待して聴くと、長大な組曲や説教臭いリリックに戸惑うかもしれない。

しかし、1969年という歴史的なタイミングを考えるとき、このアルバムが提示したものの重さは、やはり無視しがたいものがある。

サウンド面で見ると、本作は前作『At Your Birthday Party』の粗さをやや整えつつも、あえて“研ぎ澄ましすぎない”バンド感を残している。

オルガンとギターが厚く歪み、リズム隊はタイトだが、すべてがピタリと揃いすぎず、どこかラフな揺れが残る。

これは、スタジオ完璧主義へと突き進んだ同時代のバンド(Cream 解散後のプロジェクトや初期ハード・ロック勢)とは異なり、“生身のバンドがそのまま叫んでいる”ニュアンスを保とうとした結果とも言える。

一方で、歌詞の側では、明らかに“時代を語ろうとする意志”が前面に出ている。

CCR や Country Joe & The Fish、Jefferson Airplane らもベトナム戦争やアメリカ政府を批判する曲を発表していたが、Steppenwolf はそれを、より直截的なロックのフォームで行った。

フォークやサイケ・フォークのような寓話的・詩的な表現よりも、ほとんど論説に近い語り口で、アメリカの歴史と現状を並べていく。

そのストレートさが“野暮ったい”“説教臭い”と受け止められることもある。

とくに組曲「Monster / Suicide / America」については、“音楽とテキストのバランスが崩れている”という批判も根強い。

しかしその一方で、1960年代末の混乱をリアルタイムで生きたロック・バンドが、“ここまで具体的にアメリカという国を語ろうとした”例は、決して多くない。

その意味で本作は、成功と失敗を併せ持った、非常にリスキーで誠実な試みだったと言えるのではないか。

Steppenwolf のディスコグラフィの中で、本作は『Steppenwolf』『The Second』のようなヒット曲中心のアルバムとも、『Steppenwolf 7』以降のよりヘヴィで内省的な作品とも異なる、独特の位置にある。

社会批評の色合いはここで最高潮に達し、その後は再び、ハード・ロックとブルース・ロックのバランスに重心が戻っていく。

つまり『Monster』は、“政治に全振りした Steppenwolf” の極限値であり、その後の軌道修正を含めてバンドの歴史を考える上で、避けて通れない節目なのだ。

制作面では、Gabriel Mekler のプロデュースと American Recording Studio の音響が、バンドのヘヴィネスとメッセージ性をうまく支えている。

音量を上げると、オルガンのロー成分とベースのうねりがしっかりと前に出て、ギターが中高域で切り込んでくる構造は、のちのハード・ロックやプロト・メタルにも通じる。

“政治的”というイメージが先行しがちだが、単純にロック・アルバムとして聴いたときの“音の重さと厚み”も、本作の大きな魅力だと感じられる。

現在の耳で聴くとき、特に注意したいのが、差別的な言葉をタイトルに含む曲の扱いである。

そこには、当時のロック・シーンにまだ強く残っていた偏見や無自覚さが確かに刻まれている。

その一方で、『Monster』全体が“マイノリティを蔑む”アルバムかと言えば、むしろ逆で、虐げられた人々の立場に寄り添おうとする視線もまた、多くの曲に刻まれている。

だからこそこの作品は、1969年当時の感覚と、現在の価値観の距離について考える、ひとつの“教材”としても聴きうるのだと思う。

Steppenwolf を“バイクと自由のバンド”というイメージでしか知らないリスナーにとって、『Monster』は衝撃的に映るかもしれない。

怒りと失望、そして捨てきれない希望を、サイケデリックでヘヴィなロックに載せてぶつけたこのアルバムは、決して聴きやすくはないが、時代を真正面から引き受けた作品として、今なお強い引力を放っている。

“Easy rider”の時代が終わり、“モンスターとしてのアメリカ”が露わになっていく中で、Steppenwolf が何を見ていたのか――その問いに向き合ううえで、『Monster』は今も有効な入口であり続けている。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Steppenwolf / Steppenwolf (1968)

「Born to Be Wild」「The Pusher」を収めたデビュー作。

ブルース・ロックとハード・ロックの原型を確認しつつ、『Monster』で政治色を強めていく前の Steppenwolf の姿を知ることができる。 - Steppenwolf / Steppenwolf 7 (1970)

『Monster』の翌年作で、よりヘヴィでダークなサウンドへ踏み込んだアルバム。

社会性は保ちつつ、個人的な内面や精神世界に焦点が移っており、“政治の後”の Steppenwolf を知る一枚として最適である。 - Creedence Clearwater Revival / Willy and the Poor Boys (1969)

同じくベトナム戦争期アメリカを背景に、ブルース/スワンプ・ロックを通じて社会を描いた作品。

サウンドはよりルーツ寄りだが、“プロテストをロックに落とし込む”という点で『Monster』と比較すると面白い。 - Jefferson Airplane / Volunteers (1969)

サンフランシスコ・サイケを代表するバンドによる、同年の政治的アルバム。

フォーク/サイケ寄りのサウンドと、ラディカルなメッセージの組み合わせは、『Monster』のよりストレートなハード・ロック路線との好対照になっている。 - The Guess Who / American Woman (1970)

北米発のブルース・ロック/ハード・ロック作品で、タイトル曲はベトナム戦争期アメリカへの複雑な感情も滲ませる。

同じ時代の空気を、Steppenwolf とは違う角度から映し出した一枚として聴き比べたい。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

『Monster』の歌詞を現在の視点から読み直すと、1969年のアメリカ社会の矛盾と葛藤が、驚くほどダイレクトに刻まれていることに気づく。

「Monster / Suicide / America」は、アメリカの歴史を“光と影”の両面から描こうとする試みである。

建国神話や“自由の国”というスローガンだけでなく、先住民への暴力、奴隷制度、市民権運動、都市暴動といった、教科書にはきれいに書かれない部分を積極的に歌い込む。

それは、“自国を愛しているからこそ、その過去と現在を批判的に見つめる”という態度の表明でもある。

「Draft Resister」における徴兵拒否者は、単なる“逃げる若者”ではなく、“自分の良心に従おうとする個人”として描かれる。

戦場に行くことを拒むことは、個人の選択であると同時に、国家の暴力を拒否する政治的行為でもある。

Steppenwolf は、その人物を英雄視しすぎることなく、“法”と“良心”の間で揺れる人間として歌うことで、聴き手にも「自分だったらどうするか」という問いを投げかける。

「Power Play」や「What Would You Do (If I Did That to You)」では、“立場の逆転”という視点が特徴的だ。

権力者と市民、加害者と被害者、男と女、支配する側とされる側――その役割が入れ替わったとき、あなたは今と同じことを言えるのか。

こうした問いは、単に60年代末の政治状況だけでなく、今日のジェンダーやマイノリティの問題にも、どこか通じるものがある。

問題作とされる5曲目のタイトルについても、当時のロック・シーンに存在していた偏見や無意識の差別が、そのまま封じ込められていると捉えることができる。

この曲を“当時のノリだから”と軽く流してしまうのは簡単だが、むしろそこにこそ、「60年代のカウンターカルチャーもまた完全に無垢ではなかった」という、重要な示唆が潜んでいるように思える。

Steppenwolf の歌詞世界は、常に弱者やアウトサイダーへの共感を志向してきたが、その過程でなお残っていた限界や盲点を、現在のリスナーは批判的に読み解く必要があるだろう。

ラストの「From Here to There Eventually」は、そうした矛盾だらけのアメリカに対して、“それでもどこかに到達したい”という祈りのような曲である。

現実は「Monster」であり、「Suicide」状態にあるかもしれない。

それでも、“ここからそこへ”向かう旅路を諦めたくない――その複雑な希望が、ゴスペル風のコーラスとともに立ち上がる。

1969年から今日に至るまで、その旅がどこまで進んだのかを考えながら聴くと、この曲は単なる時代の産物ではなく、“現在進行形の問い”として響いてくるはずだ。

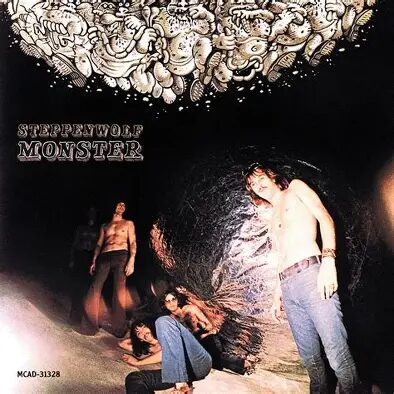

10. ビジュアルとアートワーク

『Monster』のジャケットは、内容同様に極めて政治的かつ象徴的である。

アートワークを手がけたのは、60〜70年代のロック・ポスター/ジャケットで知られるアーティストたちの系譜に連なるデザイナーで、ゲートフォールド仕様のジャケット全体に、アメリカの混乱を象徴するコラージュ的ビジュアルが展開されている。

表側には、星条旗のモチーフと共に、兵士や暴動、炎といったイメージが混在し、“自由”の象徴であるはずの旗が、同時に“戦争と暴力の象徴”にもなりうることを暗示している。

色彩は赤・白・青を基調にしながらも、どこかくすんだトーンでまとめられており、60年代前半のポップで明るいアメリカ像とはまったく異なる、重苦しい空気が漂っている。

内側の写真では、バンドが荒野や廃墟めいた場所に立っているショットが使われ、テキストのレイアウトも“メッセージ・ポスター”のような雰囲気を持つ。

これは、アルバム全体を“単なるロック・レコード”ではなく、“政治的メッセージを持つ声明文”として提示しようとした意図の表れだと言える。

当時、こうしたアートワークは、ラジオ局やレコード店、保守的なリスナーから反発を受けるリスクもあった。

それでも Steppenwolf は、あえて攻撃的なビジュアルを選ぶことで、『Monster』というアルバムが“安全なエンターテインメントではない”ことを宣言している。

視覚的にも聴覚的にも、1969年アメリカの“ごまかしの効かない現実”を突きつける一枚として、このジャケットは今も強烈なインパクトを放ち続けているのだ。

参考文献

- Wikipedia “Monster (Steppenwolf album)”(作品概要、録音情報、チャート・シングル情報)ウィキペディア

- Apple Music “Monster – Steppenwolf”(公式トラックリスト・曲順・再発情報)Apple Music – Web Player

- Rockasteria “Steppenwolf – Monster (1969)”(組曲「Monster/Suicide/America」の構成と政治的テーマ解説)Rockasteria

- Something Else! Reviews “Steppenwolf – Monster”(アルバムの政治性と歌詞内容に関する再評価的レビュー)サムシングエルスレビュー

- Vinyl Records / Gatefold 解説 “Steppenwolf – Monster” および関連アートワーク記事(ジャケットデザインとビジュアル・コンセプトの説明)vinyl-records.nl+1

コメント