発売日: 2014年9月30日

ジャンル: R&B、ファンク、エレクトロニック・ソウル

概要

『Art Official Age』は、2014年に発表されたプリンスの後期キャリアを代表する作品であり、同時発売されたバンド作品『Plectrumelectrum』と対をなす、デジタル時代のプリンス像を描いたアルバムである。

彼の名義としては久々にソロ名義でのリリースとなり、バンドサウンド中心の『Plectrumelectrum』が“肉体の音”を追求したのに対し、本作は**“意識とテクノロジーの音”**をテーマにしている。

アルバムタイトルの“Art Official Age”は「人工芸術時代」という意味を持ち、デジタルと人間性の境界をめぐるプリンス流の寓話的コンセプトを象徴している。

音楽的には、クラシックなファンクやR&Bの要素を土台に、エレクトロニック・ソウル、ミニマル・グルーヴ、空間的プロダクションを大胆に融合。

80年代的なプリンスらしさと、現代的なR&B/オルタナティブ・ポップの美学が共存する、極めて完成度の高い作品に仕上がっている。

物語としては、「プリンスが40年の眠りから目覚め、未来の世界に蘇る」というSF的コンセプトが軸にある。

彼は“クラウド”の中で再生される存在として描かれ、テクノロジーが人間の感情を拡張する――そんな21世紀の愛と魂の寓話が展開されるのだ。

全曲レビュー

1. Art Official Cage

アルバムの幕開けは、クラブミュージックとファンクの融合による衝撃的なイントロダクション。

歪んだシンセとエレクトロ・ビートが押し寄せ、まるでサイバー都市の目覚めのようなサウンドスケープが広がる。

プリンスがテクノロジーを敵ではなく表現手段として取り込んだことを象徴する一曲だ。

2. Clouds

浮遊感のあるビートとドリーミーなメロディが印象的なR&Bチューン。

女性ヴォーカル(リヴ・ウォーフィールド)との掛け合いが美しく、仮想現実と愛の狭間を描くようなリリックが展開される。

「クラウド」というタイトルには、同時に“データクラウド”と“天空の愛”の二重の意味が込められている。

3. Breakdown

アルバム中もっとも感情的でドラマティックなスロウ・バラード。

ピアノとストリングスの美しい旋律の中で、プリンスは「もう一度やり直したい」と呟く。

これは彼のキャリアを振り返るような懺悔と再生の物語でもあり、歌唱はまるで祈りのように響く。

4. The Gold Standard

軽快なファンク・グルーヴが炸裂するアップテンポ曲。

タイトルの“ゴールド・スタンダード”は、彼自身が理想とする音楽的純度を指す。

リズム・ギターとホーン・シンセが躍動し、80年代『Controversy』期のファンク感覚を現代に蘇らせたような楽曲である。

5. U Know

ゆったりとしたテンポのミッド・ファンク。

囁くようなヴォーカルとアンビエントなトラックが絡み、エロティシズムと内省が交錯する。

サンプリングにはCourtney Jayeの「This Could Be Us」を引用し、過去と未来を繋ぐような構造になっている。

6. Breakfast Can Wait

もともとは2013年に単独リリースされ話題を呼んだ曲。

リズミカルなクラップと遊び心ある歌詞が融合し、**“愛の余韻で朝食を待たせる”**という比喩がユーモラスだ。

MVにはデイヴ・シャペルが本人に扮して登場し、プリンスのセルフパロディ精神を象徴している。

7. This Could Be Us

本作の中でも特にロマンティックなトラック。

シンセ・ストリングスが織りなす広がりの中で、現実と仮想の愛が交錯する。

プリンスのファルセットは温かく、恋愛の幻想をテクノロジーのメタファーとして昇華している。

8. What It Feels Like

透明感のあるヴォーカルと滑らかなベースラインが印象的。

ソウルとエレクトロニカが融合したような質感で、彼が90年代以降に築いた**“デジタル・ソウル”の進化形**を提示している。

9. Affirmation I & II

この曲ではプリンス自身の声ではなく、女性ナレーションが“未来世界での再生”を語る。

アルバムのコンセプトを明確に示すSF的インタールードであり、彼の“覚醒”を演出する構成上の要となっている。

10. Way Back Home

静謐なエレクトロ・バラードで、アルバムの情感的ピーク。

「家に帰る道を探している」というフレーズは、魂の帰還=人間性への回帰を象徴する。

シンプルな構成ながら、ヴォーカルの表現力は圧倒的で、晩年のプリンスの優しさが滲む。

11. FunknRoll

『Plectrumelectrum』にも収録された別バージョンのリミックス。

こちらでは電子ファンクとして再構築され、未来都市的な疾走感を纏っている。

「ファンクで踊れ、ロックで生きろ」というメッセージが、プリンスの生涯の信念を凝縮している。

12. Time

シンセ・アレンジが美しいアンビエント・ファンク。

時間と記憶、そして永遠というテーマを繊細に描く。

“時間が止まる瞬間にこそ愛は存在する”という詩的なリリックは、まるで彼の人生観のようでもある。

13. Affirmation III

最後のトラックはナレーション形式で、プリンスが“完全なる覚醒”を迎える。

音楽と意識が融合するような終幕は、アルバム全体の哲学的ストーリーを見事に締めくくる。

総評

『Art Official Age』は、プリンスがデジタル時代における“人間の魂”をテーマに制作した哲学的エレクトロ・ファンク作品である。

彼が80年代に提示した未来像――『1999』や『Sign o’ the Times』で描いたサイバー・ファンクの世界――が、30年を経て再びアップデートされた形だ。

同時リリースの『Plectrumelectrum』がアナログ・バンドサウンドの再確認だったのに対し、本作はその裏面で、意識・仮想・霊性といった非物質的な次元を探求している。

つまり2枚で「肉体と精神」「現実と仮想」という二極を表現しており、これこそが2010年代のプリンスの最終到達点だったといえる。

音響的にも非常に洗練されており、オーディオ的な空間の広がり、低音の柔らかさ、そしてヴォーカル処理の繊細さは、彼の長いキャリアの中でも最高レベル。

また、当時台頭していたThe WeekndやFrank Oceanといった新世代R&Bアーティストへの返答としても聴ける。

彼らが模倣したプリンス流の官能性と内省を、本家が再定義してみせたような作品なのだ。

一方で、このアルバムには晩年の静けさも漂う。

“クラウドの中の自分”“過去と未来の統合”といったモチーフは、どこか彼自身の人生の終章を予感させる。

『Art Official Age』は単なる音楽ではなく、プリンスという存在そのものをメタ的に描いた音の自己肖像なのだ。

おすすめアルバム

- Plectrumelectrum / Prince (2014)

同日発売の姉妹作。生演奏と電子音の対照が興味深い。 - The Rainbow Children / Prince (2001)

スピリチュアルな物語構造と哲学的なテーマが共通。 - Sign o’ the Times / Prince (1987)

社会性と実験性を兼ね備えた最高傑作の原点。 - 3121 / Prince (2006)

現代的R&B路線の前駆作として音の質感が近い。 - 1999 / Prince (1982)

“未来のファンク”を最初に提示した歴史的アルバム。

制作の裏側

『Art Official Age』は、プリンスの拠点ペイズリー・パーク・スタジオで録音され、共同プロデューサーとしてJoshua Weltonが参加した。

彼の若い感性がサウンドの現代化を大きく後押しし、結果として“新世代R&Bと旧世代ファンクの融合”という独自の音像が生まれた。

また、この時期のプリンスはインターネット配信やメジャーレーベルとの関係を慎重に見直しており、完全なクリエイティブコントロールを維持した上でのリリースを実現していた。

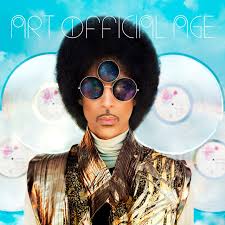

アートワークでは、サングラスと宇宙的ヴィジュアルをまとった未来人のような姿が描かれ、アルバム全体の“覚醒する意識体”というコンセプトを象徴している。

興味深いのは、アルバム中のナレーションがプリンス本人の声ではなく女性の声である点だ。

これは、人間の意識がクラウド上で再構築される未来社会を想定した演出であり、テクノロジーと魂の融合というテーマを物語的に補強している。

『Art Official Age』は、プリンスが最晩年において再び“時代の先”を歩もうとした証であり、

彼の音楽観――「人間の感情こそが、最も美しいテクノロジーだ」――という信念が最も明確に刻まれたアルバムなのだ。

コメント