発売日: 1969年11月

ジャンル: サイケデリック・ロック、ブルース・ロック、ハード・ロック

2. 概要

『Monster』は、カナダ系アメリカン・ロック・バンド Steppenwolf が1969年に発表した4作目のスタジオ・アルバムである。

レーベルは ABC Dunhill。

前作『At Your Birthday Party』からわずか数カ月、同じ1969年の年末に届いた本作は、ハード・ロックとしての迫力に加え、“アメリカ社会への政治的メッセージ”を全面に押し出した作品として、彼らのディスコグラフィの中でも特異な位置を占めている。

最大の特徴は、9分超の組曲「Monster / Suicide / America」に象徴される、強烈な社会批評性である。

アメリカ建国以来の歴史、先住民への暴力、奴隷制、市民権運動、ベトナム戦争、都市暴動といったテーマが、ほとんど“歴史講義”のようなテキストで描かれ、それを爆音のロックが支える。

同時期のロック・シーンでも反戦やカウンターカルチャーを掲げる作品は多かったが、ここまでストレートに“アメリカという国家そのもの”を批判の対象に据えたアルバムは、決して多くない。

Steppenwolf は、「Born to Be Wild」のバイカー・アンセム的イメージを自ら乗り越え、“プロテスト・ロック・バンド”としての側面を全面化させていく。

サウンド面では、ギタリストが Michael Monarch から Larry Byrom に交代したことも大きい。

Byrom のギターはよりソリッドかつタイトで、Goldy McJohn のヘヴィなハモンド・オルガンと組み合わさることで、プロト・メタル的な厚みと、サイケデリック期の残り香が共存する音像を作り上げている。

また、「Draft Resister」「Power Play」「Move Over」「What Would You Do (If I Did That to You)」などで描かれるのは、徴兵拒否者、市民と権力の対立、世代間ギャップ、立場の逆転といったモチーフだ。

それらはベトナム戦争期アメリカの空気を直接的に反映しつつ、2020年代の視点から聴いてもなお、社会構造やマイノリティの問題を考えさせる内容になっている。

チャート面では、アルバムが全米17位を記録し、シングル「Move Over」「Monster」はトップ40入りを果たす。

すでにTop10ヒットのピークは過ぎつつあったが、アルバムはゴールドディスクを獲得し、“社会派Steppenwolf”のイメージを決定づける重要作となった。

『Monster』は、単なるハード・ロック名盤というより、1969年という“激動の年”を音と言葉に封じ込めた政治的ドキュメントでもある。

その意味で、本作は Steppenwolf の代表作のひとつであると同時に、“時代を映す記録”としても価値を持ち続けているのだ。

3. 全曲レビュー

1曲目:Monster / Suicide / America

アルバムの幕開けを飾る9分超の組曲「Monster / Suicide / America」は、本作の中核であり、Steppenwolf のキャリア全体を象徴する一曲でもある。

「Monster」パートは、アメリカ建国期の“自由を求める人々”のイメージから始まる。

しかし、宗教的迫害から逃れたはずの人々が、先住民を追い払い、奴隷を酷使し、新たな暴力を生み出していく姿が描かれ、“自由の国の裏側”が露わになっていく。

音楽的には、オルガンとギターが重厚なコードを刻み、ミドルテンポのリズムが“行進曲”のような厳粛さと不穏さを同時に醸し出す。

John Kay のボーカルは、語りと歌の中間のようなトーンで、ほぼナレーションのように歴史をたどっていくが、サビで一気にシャウトに切り替わり、怒りのボルテージが上がっていく。

中盤の「Suicide」ではテンポがやや落ち、コードはマイナーに沈んでいく。

ここで描かれるのは、暴力と不正義の積み重ねによって、自らの首を絞めていく“自己破壊としてのアメリカ”だ。

サウンドも、オルガンのうねりと、Byrom のギターの叫びが交錯し、“内側から崩れていく巨大な国家”のイメージをサウンドスケープとして描く。

ラストの「America」パートでは、テンポが再び上がり、コーラスが加わってアンセミックな展開となる。

「America, where are you now? / Don’t you care about your sons and daughters?」というフレーズは、非難であると同時に、“まだ期待している者の問い”でもある。怒り・失望・希望が渾然一体となったこの組曲は、プロテスト・ソングでありながら、一種のゴスペル的高揚をも内包する。

音楽的野心と政治性がもっとも強く結びついた、Steppenwolf の問題作にして到達点なのだ。

2曲目:Draft Resister

「Draft Resister」は、タイトル通り“徴兵拒否者”をテーマにしたファスト・テンポのロック・ナンバー。パーカッションを多用したせわしないビートに、複数のギターとオルガンが絡み合い、緊張感のあるアンサンブルが続く。

Kay のボーカルは、切迫したトーンで“カードを燃やした若者たち”にエールを送りつつ、その行為がもたらす社会的制裁にも言及する。

歌詞の視点は、単純なヒーロー礼賛ではない。

徴兵拒否者は“法律違反者”として非難され、仕事も家族も失うかもしれない。

それでも「自分の良心に背く戦争には参加しない」という決断を下した人間の勇気を、バンドは肯定的に描く。

サビの「Here’s to all the draft resisters who will fight for the right to stand and say no」は、ロック・バンドが“ノーと言う権利”そのものを祝福するフレーズとして記憶に残る。

短い尺の中に、ベトナム戦争期の空気と倫理的葛藤がぎゅっと詰め込まれた一曲である。

3曲目:Power Play

「Power Play」は、タイトル通り“権力ゲーム”をテーマとしたヘヴィなブルース・ロック。

スロー寄りのミディアム・テンポに、分厚いギターとオルガンのリフが重なり、全体に重苦しい圧力がかかったサウンドが続く。

リズム隊はタイトにうねり、ドラミングは空間を埋めるのではなく、ところどころに鋭いフィルを挟み込むことで緊張感を生む。

歌詞には、表向きは民主主義や自由を掲げながら、裏では警察力や官僚制を使って市民をコントロールする権力の姿が描かれる。

利権、監視、暴力、無関心――そうしたキーワードが散りばめられ、聞き手は“見えない支配構造”にじわじわと締め付けられていく。

サビの反復は呪文のようで、出口の見えない閉塞を感じさせる。

この曲の“重さ”は、単なるヘヴィなサウンドのことではなく、“どうにも変わらないシステム”に対する倦怠と怒りの重さなのだろう。

4曲目:Move Over

「Move Over」はアルバムからのシングルとしてリリースされ、全米シングルチャートでトップ40入りしたナンバー。小気味よく走るビートに、切り込むようなギター・リフと、うねるオルガンが乗る。

Kay のボーカルは、ややシャウト気味に前へ出て、曲全体を前のめりに引っ張っていく。

歌詞の中心にあるのは、“変化を拒む世代・権力者”に対して「どけ」「道を空けろ」と要求する若い世代の声だ。

個人的な恋愛関係のもつれとしても読めるが、文脈としては明らかに、時代の変化を望む若者たちが、古い価値観や政治システムを押しのけようとする姿が重ねられている。

「Move over, let me by, I wanna live, I wanna try」というラインには、“自分の人生を自分で選びたい”という切実な欲求がこもる。

プロテスト・ロックでありながら、ラジオ向けのキャッチーさも失っていない、Steppenwolf らしいバランス感覚の一曲である。

5曲目:Fag

5曲目のタイトルに使われている語は、現代の英語圏では強い差別的ニュアンスを伴うスラングであり、そのまま日本語に訳して紹介することは避けたい。

ここでは“当時の曲名”として扱いつつ、その背景を踏まえて向き合う必要がある。

音楽的には、キャバレー風のピアノと、ややジャジーなコード進行を持ったブルース寄りの曲である。

ハモンド・オルガンとルーズなピアノが絡み、リズムはミディアム・テンポで揺れながら進む。

アルバムの中ではややシアトリカルで、“場末のクラブの一幕”のような空気を持つ。

歌詞は、社会の中で“異端”とされる人物を取り巻く視線や嘲笑を描いており、その言葉が持つ暴力性自体を、ある程度意図的に露わにしている印象もある。

ただし、Steppenwolf がどこまで自覚的にその差別性を批評していたのか、どこからが当時の無自覚なのかは、現在のリスナー側で慎重に検討すべき点だろう。

現代の感覚からすると、タイトルも歌詞も非常に問題を孕んでおり、この曲は“1960年代ロック・シーンの限界や偏見がそのまま封じ込められたトラック”として批判的に聴くのが妥当だと思われる。

6曲目:What Would You Do (If I Did That to You)

「What Would You Do (If I Did That to You)」は、ソウル/R&B色の強いミディアム・ナンバーで、Jerry Edmonton がリード・ボーカルを務める。

跳ねるグルーヴに、オルガンとギターがリズミカルなフレーズを乗せ、バックのコーラスも含めて、黒人音楽からの影響がよく感じられるアレンジだ。

“もし自分が君に同じことをしたら、どう感じる?”という問いかけが繰り返され、恋愛関係の不公平さをなぞりながら、立場を入れ替える想像を促していく。

この“立場の逆転”というモチーフは、アルバム全体に通じるテーマでもある。

権力者と市民、男と女、多数派と少数派――。

相手の立場に自分を置いてみたとき、今と同じ言葉を言えるのか、という倫理的な問いは、「Power Play」などとも響き合っている。

Edmonton の少しソフトな声質のおかげで、重いテーマの多いアルバムの中で、サウンド的に少しほっとできるポジションを担っている曲でもある。

7曲目:From Here to There Eventually

ラストを飾る「From Here to There Eventually」は、ミディアム・テンポのブルース・ロックを土台に、ゴスペル風コーラスが積み重なっていくナンバーだ。

イントロは比較的シンプルなコード進行とメロディで始まり、徐々にオルガンの厚みとコーラスの層が増していく。

終盤には、ほとんど黒人教会の賛美歌のような高揚に到達し、アルバム全体を宗教的な祈りのようなムードで締めくくる。

歌詞は、“ここ(現状)”から“そこ(理想の場所)”へ、いつか辿り着きたいという願いを描く。

「Monster / Suicide / America」で描かれた絶望的な現実を前にしてもなお、“それでも変わる可能性を捨てきれない”という、苦い楽観主義が滲む。

1969年から現在までの歴史を振り返るとき、この“ここからそこへいつか辿り着く”というフレーズは、進歩と停滞、前進と後退を繰り返してきたアメリカ社会そのものを象徴しているようにも感じられる。

4. 総評

『Monster』は、Steppenwolf の作品群の中で、もっとも“政治的”なアルバムであり、同時にもっとも評価が割れる作品でもある。

ハード・ロックの快楽だけを期待して聴くと、長大な組曲や説教臭くさえ聞こえるリリックに戸惑うかもしれない。

しかし、1969年という歴史的状況――ベトナム戦争、ドラフト、キング牧師暗殺後の混乱、学生運動――を踏まえて聴くと、このアルバムが持つ意味は大きく変わって見えてくる。

サウンド面では、Larry Byrom 参加後初の作品として、ギターがよりソリッドで切れ味のあるトーンに変化している。

Goldy McJohn のハモンド・オルガンは相変わらず重くうねり、ベースとドラムはタイトにまとまりつつ、ジャム感のある余白も残している。

「Monster / Suicide / America」でのダイナミックな展開、「Draft Resister」の緊迫したパーカッション、「Power Play」の圧し掛かるようなグルーヴなど、70年代ハード・ロック/プロト・メタルに直結する質感が随所に見られる。

ただし、本作の評価を決めるのは、やはり歌詞とコンセプトである。

CCR の「Fortunate Son」や Jefferson Airplane の『Volunteers』が、反戦やカウンターカルチャーをシンボリックなイメージで歌ったのに対し、Steppenwolf はより“解説的”で、具体的な歴史と社会問題を並べ立てる手法を選んだ。

このストレートさは、“野暮ったい”とも“誠実だ”とも評価されうる。

リリックが多すぎて音楽を圧迫しているように感じるリスナーもいるだろうし、逆に、“ここまで具体的にアメリカの矛盾を語ったロック・アルバムは貴重だ”と再評価する声もある。

実際、近年のレビューでは『Monster』を“過小評価されたプロテスト・ロックの名盤”と見なす論調も増えている。

Steppenwolf 自身のキャリアという観点で見ると、このアルバムは“社会批評への振り切り”の頂点に位置する。

この後の『Steppenwolf 7』では、政治性を保ちつつもよりヘヴィで内省的な方向に舵を切り、さらに70年代に入るとバンドの人気は徐々に下降していく。

『Monster』は、その直前――まだ大規模な観客を前にしながら、“この国のあり方そのものを問う”という、極めてリスクの高い選択をした瞬間の記録と言える。

一方で、本作には現代的な視点から見て問題を孕む側面もある。

差別的スラングをそのまま曲名に採用した5曲目は、当時のロック文化の限界と無自覚さを象徴する存在であり、“1969年の作品だから仕方ない”では済まされない部分もある。

その曲を含むアルバム全体をどう受け止めるかは、リスナー一人ひとりに委ねられているが、少なくとも、それをきっかけに“当時のカウンターカルチャーもまた完全に無垢ではなかった”という事実を考えることはできる。

現在の耳で『Monster』を聴くことは、単に“昔の政治的ロックを眺める”作業ではない。

徴兵制の問題、国家と個人の関係、警察権力、マイノリティへの偏見――。

ここで語られているトピックの多くは、形を変えながら、今も世界のあちこちで続いている。

その意味で、『Monster』は“1969年の問題作”であると同時に、“現在進行形の問い”を投げかける作品でもある。

ハード・ロックとしての重量感と、時代に対する誠実な怒り、その両方を受け止める心構えさえあれば、このアルバムは今なお強い引力を持って迫ってくるはずだ。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Steppenwolf / Steppenwolf (1968)

「Born to Be Wild」「The Pusher」を収録したデビュー作。

ブルース・ロックとサイケデリック・ロックの原点を確認しつつ、『Monster』で政治性を強める前の、より“バンドの土台”に近い姿を知ることができる。 - Steppenwolf / Steppenwolf 7 (1970)

『Monster』の翌年に発表されたアルバムで、ヘヴィなサウンドと内省的なテーマが強まった作品。

社会批評から精神世界へと焦点が少し移った、“ポストMonster期”のSteppenwolf を追うのに適した一枚。 - Jefferson Airplane / Volunteers (1969)

同じく1969年にリリースされた、サンフランシスコ・サイケ・シーンを代表する政治的アルバム。

フォーク/サイケ寄りのサウンドで反戦・反体制を歌い上げており、ハード・ロック路線で抗議した『Monster』との好対照になる。 - Creedence Clearwater Revival / Willy and the Poor Boys (1969)

「Fortunate Son」を含む、ベトナム戦争期のアメリカを描いたルーツ寄りロック作品。

ルイジアナ風スワンプ・ロックと社会批評を結びつけた例として、『Monster』と並べて聴くと、表現の違いが浮かび上がる。 - Black Sabbath / Paranoid (1970)

政治的な直接性は薄いものの、重く沈んだサウンドで70年代ハード・ロック/メタルの方向性を決定づけたアルバム。

『Monster』のヘヴィネスが、その後のハード・ロック/メタルの潮流とどう接続されていくのかを感じるうえで、対比的に聴いてみたい一枚である。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

『Monster』の歌詞は、1969年のアメリカの社会状況と強く結びついている。

とくに組曲「Monster / Suicide / America」は、建国から現代に至るまでの歴史を、ほぼ年代記のように辿る試みだ。

“Once the religious, the hunted and weary / Chasing the promise of freedom and hope”という冒頭のラインは、ヨーロッパからアメリカへ渡ってきた移民たちの姿を詩的に描く。

しかし、その“自由の約束”が、先住民の土地の簒奪や、黒人奴隷制度の導入を伴っていたことが、すぐさま示される。

Steppenwolf は、アメリカの自己イメージを支える“自由の物語”の裏側にある暴力を、はっきりと言葉にしてしまう。

続くパートでは、市民権運動や公民権法、警察による暴力的な取り締まりなど、60年代のニュースで見聞きするようなイメージが断片的に登場する。

そしてベトナム戦争――。

海外の戦場で若者が命を落とし、国内ではドラフトに反発する学生や市民が路上にあふれる。

「Monster / Suicide / America」の“Suicide”は、他者を傷つける暴力が、最終的に自国をも蝕む“自己破壊”であるという視点を表している。

「Draft Resister」は、その中で国家と個人の対立を、徴兵拒否という一点に凝縮した歌だ。

徴兵を拒否することは、当時の法制度上明確な違法行為になりうる。

しかし、戦争に反対する良心に従えば、“法律”と“良心”の板挟みになる。

曲のラスト付近で Kay が歌う、“恥と不名誉という汚名を着せられても、その勇気は奪えない”という趣旨のラインは、“法に従うこと”と“道徳に従うこと”のどちらを優先させるのかという、古くて新しい問題を突きつける。

一方、「Power Play」や「What Would You Do (If I Did That to You)」は、より抽象度の高い形で権力関係を描く。

前者では、警察や官僚、公的機関が、市民を“保護するふりをしながら抑圧する構造”が歌われ、後者では“立場を入れ替えることで初めて見えてくる不公平”がテーマになっている。

どちらの曲も、“自分の側の特権に無自覚なまま他人を裁く”態度を批判しているように読める。

問題の多い5曲目のタイトルに関しては、“1969年当時のジョーク”として片づけるべきではないだろう。

そこに露わになっているのは、カウンターカルチャーやロック・コミュニティの内部にさえ存在していた差別や偏見である。

『Monster』全体が権力や不正義を批判するアルバムであることを考えると、この曲はある意味で“作品の限界”を示す指標にもなっている。

リスナーは、作品の政治性を評価すると同時に、その矛盾や無自覚さも含めて批判的に受け止める必要があるだろう。

ラストの「From Here to There Eventually」に込められた“いつかそこに辿り着けるかもしれない”という願いは、こうした矛盾をすべて抱え込んだうえで、それでも前を向こうとする心情の表れである。

『Monster』は、アメリカを賛美するアルバムではない。

だが、完全に見放すアルバムでもない。

愛と批判、怒りと希望が奇妙なバランスで共存しており、その複雑さこそが、今なおこの作品を“考えさせるアルバム”たらしめているのだ。

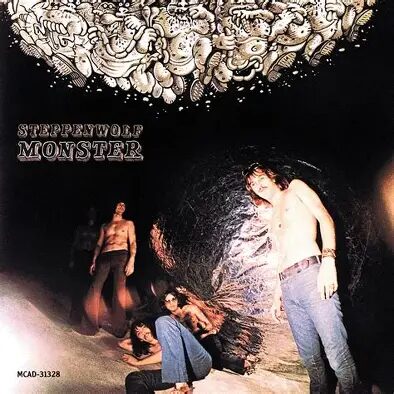

10. ビジュアルとアートワーク

『Monster』のアートワークは、その政治的内容と強くリンクした、象徴性の高いデザインになっている。

ジャケットはゲートフォールド仕様で、外側には星条旗モチーフと、兵士や暴動、炎のようなイメージがコラージュ的に配置されている。

色彩は赤・白・青を基調としつつも、どこかくすんだトーンでまとめられ、“栄光のアメリカ”ではなく、“傷ついたアメリカ”を連想させる。このアートワークは、サイケデリックなポスターで知られるアーティスト Rick Griffin によるものとされる。

彼は 60年代のロック・ポスター文化を代表する存在であり、視覚的に“混沌と反逆”を描き出すスタイルで、当時のカウンターカルチャーを象徴した。

内側には、砂漠や荒地に立つバンドの写真や、歌詞・クレジットがレイアウトされ、アルバム全体をひとつの“政治的声明”として提示しようとする意図が感じられる。

単なる“バンド写真+タイトル”ではなく、“国家と暴力と若者”というテーマを、視覚レベルでも補強する構造になっているのだ。

また、オリジナル盤のゲートフォールドやカタログナンバー DS-50066 などは、コレクターズ・アイテムとしても重視されており、ヴィンテージ市場ではアートワーク目当てで購入するファンも少なくない。

“Monster”というタイトルは、歌詞の中ではアメリカという国家そのものを指すメタファーとして用いられているが、ジャケットに描かれたコラージュもまた、“自由の象徴が怪物の顔をしている”という逆説を視覚的に表現しているように見える。

音と同じくらい、ジャケットもまた、このアルバムを語るうえで欠かせない要素なのだ。

コメント