発売日: 1969年10月25日

ジャンル: サイケデリック・ロック、アヴァンギャルド、実験音楽、スペース・ロック

概要

『Ummagumma』は、ピンク・フロイドが1969年に発表した二枚組アルバムである。

一枚目はライヴ録音、二枚目はメンバー各人が独立して制作したソロ作品群という大胆な構成を採り、

バンドが“ポスト・サイケ”期へ舵を切る瞬間を克明に刻み込んだ記録である。

当時のピンク・フロイドは、シド・バレット離脱後の新たな重心を探りつつ、

欧州ツアーでの即興性と音響拡張を武器にライヴ・バンドとしての評価を確立しつつあった。

『Ummagumma』の第一面(ライヴ盤)は、その現場性と儀式性をほぼ無修飾で定着させ、

第二面(スタジオ盤)は、個々の作家性を極端なまでに拡大して見せる“研究室”として機能している。

ここで聴けるのは、のちの『Meddle』『The Dark Side of the Moon』に到るまでの

音響設計・ダイナミクス・ミニマリズムの原理が生の形で提示される瞬間である。

ロック・アルバムでありながら、現代音楽、テープ・コラージュ、音響詩の要素が濃密に入り交じり、

1969年という文化的転換点の空気をそのままパッケージ化しているのだ。

全曲レビュー(Disc 1: Live Album)

1曲目:Astronomy Domine

初期フロイドの宇宙的幻視をライヴの推進力で再現する一曲である。

うねるベースとオルガンが音場を厚く塗り込み、ギターは高域で光の粒子のように舞う。

スタジオ版に比してテンポは強靱で、コール&レスポンス的な語りが儀式めいて聞こえる。

2曲目:Careful with That Axe, Eugene

囁きから絶叫へ――というダイナミクスの極点を示す代表曲。

呼吸音、スネアのロール、ベースの反復、そしてギルモアの“スクリーム”が

心理的緊張の波形を描く。

言語以前の声を音楽化するという試みが、のちの“音としての人間”という主題へ繋がる。

3曲目:Set the Controls for the Heart of the Sun

東洋音階と多層パーカッションが生むトランス感がライヴで一層強調される。

一定の律動にオシレーションが重なり、声はほとんど祈りの呟きとなる。

“太陽の中心”へ向かうという比喩は、未知への航海=即興への委ねを象徴している。

4曲目:A Saucerful of Secrets

“混沌→祈り”の弧を描く組曲の決定版。

金属的ノイズと打楽器の奔流が崩壊を演出し、

終盤“Celestial Voices”ではライトのオルガンが荘厳な光を射し込む。

ライヴならではの増幅が、宗教画的カタルシスをもたらす。

全曲レビュー(Disc 2: Studio Album ― 各メンバーの作品)

リック・ライト:Sysyphus (Parts 1–4)

打鍵の連打、無調のクラスター、テープ逆再生を織り込む前衛組曲である。

神話的“シシュフォス”の徒労を写し取るように、動機は始動と後退を反復し、

楽曲は調性的中心を拒む。

ライトの鍵盤家としての作家性がもっとも剥き出しで示される。

ロジャー・ウォーターズ:Grantchester Meadows

鳥のさえずり、足音、微細な環境音が織り込まれた牧歌的フォーク。

歌詞はケンブリッジ郊外の草地の記憶を反芻し、時間の層をさざめかせる。

穏やかな歌声の背後でテープ編集が静かに働き、現実と記憶の縫い目を可視化する。

ロジャー・ウォーターズ:

Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict

擬音、変調、カットアップで構成された“音響詩”である。

“言葉”を手放し、“音声の素材性”を追究する姿勢は、ロックの外側へ踏み出す暴挙にも映る。

洞窟の反響、発話の粒立ち、時間軸の撹乱が知覚を反転させる。

デヴィッド・ギルモア:The Narrow Way (Parts 1–3)

多重録音によって自らのギター言語を立体化した小組曲。

Part 1のアルペジオは内省、Part 2でビートとリフが立ち上がり、

Part 3でヴォーカル曲として収束する。

後年の叙情的リードや和声感の萌芽が明瞭に聴き取れる。

ニック・メイスン:The Grand Vizier’s Garden Party (Entrance–Entertainment–Exit)

フルートの前奏(ゲスト)から打楽器群の実験へ移行する、打楽器作法のショーケースである。

段階的な出入り(Entrance/Entertainment/Exit)により、時間の形式が可視化される。

“ドラマーの作曲”が何を意味するかを、素材と配置で回答した試作である。

総評

『Ummagumma』は、ピンク・フロイドの創作体制が“集合即興+音響工学”へ再編される過程を

スタジオとライヴの二面から実験的に提示した作品である。

ライヴ盤では、反復・静寂・爆発というダイナミクス設計がほぼ完成に近い姿で成立し、

観客の気配を含んだ音場が儀礼音楽としてのフロイドを照射する。

一方のスタジオ盤は、四者四様の作家性が極端化され、

“バンド=和”よりも“個=差”を前面化する。

ライトは無調的構築、ウォーターズは環境音と語りの詩学、

ギルモアは旋律とトーンの建築、メイスンは時間と打撃の造形。

これらは単体では未完成にも見えるが、素材の解像という視点では決定的である。

この“素材の棚卸し”があったからこそ、次段階で

素材の統合=『Meddle』の“ワンテーマ長尺”や、

意味の統合=『The Dark Side of the Moon』の“コンセプトと音響の一致”へ到達できたのだ。

『Ummagumma』は“作品”というより研究ノートに近い。

だが、そのノートには1969年ロンドンの音楽的野心が余白までびっしりと書き込まれている。

批評的には、スタジオ盤の難解さや冗長さが指摘されることも多い。

しかし冗長に見える時間こそが、音響の観察と聴覚の再教育を促す。

ロックは歌とリフだけではない、という主張がここまで明確に成文化された例は稀である。

『Ummagumma』は、ピンク・フロイドを“歌うバンド”から“聴かせる装置”へ変質させた、

過渡期の極北であると言い切ってよい。

おすすめアルバム(5枚)

- Meddle / Pink Floyd

反復とダイナミクスの統合が“Echoes”で結実する中期の基点。 - A Saucerful of Secrets / Pink Floyd

“混沌→祈り”の設計図を先行提示した橋渡し作。 - Atom Heart Mother / Pink Floyd

編成拡張と構築美の追試。管弦との対話が音響の射程を広げる。 - Obscured by Clouds / Pink Floyd

映画音楽の簡潔さで素材を再配列した“実用のフロイド”。 - An Electric Storm / White Noise

同時代のテープ実験の極点。『Ummagumma』理解の外部参照として最適。

制作の裏側

ライヴ音源は英国内数公演からセレクトされ、会場の反響特性が楽曲の表情を左右している。

録音はマルチよりも空間の一体感を優先し、ダイナミクスの山谷がそのまま刻まれた。

スタジオ盤ではメンバー各自が“何でもあり”の裁量を与えられ、

テープ・スピード可変、逆再生、コラージュ、物理的エフェクトが積極的に導入された。

この工程は、後年のライヴ演出や映画版『The Wall』での総合演出へと直結する。

歌詞の深読みと文化的背景

1969年の英国は、サイケデリアの退潮と実験芸術の制度化が同時進行していた。

“宇宙(コスモス)”はドラッグのメタファーから、知覚の再設計を指す概念へ移行する。

『Ummagumma』の言葉は最小限に抑えられ、代わりに音の持続・断片・環境が語りだす。

“語りの不在”はむしろ政治的であり、言説の過剰へ抗う沈黙の形式として響く。

“Grantchester Meadows”の牧歌は、都市化と記憶の摩耗に対する小さな祈りであり、

“Several Species…”の騒擾は、共同体的リズムの崩壊と再編を音で演じる。

バンドは“歌”ではなく“場”を作ることで、時代の不安を可視化したのである。

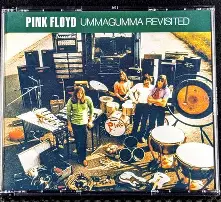

ビジュアルとアートワーク

ジャケットは入れ子構図の連鎖(ドロステ効果)で、

室内のフレームが無限に反復する。

これは“音響の入れ子”(ライヴ/スタジオ、個/全体)という本作の構造を視覚化したものだ。

裏面の機材配置写真は、音を作る“道具”そのものに光を当て、

バンド=演者から、装置=作法へ視点を移す。

『Ummagumma』は、耳と目の両方に“制作の現場”を露出した稀有な作品である。

コメント