発売日: 1972年12月

ジャンル: プログレッシブ・ロック、チェンバー・ロック、アヴァン・ロック

八本の腕で触れる音楽の迷宮——知性と感性の極地、Gentle Giantの結晶

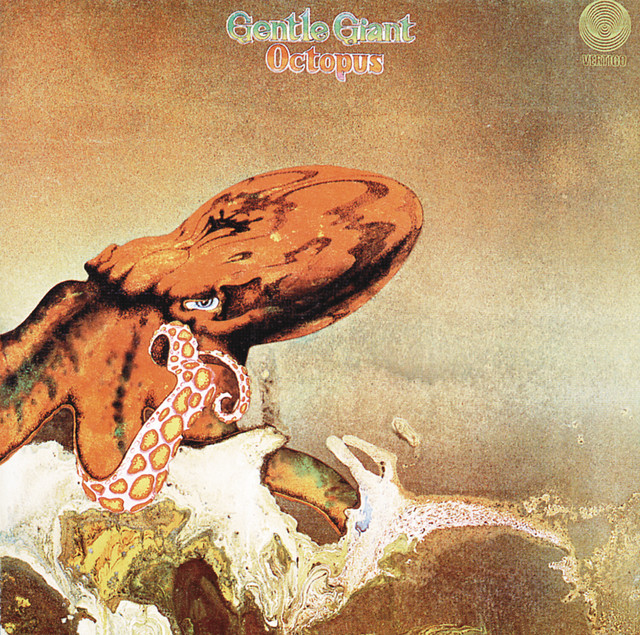

『Octopus』は、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンドGentle Giantが1972年に発表した4作目のアルバムであり、彼らの創造性と技巧の粋を凝縮した代表作として広く知られている。

タイトルの「Octopus」は、“八本の腕(=多様なスタイルの楽曲)を持つ音楽的な触手”という意味と、メンバーの妻が言った「a collection of octo-opuses(8つの詩)」という言葉遊びのダブルミーニングを含む。

それぞれの曲が異なるテーマと構造を持ちながらも、アルバム全体として統一感のある緊張と抒情、美と知のバランスが成立しており、Gentle Giantの音楽が最も高密度に結晶化した瞬間を記録した作品である。

初期メンバーであるフィル・シャルマンが本作を最後に脱退したことも、バンドの一つの区切りとして象徴的である。

全曲レビュー

1. The Advent of Panurge

ラブレーの『ガルガンチュアとパンタグリュエル』をテーマにした開幕曲。

語りと歌が自在に交錯し、変拍子と対位法の嵐が吹き荒れる。

バンドの物語性、知性、実験精神のすべてがここに集約されている。

2. Raconteur, Troubadour

中世的なトーンと宮廷音楽の要素が色濃く漂う楽曲。

ヴァイオリン、チェンバロ、パーカッションが繊細に絡み合い、バンドのチェンバー・ロック的な一面が顕在化する。

3. A Cry for Everyone

よりハードなロック色が強い一曲で、ニーチェ哲学をモチーフとする歌詞を持つ。

ギターリフとコーラスの力強さが、アルバム中で異色のエネルギーを放つ。

4. Knots

本作のハイライトにして、Gentle Giant史上もっとも実験的かつ象徴的な楽曲のひとつ。

ロバート・グリーヴスの教育哲学書『Knots』から着想を得たこの曲は、多重ヴォーカルのポリリズムとカノン構造が複雑に絡み合う、音の迷宮そのもの。

文字通り“結び目”のように絡まる構造が、聴く者の知覚を試す挑戦的な楽曲である。

5. The Boys in the Band

フィル・シャルマンのサックスが躍動するインストゥルメンタル。

ライブ冒頭で使われた観客の笑い声のサンプルから始まり、リズムとユーモアが融合したテクニカル・ジャズ・ロックが展開する。

6. Dog’s Life

犬の目線から見た人間との関係を描く、風変わりで愛らしい楽曲。

チェロやリュート風ギター、ミュージック・ボックス的な音色を駆使したアレンジが、Gentle Giantの遊び心と詩的感性を象徴する。

7. Think of Me with Kindness

アルバム中唯一のストレートなバラード。

泣きのメロディとピアノ、柔らかなヴォーカルが、バンドの感情的な深みを静かに表現しており、全体の中で絶妙な対比を生んでいる。

8. River

最後を飾る、変拍子とハードなアンサンブルが交錯するインストゥルメンタル。

“川”を思わせるうねりと流動性を音で描きながら、バンドの多様なアプローチを結集し、Octopusという“触手的アルバム”の円環を完成させる締めくくりとなっている。

総評

『Octopus』は、Gentle Giantの持つ知性・技巧・ユーモア・情緒・構築美といったあらゆる資質が最もバランス良く収束した作品であり、彼らの音楽的到達点のひとつとして評価されている。

1曲1曲が異なる世界を描きながら、全体としてはひとつの宇宙を形成しているこのアルバムは、リスナーの想像力と集中力を最大限に要求しながらも、豊かな報酬をもたらす。

複雑さのなかに見える遊び心、構築のなかに流れる感情。

まるで“八本の腕”で聴き手の感覚を揺さぶるかのように、このアルバムは今もなお聴くたびに新しい発見を与えてくれる。

『Octopus』は、Gentle Giantというバンドがどれだけ自由で、誠実で、創造的であったかを最も明確に示す証左なのだ。

おすすめアルバム

-

Yes – Close to the Edge

構築美とスピリチュアリティが融合した、技巧派プログレの金字塔。 -

Frank Zappa – One Size Fits All

高度な演奏とユーモア、変則的な楽曲構成という点で共通する。 -

Henry Cow – In Praise of Learning

知的で政治的、そして複雑なアンサンブルがGiantと響き合う。 -

King Crimson – Larks’ Tongues in Aspic

エクスペリメンタルかつダイナミックな楽曲展開が同時代的に共鳴。 -

Echolyn – As the World

90年代以降の“ポストGentle Giant”とでも言うべき現代プログレの傑作。

コメント