イギリスのロック・シーンを振り返るとき、いつの時代も“ギターの魔術師”とも呼ぶべき存在が現れる。

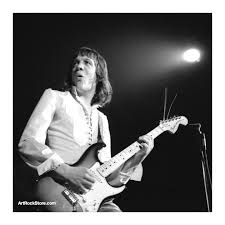

そんな名手たちの中でも、一貫してブルースロックの深みを求め続け、ギターの表現力を極限まで追求してきたのがロビン・トロワーである。

かつてProcol Harumのメンバーとしてデビューを飾り、やがてソロ・キャリアで花を咲かせたトロワーのギター・スタイルは、ジミ・ヘンドリックスの影響を濃厚に感じさせながらも、決してそれだけにとどまらない独自の揺らぎや魂の叫びを宿している。

ここでは、ロビン・トロワーの背景や音楽性、代表曲やアルバムを掘り下げながら、その魅力とロックへの貢献を探っていこう。

背景とキャリアの始まり

ロビン・トロワーは1945年、イギリスのロンドン南東部にあるカットフォードで生まれた。

ギターを弾き始めた頃から、アメリカのR&Bやブルースに強く惹かれ、そこにイギリスのモダンなロック感覚を融合しようと模索する。

1960年代後半、彼はまだ無名ながら高い技術とブルースに対するセンスを磨き上げていった。

Procol Harumへの参加

転機となったのは、イギリスのロックシーンで独特のクラシカルかつサイケデリックなサウンドを展開していたProcol Harumに加入したこと。

すでに「A Whiter Shade of Pale」の大ヒットで名声を得ていたバンドに、トロワーはギタリストとして1967年頃から参加する(本格的にレコーディングに関わったのは1968年以降)。

オルガン中心の荘厳なサウンドと対比をなすように、彼のブルース基調のギタープレイがバンドの新たな魅力を引き出したのだ。

ただし、Procol Harumはクラシカルな要素やオルガンのフィーチャーを軸にしていたこともあり、トロワーにとっては自分のギターの個性を完全に発揮できる場ではなかったとも言われる。

やがて1971年にバンドを離脱し、ソロ活動へと踏み出す決断を下したのは、ごく自然な流れだったのかもしれない。

ソロ・キャリアと音楽的特徴

Procol Harumを脱退したトロワーは、1973年にアルバム『Twice Removed from Yesterday』でソロとして本格的にデビューする。

ここで明確になるのが、ジミ・ヘンドリックスを思わせる揺らめくトーンと大胆なチョーキング、そしてブルースに根ざしたリフワークを中心に据えたギター・スタイルだ。

ジミ・ヘンドリックスとの比較

トロワーのギターにジミ・ヘンドリックスを感じる人は少なくない。

実際、彼自身もヘンドリックスのファンを公言しており、コズミックで浮遊感のあるエフェクトの使い方や、ワウペダルを駆使したサウンドなどで共通点が見られる。

しかし、ヘンドリックスがサイケデリックやファンクなど多様な実験に積極的だったのに対し、トロワーはよりブルースに軸足を据え、“極上のギター・トーンで深く歌い上げる”ことを重視する傾向がある。

そのため、ヘンドリックスの色を受け継ぎつつも、“重厚で哀愁を帯びたブルーズロック”へと昇華している点が、トロワーの独自性といえるだろう。

ボーカルとのコンビネーション

ソロ活動を開始した当初から、トロワーは自分自身がメインボーカルを取るのではなく、しばしばジェイムズ・デューワー(James Dewar)といったシンガーとのコラボレーションで作品を作り上げるスタイルを採用した。

ジェイムズ・デューワーの渋みある声質と、トロワーのギターが寄り添うように絡むさまは、多くのロックファンの心を鷲掴みにしている。

ガツンと迫るギターサウンドの奥底で、憂いを帯びながらもソウルフルに歌い上げるボーカル――この化学反応が、トロワーのサウンドの大きな魅力なのだ。

代表アルバムと楽曲

『Bridge of Sighs』(1974年)

ソロキャリアの中でも特に評価が高く、ロビン・トロワーの名を世に知らしめた傑作アルバム。

タイトル曲「Bridge of Sighs」は、深いコーラス効果と重厚なリフが一体となった、まさに“哀愁のブルーズロック”を極めた名曲である。

ジェイムズ・デューワーのボーカルとトロワーのギターがじわじわと心に染み込むようなダークな雰囲気は、ロックファンの間でカルト的人気を誇る。

また「Too Rolling Stoned」など、ハードでドライヴ感のある楽曲も収録されており、アルバム全体を通じてトロワーのギタープレイが存分に堪能できる。

『For Earth Below』(1975年)

『Bridge of Sighs』の好評に続くアルバム。

やはりブルースを基調としながらも、ほんのりとプログレ風のムードやメロディアスな曲展開が織り込まれているのが特徴だ。

「Shame the Devil」など、ギターのリフやソロが存分に炸裂する一方で、ボーカルとリズム隊が結束した力強さも印象的である。

『Live!』(1976年)

ライヴ・アルバムとして人気が高い一作。

ロビン・トロワーのギターが持つ熱量と即興性がストレートに伝わってくる貴重な記録であり、ステージでの豪快なプレイが耳に迫ってくる。

スタジオ音源とは異なるアグレッシブなソロ展開が魅力で、トロワーのギタリストとしての真価を知る上でぜひ聴いておきたい。

後年の活動と現在

1970年代のハードロック・シーンで確固たる地位を築いたロビン・トロワーは、その後もコンスタントにアルバムをリリースし、ライブ活動を続けてきた。

一時期はジャック・ブルース(元クリーム)とのコラボレーションプロジェクトにも関わり、ブルース寄りの音楽性をさらに深める試みも行っている。

2000年代以降も、アメリカやヨーロッパを中心にライブツアーを行い、円熟したギターサウンドでファンを魅了している。

特にオールドスクールなブルースロックを愛するファン層にとっては、トロワーの揺らめくトーンは今も唯一無二の存在感を放つのだ。

また、近年の作品でも自身のルーツであるブルースやR&Bの要素を大切にしながら、新たなサウンドへの探求心を忘れない姿勢がうかがえる。

ロビン・トロワーが与えた影響

ロビン・トロワーのギタースタイルは、多くのギタリストやバンドに影響を与えた。

特に、**「ヘンドリックスの継承者」**としての評価が高く、エディ・ヴァン・ヘイレンやスティーヴ・ヴァイ、ジョー・サトリアーニら後世のギター・ヒーローたちも、トロワーのブルージーかつ流麗なソロフレーズに敬意を表している。

また、彼のアンプの歪みやエフェクトの使い方は、ハードロック・ギタリストの定番アプローチに取り込まれていった側面があるだろう。

さらに、ソウルフルなボーカルとの組み合わせという点でも、ロビン・トロワーの作り上げたスタイルは、多くの後進ミュージシャンにとっての模範となった。

ブルーズロック・バンドのシンプルな編成でありながら、“ギターをあらゆる表情で歌わせる”技術は、トロワーならではの強みである。

主なエピソードや逸話

- ジミ・ヘンドリックスとの会話 ヘンドリックスがまだ健在だった頃、ロビン・トロワーが一度セッションや会話を交わしたという噂がある。 詳細は定かではないが、トロワー自身が「ジミから刺激を受けた」と公言しているのは確かなことだ。

- ギタートーンへのこだわり フェンダー・ストラトキャスターとマーシャル・アンプの組み合わせを好み、ペダル類の使い方にも独自の工夫がある。 濃密な中域とリッチな歪みを得るため、当時は自作の改造エフェクターやオールドシステムを駆使していたとも言われる。

- ツアーと健康管理 高齢に差し掛かった近年でもツアーを続けるロビン・トロワーは、健康管理をしっかり行いながら、熱狂的なライブをこなしている。 インタビューでは「ギターと日々向き合うことで、音楽的なアイデアが常に生まれる」と語り、衰えぬ創作意欲をのぞかせる。

まとめ――ブルージーな奥行きを極めるギターの詩人

ロビン・トロワーは、決して派手なショーマンシップや世界的な大ヒットに頼らずとも、深く香り立つギターサウンドだけで多くのファンの心を掴んできた。

Procol Harumでの活動を経てからソロ・キャリアに至るまで、“ブルースを軸にしながら揺れ動くトーンで情感を紡ぐ”というスタイルを貫いているのだ。

ジミ・ヘンドリックスの影響を下敷きにしつつ、哀愁と重厚感を併せ持つギターサウンドはブルースロックのひとつの理想形と言えるだろう。

名盤『Bridge of Sighs』に耳を傾ければ、トロワーが作り上げる独特の空気感に、現在でも新鮮な衝撃を受けるはずだ。

ロビン・トロワー――その名は、ギターが持つ可能性を静かに、そして情熱的に広げてきた英国ロック界の名匠として、今も確かな輝きを放ち続けている。

いつの時代も、彼のフィンガリングが奏でるブルージーな旋律は、深い海のように聴き手を包み込み、新たな発見や感動を与えてくれるのだ。

コメント