1. 楽曲の概要

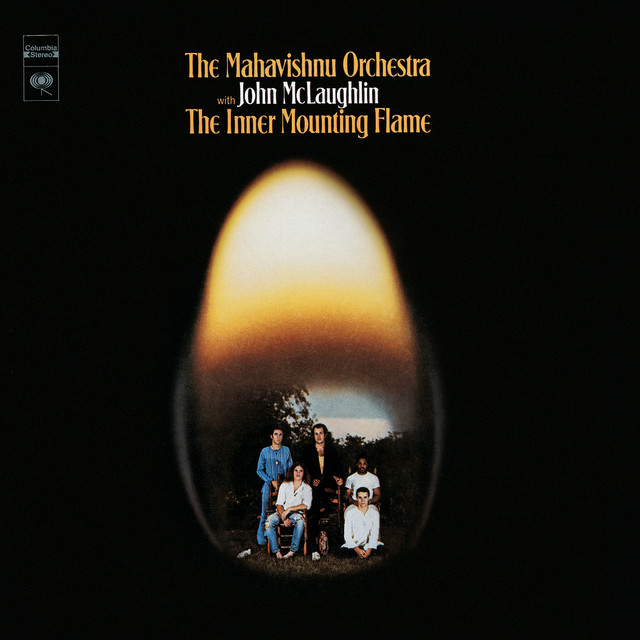

「The Dance of Maya」は、Mahavishnu Orchestraのデビュー作『The Inner Mounting Flame』(1971年)に収録された楽曲であり、彼らの音楽哲学を最も濃密に象徴する一曲である。そのタイトルはヒンドゥー哲学における「マーヤー(Maya)」——すなわち幻影、錯覚、現実のベールを意味し、この楽曲そのものがまさに“幻惑の踊り”として構築されている。

曲の中核にあるのは、時間、調性、ジャンルの概念を崩壊させるアプローチである。7/8拍子の変拍子、重厚なブルースリフ、フリージャズ的展開、インド古典のリズム感、さらにはロック的なアグレッションが折り重なる。その全てが「幻影」というコンセプトのもとに、一瞬たりとも安定を許さず、聴き手を揺さぶる。

まるで世界そのものが「実体のない舞踏」であるかのような錯覚を与えつつ、その混沌の中に圧倒的な秩序を宿している。これが「The Dance of Maya」の魔力である。

2. バンドと哲学的背景

Mahavishnu Orchestraの創設者ジョン・マクラフリンは、インドの精神的指導者シュリ・チンモイの弟子として、深く東洋思想を学んでいた。“Mahavishnu(偉大なるヴィシュヌ)”の名もその文脈で授けられたものであり、彼にとって音楽とは宇宙的な精神との交信手段だった。

「The Dance of Maya」というタイトルにおける“舞踏”は、ヒンドゥー神話において宇宙の創造と破壊を司るシヴァ神の「タンデヴァ(宇宙的な舞踏)」をも想起させる。つまりこの曲は、宇宙の根源的な変化と幻影を音で可視化しようとする試みでもあるのだ。

3. サウンドと構造の詳細

この曲は、おおまかに以下の3つのセクションに分かれるが、どれも不安定さと緊張感に満ちている。

第1部:幻影のリズム(7/8拍子のテーマ)

冒頭は異様に不安定な7/8拍子による旋律がギターとヴァイオリンで重ねられる。リズムの揺らぎが常に“次に何が来るかわからない”というサスペンスを生む。ここにはクラシック音楽のフーガ的構造と、インド音楽のターラ(拍節構造)の影響が感じられる。

第2部:ブルース・リフの出現と崩壊

突如としてスローなブルース・リフが登場する。歪んだギターと厚みのあるベースがうねる、いわば“幻影の具現化”のようなパート。だがそれは長く続かない。再び変拍子へと崩れ落ち、リズムの正気と狂気が交錯する。

第3部:インプロヴィゼーションとスピリチュアルな拡張

中盤から終盤にかけては、ジョン・マクラフリンのギターとジェリー・グッドマンのヴァイオリンの対話が白熱する。そこにはジャズ的な即興性と、インド音楽の“ラーガ”に通じる瞑想的な構築が融合し、爆発的なクライマックスへと至る。

リズムセクション——特にビリー・コブハムのドラムとリック・レアードのベース——は、ポリリズムとグルーヴの極致を見せ、まるで楽器全体が呼吸するように音がうねる。

4. 楽曲の象徴性と精神的読解

「The Dance of Maya」は、音楽的技巧を超えて精神性の探求を目的とした楽曲である。マクラフリンにとって、音楽とは“自己の消失”であり、“宇宙との一体化”の道具だった。したがって、この曲で感じられる緊張、不安、爆発、沈黙のすべてが、精神的な解脱(モークシャ)への過程を音に置き換えたものとも読める。

また、「マーヤー=幻影」というコンセプトは、日常の現実や自我がすべて仮初のものであるという東洋的な思想に基づく。音の世界においてすら、それは安定せず、常に揺らいでいる。その“揺らぎ”にこそ真理が宿っているという逆説が、この楽曲の深層にある。

5. この曲が好きな人におすすめの楽曲

- Vital Transformation by Mahavishnu Orchestra

同アルバム収録。変拍子と即興が激しく交差する名曲。 - Sanctuary by Miles Davis

マクラフリンも参加した『Bitches Brew』の一曲。不安と瞑想が混在する音響世界。 - The Dance of Eternity by Dream Theater

プログレメタルによる“幻影の舞踏”。構造とスピリチュアル性の融合という意味で強く共鳴。 - Meeting of the Spirits by Mahavishnu Orchestra

宇宙的スピリチュアリズムの開幕を告げる爆発曲。精神性と混沌の融合体。 - Indian Summer by The Doors

幻想的で東洋的な響きを持つ、静かなるスピリチュアル・バラッド。

6. マーヤーの踊り、それは音による“現実の崩壊”

「The Dance of Maya」は、聴く者の認識を揺さぶる装置である。一定の拍子に安心した瞬間、それは崩れ、また整い、また壊れる。この不確かさは、まさに現実世界の構造そのものであり、“すべてはマーヤー(幻)である”という哲学的命題を、音のかたちで実現している。

これは“難解なインストゥルメンタル”というよりも、存在そのものに揺さぶりをかける問いかけであり、体験する者の精神に深く侵入してくる異形の音楽である。

現実と幻想の境界が曖昧になるとき、あなたの中の“マーヤー”もまた踊り始める。そのときこそ、この楽曲の真の意味が解き明かされるだろう。Mahavishnu Orchestraは、その扉を音で開いたのだ。

コメント