1. 歌詞の概要

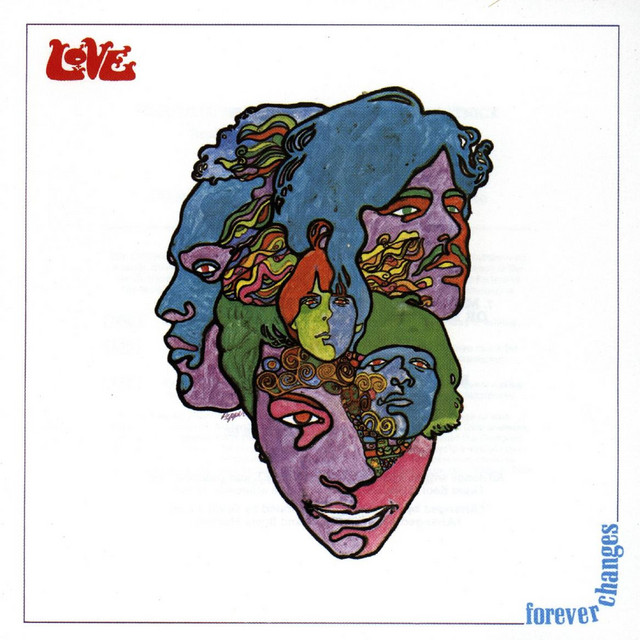

「The Red Telephone」は、1967年にリリースされたLoveの名盤**『Forever Changes』**に収録された楽曲で、アルバム中盤に配置された、極めて内省的かつ謎めいた雰囲気を持つ一曲です。タイトルの「赤い電話(The Red Telephone)」は、1960年代当時の米ソ冷戦下において、両国首脳が核戦争の危機を回避するために設置した“ホットライン”を連想させます。しかし、アーサー・リー(Arthur Lee)がこの言葉に込めた意味は、もっと個人的で抽象的なものであり、**生と死、現実と幻想、自由と抑圧といったテーマが複雑に交錯する“心のホットライン”**のような象徴として機能しています。

曲全体に漂うのは、深い不安と孤独、そして世界から切り離されたような“狂気すれすれ”の精神状態。語り手は、自分が監禁されているのか、ただ現実から切り離されているのかさえ明言せず、ただ淡々と、自分の状況や世界の矛盾を語り続けます。その中で「死」や「皮膚の色」といった強い言葉が飛び出すことからもわかるように、この曲は単なる個人的な迷いにとどまらず、1960年代アメリカの社会的、政治的混乱を深く内包しています。

2. 歌詞のバックグラウンド

『Forever Changes』はLoveの3作目のアルバムであり、アーサー・リーの人生観、死生観、社会への不信、愛と孤独への思索が極めて純度高く反映された作品です。「The Red Telephone」は、その中でも特に“精神的断絶”を描いた楽曲であり、アルバムの中核をなす1曲といってよいでしょう。

当時のアーサー・リーは、ベトナム戦争、反戦運動、公民権運動、ドラッグ・カルチャーなど、急激に変化するアメリカ社会の中で、自身のアイデンティティと立ち位置を見失いかけていました。アフリカ系アメリカ人として白人主導のロック・シーンで活動する彼にとって、「人種」「自由」「死」「狂気」は極めて個人的で切実なテーマだったのです。

曲中の「they’re locking them up today(彼らは今日も誰かを閉じ込めている)」という一節は、時代の不穏な空気をストレートに反映しており、当時の精神病院への強制収容や政治的異端者への排除、あるいは人種差別的な抑圧を指しているとも解釈できます。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「The Red Telephone」の中から象徴的なフレーズを抜粋し、日本語訳とともに紹介します。

引用元:Genius Lyrics – Love “The Red Telephone”

Sitting on the hillside / Watching all the people die

丘の上に座って

人々が死んでいくのを見ている

I’ll feel much better on the other side

“向こう側”のほうが

きっともっと気分がいいに違いない

They’re locking them up today / They’re throwing away the key

今日も誰かを閉じ込めている

そして鍵を投げ捨てるんだ

I don’t care what you do / I don’t care what you say

君が何をしようが、何を言おうが

もうどうでもいい

And if you think I’m happy / Paint me white

僕が幸せそうに見えるなら

僕を白く塗ってくれ

この最後のライン「Paint me white(僕を白く塗ってくれ)」は、アーサー・リー自身がアフリカ系アメリカ人であることを踏まえると、極めて重い意味を持ちます。これは皮肉であり、怒りであり、自己否定でもあり、アメリカ社会が抱える人種の問題を痛烈に批評した一行と言えるでしょう。

4. 歌詞の考察

「The Red Telephone」は、詩的というよりむしろ“幻覚的”です。語り手の視点は一定せず、現実と非現実を行き来しながら、断片的に世界の不条理を語ります。あたかも精神病棟の中で独白しているかのようなその語り口は、冷戦下の不安や政治的抑圧、個人の孤独と狂気を象徴するように響きます。

特に印象的なのは、「丘の上で人々が死んでいくのを見ている」というラインです。これは、語り手が自らを世界から切り離された観察者として認識しており、社会との断絶、あるいは“死を前にした意識”を示唆しているようにも読み取れます。

また、「The red telephone」という象徴は、冷戦時代に米ソ間で使用されたホットラインの隠喩であると同時に、語り手と“外界”をつなぐ唯一のコミュニケーション手段、あるいは魂の叫びを受け取る装置としても解釈可能です。しかし、その電話は鳴ることはなく、語り手はただ自分の内側の声だけを聴き続けている――その孤独感が、曲全体を覆っています。

曲の最後で繰り返される「And I believe in magic / Why? Because it is so quick!(魔法を信じてる。なぜって、あまりにも速いから!)」という一節は、精神の混乱をユーモラスに包み込みながら、同時に“逃避”や“現実逃避の正当化”を表現しています。狂気とユーモアの狭間で語り手は「この世界はもう十分だ」と呟き、聴く者に重く沈んだ余韻を残して幕を閉じます。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Careful with That Axe, Eugene” by Pink Floyd

精神の不安定さと暴力的なエネルギーが交差するインストゥルメンタル。Loveの精神世界描写と共鳴します。 - “Brain Damage” by Pink Floyd

狂気と現実の境界をテーマにした楽曲。「The Red Telephone」の語り手とよく似た人物像が描かれています。 - “Heroin” by The Velvet Underground

個人の内面にある破壊衝動と救済を同時に描いた、1960年代アメリカのもう一つの“闇”。 - “Ballad of a Thin Man” by Bob Dylan

外界に対する疎外感と観察者としての視点を皮肉たっぷりに描いた作品で、Leeの視線と非常に近いものがあります。

6. “永遠に変わり続ける”内面世界の核心

「The Red Telephone」は、『Forever Changes』というアルバムにおいて、最も個人的でありながら最も普遍的なテーマに踏み込んだ楽曲です。それは“精神の不安定さ”そのものがアメリカ社会のメタファーとなっているからです。語り手の狂気と孤独、皮肉と哀しみは、時代の傷そのものであり、Loveが提示した“音楽による時代批評”の中でも最も鋭く、最も痛切な一曲です。

この曲の重要性は、今なお衰えないその普遍性にあります。誰しもが、世界と断絶されたように感じる瞬間、理解されないことへの怒り、そして皮肉まじりに笑うしかないような絶望を経験します。だからこそ、「The Red Telephone」は時代を超えて響き、聞くたびに新しい“狂気と自由の境界線”を浮かび上がらせるのです。

**「The Red Telephone」**は、アーサー・リーという孤高の詩人が、1967年の世界に向かって放った、静かなる叫びです。それは怒りや哀しみという単純な感情ではなく、存在そのものへの問いであり、Loveというバンドが「ロック」という表現形式をいかに深く哲学的に捉えていたかを、如実に物語っています。

コメント