発売日: 1983年3月21日

ジャンル: プログレッシブ・ロック、アート・ロック、コンセプト・アルバム

概要

『The Final Cut』は、ピンク・フロイドが1983年に発表した12作目のスタジオ・アルバムであり、

実質的にはロジャー・ウォーターズによる最後のピンク・フロイド作品である。

本作は、1979年の『The Wall』の延長線上に位置しながらも、より直接的で政治的なテーマを持つ。

サブタイトルに“Requiem for the Post-War Dream”(戦後の夢への鎮魂歌)と記されているように、

第二次世界大戦後に掲げられた“平和と理想”が、

サッチャー政権下のイギリスでいかに裏切られたかを描いた作品である。

ウォーターズの父親は第二次大戦で戦死しており、

その喪失感と戦争への怒りが、ピンク・フロイド初期から一貫して彼の創作の根底にあった。

本作では、その個人的な悲しみと社会的メッセージが融合し、

まさにウォーターズ個人の内面がピンク・フロイドという枠を完全に呑み込んだアルバムとなっている。

ギルモアやライトの影は薄く、音楽的にも劇的で緊張感に満ちた構成が貫かれている。

ピンク・フロイドというより、ウォーターズの叙事詩的モノローグ。

そのため賛否は分かれるが、文学的完成度と精神的深度では極めて高い位置にある作品である。

全曲レビュー

1曲目:The Post War Dream

短いラジオ放送の音から始まる導入曲。

新聞の見出し、ニュース、戦場の残響がコラージュされ、戦後の幻滅を提示する。

ウォーターズの歌声は怒りと悲しみに震え、

「戦争は終わったのか?」という根源的な問いが響く。

“戦争の終わり”が“夢の終わり”であったことを告げる重苦しい幕開けだ。

2曲目:Your Possible Pasts

ウォーターズが少年期の記憶と戦争体験を重ね合わせるように語る。

ギルモアのギターがここでは痛烈な叫びのように機能し、

戦場のフラッシュバックを音として再現する。

「可能だった過去たち」というタイトルが示す通り、

“もしも”の世界線に漂う人間の後悔がテーマである。

3曲目:One of the Few

教師への皮肉を込めた短い曲。

“戦場に行かずに生き残った者”が教育者として権威を振りかざす姿を描く。

『The Wall』の教育批判の延長線上にあるが、より現実的で冷笑的な視線が強い。

4曲目:The Hero’s Return

ウォーターズの社会風刺が最も鋭く表れる曲のひとつ。

戦場から帰還した兵士が“英雄”として扱われる一方で、

心の中では虚無とトラウマに苛まれているという矛盾を描く。

メロディは緊張感に満ち、ドラムのアタックが怒りを増幅させる。

5曲目:The Gunner’s Dream

アルバムの中心的ナンバー。

夢の中で戦死した兵士が“平和な未来”を願うという物語構造を持つ。

ライトのいない本作において、ピアノの旋律が代わりに温もりを与える。

“Hold on to the dream”という一節が、

ウォーターズの詩の中で最も静かで切実な祈りとして響く。

6曲目:Paranoid Eyes

退役軍人が社会復帰できずに苦悩する姿を描く。

管楽器のアレンジが哀愁を漂わせ、まるで映画音楽のような質感を持つ。

心の傷が社会に受け止められない孤立感を、淡々としたテンポの中で表現している。

7曲目:Get Your Filthy Hands Off My Desert

短いが非常に攻撃的な曲。

フォークランド紛争への痛烈な批判が込められており、

ウォーターズはサッチャー政権の戦争政策を名指しで糾弾している。

音は爆撃音とともに崩れ、政治の暴力性が露骨に描かれる。

8曲目:The Fletcher Memorial Home

戦争を引き起こす指導者たちを“老人ホーム”に隔離するというブラックユーモア的な構想を持つ。

ウォーターズの父の名“Fletcher”を冠しており、個人的哀悼と社会風刺が融合する傑作。

ギルモアのギター・ソロが唯一、感情の救済として光を差す。

このソロは、ピンク・フロイド史上もっとも泣ける瞬間のひとつだろう。

9曲目:Southampton Dock

港で兵士を見送る女性たちの姿を描いた小品。

美しいメロディと淡い情景描写の中に、

戦争が人々の生活にどれほど静かに浸透しているかを示す。

10曲目:The Final Cut

タイトル曲。

ウォーターズが完全に詩人としての表現に到達した曲であり、

歌詞の一行一行が心に突き刺さる。

“もしも君が心臓を取り出せるなら、それはまだ生きているのか?”という問いかけが、

全アルバムの核心を射抜く。

静寂と爆発、呟きと絶叫――そのダイナミクスがまるで心理劇のように展開する。

11曲目:Not Now John

アルバム中唯一、ギルモアがリード・ヴォーカルを取る。

タイトルの「今じゃない、ジョン」という台詞は、

現実逃避する社会への皮肉として機能している。

サウンドはハードロック的で、怒りと倦怠がぶつかり合う。

ウォーターズとギルモアの緊張関係がそのまま楽曲のエネルギーに変換されている。

12曲目:Two Suns in the Sunset

エンディングを飾る核戦争の幻視。

“夕暮れに二つの太陽が昇る”という詩的な比喩は、

人類が自らの手で破滅の光を作り出すという黙示録的イメージを描いている。

静かなアコースティック・ギターと管弦のクレッシェンドが、

“終わり”の美学を極限まで高める。

総評

『The Final Cut』は、ピンク・フロイドが到達した最も内省的で政治的なアルバムである。

ウォーターズが全曲の作詞作曲を手がけ、バンド内の主導権を完全に掌握したことで、

本作は事実上のウォーターズ・ソロ作品となった。

テーマは“戦争と喪失”、そして“人間の記憶”。

『The Wall』では心理的壁を描いたが、『The Final Cut』ではその壁の向こう――

戦後社会の欺瞞と個人の孤独が赤裸々に描かれる。

音楽的にはミニマルで、静寂の中の緊張感が支配する。

爆発的な展開はほとんどないが、音の“間(ま)”がこれほど雄弁な作品は稀だ。

ピンク・フロイド特有の空間美は抑制され、代わりに詩と演技が支配する。

それはロック・オペラでもプログレでもなく、

もはや“音による文学”と呼ぶべき領域に達している。

ギルモアの役割は最小限に留められているが、

その限られた瞬間(特に「The Fletcher Memorial Home」)でのギターは、

言葉を超えた感情を伝える。

つまり、音の存在理由が“表現の最終形”として機能しているのだ。

評価は二分される。

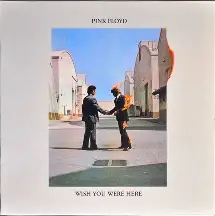

『The Wall』のようなドラマ性や『Wish You Were Here』の叙情を期待する人には難解に映るだろう。

しかし、本作はウォーターズの最も誠実な告白であり、

20世紀の終焉を予感した黙示録的ドキュメントとして、今なお強烈な輝きを放っている。

おすすめアルバム(5枚)

- The Wall / Pink Floyd

前作。個の崩壊と社会の圧力を描いた壮大なロック・オペラ。 - Amused to Death / Roger Waters

ウォーターズのソロ最高傑作。本作の思想的延長線上にある。 - Animals / Pink Floyd

政治的風刺を寓話形式で展開した1977年の問題作。 - Wish You Were Here / Pink Floyd

喪失と共感を描いた叙情的傑作。ウォーターズの感情表現の原点。 - The Pros and Cons of Hitch Hiking / Roger Waters

本作と同時期に構想されたウォーターズの内面劇。聴き比べると興味深い。

制作の裏側

録音は1982年から83年にかけてロンドンで行われ、

ウォーターズがほぼ全体を統括。リック・ライトは脱退しており、

実質的にはウォーターズ、ギルモア、メイスンの三人体制で進められた。

制作過程では意見の衝突が絶えず、ギルモアは「楽曲が陰鬱すぎる」と不満を述べたが、

ウォーターズは「これは僕の父への鎮魂曲だ」と譲らなかった。

その結果、アルバムはウォーターズのパーソナルな記録として完成する。

歌詞の深読みと文化的背景

1980年代初頭、サッチャー政権は愛国心と経済改革を掲げながら、

フォークランド紛争を通じて“戦後イギリス”の価値観を再構築しようとしていた。

ウォーターズはその動きを、

“父の犠牲が何のためだったのか”という個人的疑問と重ね合わせて告発した。

彼にとって“戦争”とは国家の行為であると同時に、

“記憶を消す装置”でもあった。

『The Final Cut』は、個人がその装置に抗い、

痛みを記憶し続けるための記録――まさに“最終編集(Final Cut)”である。

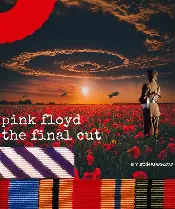

ビジュアルとアートワーク

ジャケットには、ミリタリー・コートの襟に勲章のリボンが並ぶ。

それは戦場での名誉ではなく、“死と喪失の象徴”である。

赤・白・青・オレンジの色彩が沈んだ光を放ち、

国家的栄光の裏に潜む悲しみを静かに語る。

裏面には、夕陽の中に立つ兵士の姿が写る。

それは希望ではなく、記憶の終焉――“戦後の夢の墓碑”だ。

『The Final Cut』は、ピンク・フロイドの歴史における最も静かで、最も怒れる作品である。

音楽というよりも、“詩の延長としての音”。

その沈黙の奥に、戦後の理想が崩れ落ちる音が確かに聞こえるのだ。

コメント