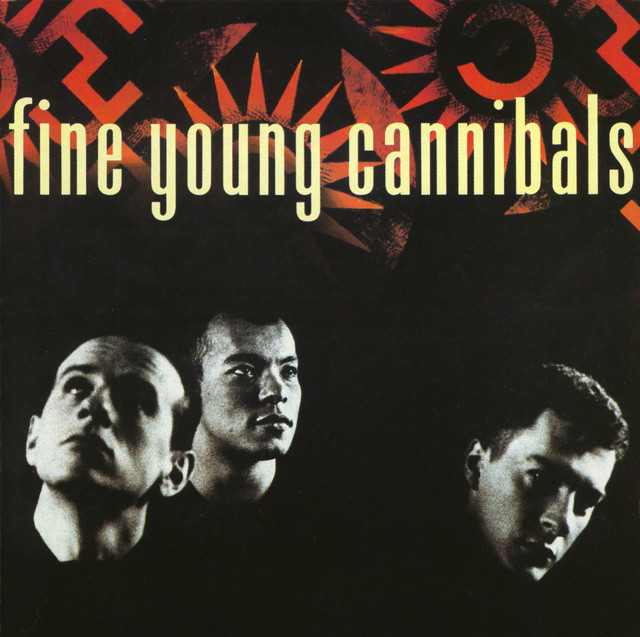

発売日: 1985年12月10日

ジャンル: ニューウェイヴ、ブルー・アイド・ソウル、ポップロック

概要

『Fine Young Cannibals』は、同名バンドFine Young Cannibalsによる1985年のデビュー・アルバムであり、ニューウェイヴ終焉期に突如現れたソウルフルで知的な異端児として、注目を集めた作品である。

元The Beat(ザ・ビート)のデヴィッド・スティール(b)とアンディ・コックス(g)が結成し、そこにボーカリストとして加わったのが、唯一無二の声を持つローランド・ギフ。

その線が細いのに情熱的で、脆くも張り詰めたソウルボイスがバンドの音楽性を決定づけた。

当時の音楽シーンにおいては、ダンサブルなエレクトロ・ポップやMTV映えするシンセ・ポップが主流となる中、FYCはR&B、60年代ソウル、ジャズ、ギターポップなどをモダンにブレンドし、異色の存在感を放っていた。

また、社会的なテーマを内包した歌詞や、抑制された演奏がもたらすミニマリズムも本作の重要な特徴である。

本作は全英チャートでTop40にランクインし、翌年にはアメリカでも注目を集め、のちの『The Raw & the Cooked』(1989年)での大ブレイクへと繋がる足がかりを築いた。

全曲レビュー

1. Johnny Come Home

デビューシングルにして本作最大の名曲。

家出少年を題材にした歌詞は、物語的でシリアス。

ギフの哀切な歌声と、トランペットのソロ、マイナー調のグルーヴが見事に融合し、“ポップと社会派”を両立させた異色のヒットナンバーとなった。

2. Couldn’t Care More

ギターとベースが緊張感あるループを刻み、ギフの冷めたボーカルが無関心を装いつつも、痛みをにじませる。

無表情な中にある焦燥感が、まさに80年代的な“都市の孤独”を映し出している。

3. Don’t Ask Me to Choose

穏やかなソウル・ナンバーで、メロディラインの美しさが際立つ。

ギフの歌声はここではよりナイーブで、愛と葛藤をテーマにしたリリックが静かに心に染み入る。

ギターとピアノのバランスが洗練されており、シンプルな編成が曲の感情を際立たせている。

4. Funny How Love Is

軽快なリズムとソウルフルなボーカルが心地よい、アルバム内でもっとも“ポップ”な楽曲のひとつ。

恋の不条理さや意外性をユーモラスに描きつつ、どこかビターな余韻を残す。

ホーンセクションの使い方が絶妙で、60年代モータウンへの敬意が感じられる。

5. Suspicious Minds

エルヴィス・プレスリーの名曲を、ソウル×レゲエ×ポップとして大胆にカバー。

原曲よりもリズミカルで軽快なアレンジながら、ギフの表現力により、愛の疑念というテーマはより深く突き刺さる。

このバージョンは後にシングル化され、UKでチャートインした。

6. Blue

アコースティックギターと控えめなベースが織り成すジャジーな小品。

“Blue”という言葉に込められた憂鬱さが、音と声の両方で巧みに描かれている。

ミッドテンポながら、心理的な深度が非常に濃い一曲。

7. Move to Work

ファンキーなグルーヴとパーカッシブなビートが印象的なダンス・チューン。

社会的メッセージを含んだリリックも特徴的で、“働くこと”へのアイロニカルな視線が垣間見える。

ダンスと批評性が同居する、彼ららしいナンバー。

8. On a Promise

メランコリックなメロディとギフの抑えた歌声が、約束という言葉の儚さを表現する。

演奏はシンプルながらも丁寧に構成されており、情景が浮かぶような余韻を残す。

アルバムの“静”の要素を象徴する佳曲。

9. Time Isn’t Kind

印象的なギターのアルペジオと、時の残酷さをテーマにした詩が心に刺さる。

若さや関係性の変化に対する繊細な憂いが込められた歌詞に、ギフの声がぴったりと寄り添う。

アルバム終盤の静けさの中で、深い印象を残す一曲。

10. Like a Stranger

ラストを飾るこの曲では、“愛した人が他人のように感じる”という感情が淡々と描かれる。

全体的に内省的なムードの中、静かな絶望と共に幕を閉じる構成が印象的。

余韻と静謐さのある締めくくりで、アルバム全体の完成度を引き上げている。

総評

『Fine Young Cannibals』は、80年代中盤の音楽シーンにおいて、サウンドの過剰性から距離を取り、ミニマルかつソウルフルな表現で独自の地位を築いた名盤である。

シンセやリバーブが支配する当時の流行とは異なり、このアルバムは“空白”や“間”の美学、そして声そのものの表現力によって成立している。

ローランド・ギフのヴォーカルは、どこまでもパーソナルで繊細でありながら、魂の奥底から搾り出すような力強さを内包している。

そこに、The Beat譲りのリズム感覚と、ジャズ~ソウルへの造詣が加わることで、FYCは他に代えがたい音楽世界を作り出すことに成功している。

この作品を通して描かれるのは、人と人との距離感、恋の不確かさ、社会への違和感といった、現代にも通ずる普遍的なテーマばかりであり、それが音の隙間と声の震えによって、より鮮やかに浮かび上がる。

デビュー作にしてすでに完成された感のある、静かな衝撃を与える一枚である。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Style Council / Café Bleu (1984)

ジャズとソウルをベースにしたUKポップの先駆け。社会性と音楽性が共鳴。 -

Everything But The Girl / Eden (1984)

内省的で繊細なヴォーカルと洗練されたアレンジが共通。 -

Prefab Sprout / Steve McQueen (1985)

知的で都会的なポップの極致。FYCの美学と響き合う。 -

The Blow Monkeys / Animal Magic (1986)

ファンキーでソウルフルなニューウェイヴ・ポップの好例。 -

Paul Young / No Parlez (1983)

ブルー・アイド・ソウルとニューウェイヴの融合。ギフの声に通じる熱さ。

コメント