発売日: 1985年4月22日

ジャンル: サイケデリック・ポップ、アートポップ、ファンク、ロック

概要

『Around the World in a Day』は、プリンスが1985年にリリースした7作目のスタジオ・アルバムであり、

大ヒット作『Purple Rain』(1984)の直後に発表された“意図的な反動”として位置づけられる。

全世界でスーパースターとなった彼は、

次作でさらなる商業的成功を狙うどころか、

むしろポップアイコンとしての自分を解体する方向へと舵を切った。

アルバム全体には60年代のサイケデリック・ミュージックの影響が色濃く漂い、

当時主流だったデジタル・ファンクの質感をあえて避け、

有機的で幻想的な音世界を築いている。

その変化は、ビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』(1967)を想起させるものでもあり、

実際に多くの評論家が本作を“プリンス版ペパー”と呼んだ。

音楽的にも思想的にも、

『Around the World in a Day』はプリンスの内面宇宙を描いた旅の記録である。

“外の世界の喝采から離れ、内なる声に耳を傾ける”というテーマが貫かれている。

全曲レビュー

1曲目:Around the World in a Day

タイトル曲にして、アルバムのコンセプトを象徴する楽曲。

中東風の旋律や民族打楽器が登場し、プリンスが“世界音楽的”な表現を追求した最初の試みでもある。

“Open your heart, open your mind”というメッセージが繰り返され、

聴き手を“意識の旅”へと導く。

音の配置にはサイケデリック時代のポップスと東洋思想の影響が交錯している。

2曲目:Paisley Park

“ペイズリー・パーク”とは、のちにプリンス自身のレーベルおよびスタジオの名となる重要なキーワード。

楽園のような理想郷を象徴しており、

“恐れずに愛を分かち合う場所”というメッセージが込められている。

軽快なギターとオルガンの響きが、陽光のように広がる。

この曲こそ、プリンスの理想社会=ペイズリー哲学の始まりである。

3曲目:Condition of the Heart

アルバム中もっとも内省的で、美しくも孤独なピアノ・バラード。

冒頭の3分近いインスト・パートが幻想的で、

まるで夢の中で記憶をたどるような構成になっている。

“愛とは幻想か、それとも真実か”という問いを描き、

プリンスの感情の脆さと詩的感性が際立つ傑作。

4曲目:Raspberry Beret

軽快なストリングスとハーモニカが印象的なポップ・ナンバー。

“ラズベリー色のベレー帽をかぶった彼女”という甘酸っぱい恋の思い出を、

ノスタルジックに描く。

明るいメロディの裏に、若き日の無垢さと喪失感が潜む。

本作からの代表的ヒット曲であり、

プリンスのポップセンスが最も洗練された形で表れた一曲。

5曲目:Tamborine

タイトル通り、パーカッシブなリズムが支配する異色トラック。

プリンス本人がすべての楽器を演奏しており、

その音構築はほとんど“身体そのものを打楽器にしたような”快楽性を持つ。

歌詞では自慰行為を暗示しており、

『Dirty Mind』の性的テーマをスピリチュアルな文脈で再解釈したようにも感じられる。

6曲目:America

アメリカ国歌を思わせるイントロから始まる、風刺的なファンク・ロック。

“夢の国”とされるアメリカ社会の現実を、

皮肉を込めて描いている。

重厚なベースとギターが絡む演奏は、

社会批判をダンス・ミュージックに昇華させるプリンスらしい構成だ。

ライブ版では22分以上にも及ぶジャムとして展開され、

バンド・アンサンブルの頂点を示した。

7曲目:Pop Life

“何を手に入れても、空虚は埋まらない”――

そんな虚無感を軽やかなポップサウンドに乗せた、哲学的ダンス・ナンバー。

サウンドはきらびやかだが、歌詞は極めて内省的。

「Is the mailman jerking you ‘round?(社会に振り回されてないか?)」という皮肉な一節が印象的だ。

プリンスが“成功の代償”に苦悩していたことを反映している。

8曲目:The Ladder

ゴスペル的要素が強い壮大なスピリチュアル・ソング。

“愛に目覚めるための階段を登る”という比喩が使われ、

プリンスの宗教的・哲学的探求が最も明確に現れた楽曲である。

コーラスとオルガンが重なり、天上へと昇っていくような音響構成が美しい。

9曲目:Temptation

アルバムを締めくくる8分超の長尺トラック。

サックスとギターが絡むジャズ・ロック的展開の中で、

プリンスが“神”と“欲望”の間で葛藤する姿をドラマティックに表現する。

終盤では神との対話が挿入され、

“愛は肉体を超える”という結論に到達する。

性的衝動と宗教的救済――彼の永遠のテーマを象徴する壮大なエンディングだ。

総評

『Around the World in a Day』は、プリンスが“ポップスター”から“思想的アーティスト”へと転生した作品である。

前作『Purple Rain』の巨大な成功によって、

プリンスは一種の神話的存在となった。

だが本作では、その栄光の影に潜む内省・逃避・精神的再生を描く。

サウンドは従来のファンク路線から一転し、

60年代サイケデリックやワールドミュージック、ゴスペルなどを取り入れた有機的構成。

この方向転換はファンや批評家の間で賛否を呼んだが、

結果的にプリンスは“ジャンルから自由になった音楽家”としての評価を確立した。

アルバム全体を通じて、“心の旅”というテーマが流れている。

「Paisley Park」や「The Ladder」に象徴されるように、

プリンスは外界の喧騒を離れ、内面の平和を探している。

それは同時に、アメリカ社会の競争主義・消費主義への批判でもあった。

本作は“商業的な頂点から精神的探求へ”という

プリンスのキャリアの中でも極めて重要な分岐点であり、

後の『Parade』(1986)や『Sign “☮” the Times』(1987)への美学的架け橋となる。

おすすめアルバム(5枚)

- Purple Rain / Prince and The Revolution (1984)

前作。カリスマの頂点に立った時期の代表作。 - Parade / Prince and The Revolution (1986)

本作の延長線上にある、洗練されたアートポップ。 - Sign “☮” the Times / Prince (1987)

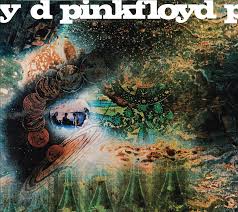

思想と音楽の融合を極めた最高傑作。 - The Beatles / Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

本作に最も影響を与えたサイケデリック・ポップの金字塔。 - The Dreaming / Kate Bush (1982)

同時代に並行して“内なる実験”を行った異才の作品。

制作の裏側

録音はミネアポリスのペイズリー・パーク・スタジオ建設前に行われ、

レコーディングの多くをプリンスとThe Revolutionが担当。

彼の父ジョン・ネルソン(ジョニー・ネルソン)が「The Ladder」でピアノを演奏しており、

家族的要素も含んだ作品となった。

プリンスはレコード会社から“Purple Rain Part II”を求められたが、

それを拒絶してまでこの作品を作った。

彼はプロモーションをほとんど行わず、

アルバムを“神秘的なものとしてリスナーに委ねたい”と語っている。

歌詞の深読みと文化的背景

1980年代半ば、アメリカはレーガン政権下で保守的価値観が強まり、

一方でポップカルチャーは消費主義の極致に達していた。

プリンスはその空気に反発し、

“外の世界の騒音を離れて、内なる声に従う”という精神的テーマを打ち出した。

「Paisley Park」はその象徴であり、

多様性・自由・愛の共存する理想郷を描いている。

また「America」では、自由の国の虚像を鋭く風刺し、

「The Ladder」では宗教的覚醒を提示。

一見カラフルなサウンドの裏には、

社会批判と自己救済が共存しているのだ。

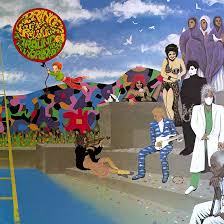

ビジュアルとアートワーク

ジャケットは、絵画的なサイケデリック・イラストで構成されており、

花々と幻想的な人物がカラフルに描かれる。

このアートはデヴィッド・コールマンによるもので、

ビートルズ的な色彩と宗教的象徴が共存する。

アルバムタイトルの“世界一周”とは、

地理的な旅ではなく“心の世界を巡る旅”の暗喩である。

それはすなわち、“愛・芸術・神性”という三つの座標軸をめぐるプリンスの内的航海だった。

『Around the World in a Day』は、プリンスが“スター”を超え、“思想家”へと変貌した瞬間の記録である。

派手さを排し、静かな覚醒を描いたこの作品は、

今もなお“ポップの中に哲学を見た”数少ないアルバムとして輝き続けている。

コメント