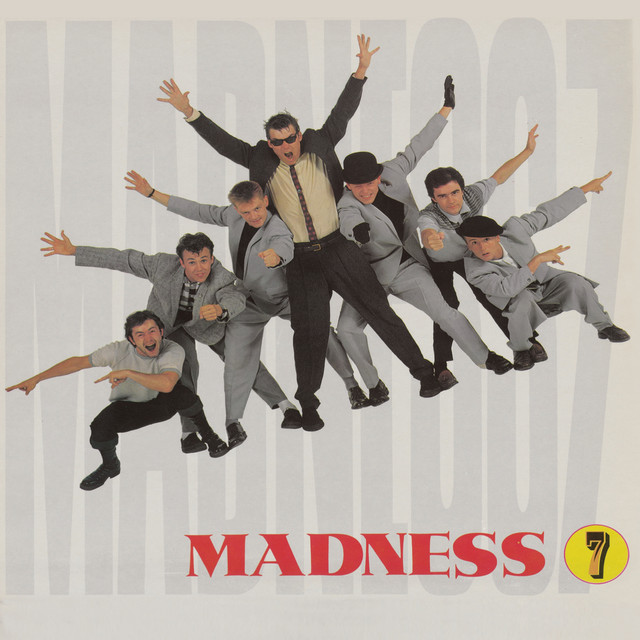

発売日: 1981年10月2日

ジャンル: 2トーン・スカ、ポップロック、ニューウェイブ、ミュージックホール

概要

『7』は、Madnessが1981年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、

「スカ・リヴァイバルのアイコン」から「イギリス大衆音楽の語り部」への進化を遂げた過渡期的傑作である。

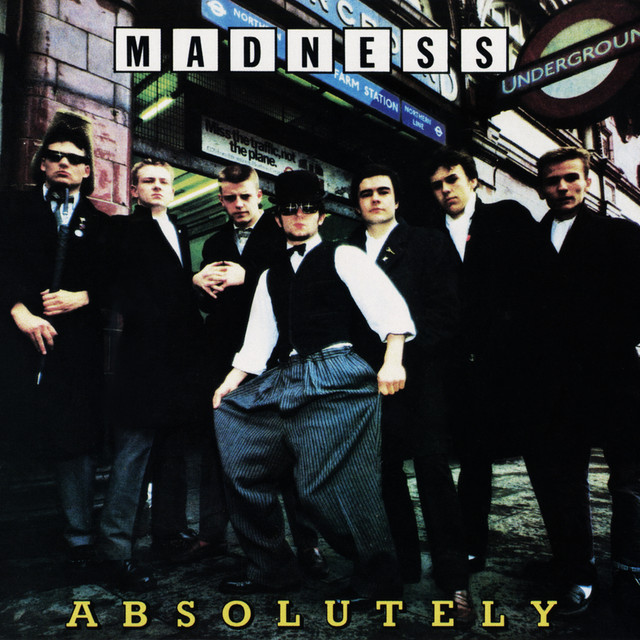

前作『Absolutely』までに確立されたコミカルかつ都市的なスカ・ポップスタイルに加え、

本作ではレゲエ、ラテン、ダブ、さらにバロック・ポップ的な要素までを大胆に取り入れ、

Madnessの音楽的レンジの広さとソングライティングの成熟が明確になった。

アルバムタイトルの『7』は、当時のメンバーが7人編成だったことに由来し、

バンドとしての一体感と多彩な個性の共存を象徴する数字として機能している。

イギリスのストリート感覚と風刺精神を保ちながらも、音楽的にはより構造的で洗練されたポップ・アルバムへと歩み出した一作。

チャートでは3位を記録し、以降の名作『The Rise & Fall』への架け橋となる重要なポジションに位置する。

全曲レビュー

1. Cardiac Arrest

“心臓発作”をテーマにした風刺的オープニング。

仕事漬けの男が駅のプラットフォームで倒れるという内容を、のどかで軽快なスカ・リズムと対照的に描くことで、

イギリス社会の“働きすぎ”カルチャーをブラックユーモアとして表現。

MV含め、Madnessの社会批評性が際立つ1曲。

2. Shut Up

罪の意識と逃避をめぐる、不条理なストーリーを陽気なメロディに乗せた**“犯罪者の自己弁明”ソング**。

ホーン・セクションとリズミカルなピアノが前面に出ており、

エンターテイメント性と語り口の絶妙なバランスが光る。

ライブでも人気の定番曲。

3. Sign of the Times

ニューウェイブ色の強いアレンジで、時代の不安定さと社会の変化を抽象的に歌ったナンバー。

スカから離れ、より“80年代的空気”を反映したこの曲は、アルバムのサウンド的な幅広さを印象づける。

シンセの導入やミックスの処理も、実験的な姿勢を感じさせる。

4. Missing You

柔らかいメロディとミディアムテンポのリズムが心地よい、恋人への哀愁を描いたバラード寄りのスカ・ポップ。

感情過多にならず、あくまで淡々と“喪失”を歌うスタンスがMadnessらしい。

優しさと距離感のバランスが絶妙な佳曲。

5. Mrs. Hutchinson

学校の保健室の女性教師をモチーフにした、ユーモラスかつ毒気を帯びたトラック。

教育現場への風刺と思春期の性的困惑が交差する、まさに“英国的ミュージックホール・パンク”。

Chas Smashのセリフ回しが炸裂しており、コントとポップソングの中間のような作り。

6. Tomorrow’s (Just Another Day)

のちにバージョン違いとして翌年のアルバムにも収録される名バラードの初出。

このバージョンでは、“明日は今日の延長”という諦念と希望の交錯がよりナイーヴに表現されている。

メロディの美しさはこの時期のMadnessの最高峰のひとつ。

7. Grey Day

本作の象徴ともいえる、陰鬱さと日常性を見事に融合させたダーク・ポップ。

「グレイな日々」を舞台に、抑圧された感情と都市の閉塞感を描写。

サイケデリックなコード進行と内向的な詞が、スカとは異なる深さを持ったバンドの表現力を示す。

UKチャート4位のスマッシュヒット。

8. Pac-A-Mac

レゲエの要素が強く、音数を抑えたシンプルな構成。

“パックマック”(簡易レインコート)というイギリス的日常アイテムを題材に、些細なモノから生活の空虚を浮かび上がらせる視点が面白い。

日常の詩人としてのMadnessがよく表れた楽曲。

9. Promenade

ストリングスと鍵盤によるバロック・ポップ的なアプローチのインストゥルメンタル。

まるで映画の1シーンのようなムードを湛えており、アルバムに詩的な“間”を与えている。

彼らの音楽的野心を感じさせる美しい小品。

10. Benny Bullfrog

子ども向けソングのような可愛らしさと、おとぎ話風のナンセンスが特徴。

カエルが主人公のユーモラスな歌詞に、童話的スウィングとジャズが融合。

この種の曲を真顔で演奏できるのがMadnessというバンドの強さ。

11. When Dawn Arrives

再びシリアスなトーンに戻る、“夜明け”とともに変わらぬ現実を受け入れる大人の視点の曲。

ギターとホーンが抑制されたバッキングを担い、Suggsのヴォーカルが語りかけるように響く。

歌詞の情景描写が絵画的で、文学性が高い。

12. The Opium Eaters

中国風メロディとエフェクトが漂う、異国情緒をまとうインストゥルメンタル。

アルバムの流れを崩さずに空気を一変させるセンスは見事で、

Madnessの“音で世界を旅する”力を感じさせるトラック。

13. Day on the Town

ラストはミドルテンポのスカでしっとりと。

“街を歩く一日”という何気ないテーマが、まるで人生そのものの寓意として響く構成になっており、

このアルバムが単なるジャンルの集合体ではなく、“人生を音楽で語る試み”だったことを締めくくる。

総評

『7』は、Madnessが**“スカ・パーティ・バンド”というイメージを超えて、“都市生活のポエット”へと進化し始めたアルバム**である。

音楽的にはスカ、レゲエ、ジャズ、クラシック、ポップといった要素を縦横に横断しながら、

そのすべてを**“労働者階級の日常とユーモアと孤独”という共通テーマで貫いている**のが見事。

社会風刺とコミック性の共存。

暗さと明るさ、皮肉と優しさ、現実と夢──そうした二項対立を矛盾なく抱え込んだ、真にイギリス的な音楽がここにある。

この作品は、のちに続く『The Rise & Fall』『Keep Moving』といった“物語性と芸術性の成熟期”の序章としても、極めて重要な意味を持っている。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Specials – Ghost Town (1981, シングル/EP)

2トーンの社会派的深化。『Grey Day』との精神的共鳴。 -

Squeeze – East Side Story (1981)

ポップと悲哀のバランス感覚が近い、英国ポップの良心。 -

XTC – English Settlement (1982)

社会と音楽の距離感、抽象と具体の共存という点で接点あり。 -

Blur – Modern Life Is Rubbish (1993)

“日常を歌うロンドン”というMadnessの精神を継承した作品。 -

The Kinks – Something Else by The Kinks (1967)

労働者階級の視点からポップに人生を語るという、英国音楽の大先輩。

コメント